Alexandra Tobor's Blog

August 10, 2016

Betreutes Lesen – Kapitel 13 + 14 + 15

Hier ist wieder eine neue Folge des betreuten Lesens, der freshen Aktion zum 90s-Roman Minigolf Paradiso, den der WDR5 persönlich als „genau das Richtige für den Sommer“ bezeichnet hat! Also, wenn ihr es noch nicht habt, HIER könnt ihr es erwerben. Alternativ geht ihr zum Buchhändler eures Vertrauens und macht ein Riesentheater, wenn er es nicht auf Lager hat!

Im 13. Kapitel haben Aldi und Malina die magische Schwelle zur ehemaligen DDR überschritten. Aldi, der nicht auf sich sitzen lassen will, dass seine Enkelin an der Existenz von Kobolden zweifelt, lenkt den Mercedes zu einem Gesteinsgebilde im Harz, das Teufelsmauer genannt wird. Übrigens sieht es dort so aus:

Nachdem sie ein Stück gegangen sind, kommt ihnen ein Bela B.-artiger Typ entgegen, dessen Alter Malina auf ca. 25 schätzt.

„Er hat langes, windzerzaustes Haar und unter seiner Lederjacke lugt ein Motörhead-Shirt hervor. (…) Er trägt spitz zulaufende Schlangenlederstiefel und sehr viel Silberschmuck an den Händen und seit er da ist, riecht es nach altem Leder, Patschuli und Nelkentabak.“

Fun Fact: Dieser Typ ist in meinem Schulbus mitgefahren. Als er Abi gemacht hat, war ich 13 oder 14 und er und noch ein paar andere Leute aus seinem Jahrgang waren meine erste Begegnung mit dem Konzept jugendlicher Subkulturen. In dieser Stufe wimmelte es nur so vor Metallern, Wavern und Hippie-Gothics. Viele von ihnen waren begeisterte Besucher des Pinkpop Festival – das findet bis heute in Holland statt und in den 90ern haben dort u.a. gespielt: Nick Cave and the Bad Seeds, The Mission, PJ Harvey, Soundgarden, Pearl Jam, etc.

Hier zur Erheiterung ein Metal-Pärchen aus der DDR (Quelle: BRAVO-Reportage):

Metal und Goth waren eigentlich „Bewegungen“ aus den 80s, bei den Teenies der frühen 90er waren sie bereits zu (ungefährliche) Moden herabgestuft worden. Als ich in das Alter derer kam, die eine solche Anziehungskraft auf mich ausübten, hatten die Zeiten sich schon wieder gewandelt. Grunge war nach nur drei Jahren irgendwie over. Lange Haare kamen aus der Mode und wurden nur noch von „eingefleischten Metal-Freaks“ (Zitat BRAVO) getragen. Andere „Alternative“ stylten sich die Haare zu unsäglichen NuMetal-Hörnchen oder zwirbelten sich Filzwürste auf die Birne. Und was war aus den Punks der 70er geworden? Ein Verkleidungsspiel für Wohlstandskinder! Jedes Wochenende fuhren sie nach Düsseldorf, trugen T-Shirts von Green Day, WIZO und NOFX. Kauften sich im legendären Punkerladen Pick Up Haarfarben von Directions und legten noch hundert Mark für Schnallenhosen hin. Danach ne Dose Hansa Pils auf dem Hauptbahnhof zischen und aus Albernheit ein paar Leute anschnorren, während aus dem mitgebrachten Kassettenrekorder „Du bist nur ein Opfer des Kapitalismus!“ schepperte. Fertig war die Reihenhaus-Anarchie! :D

Bei der Metal-Clique, die Malina an der Teufelsmauer antrifft, handelt es sich um Jugendliche, die natürlich auch der gängigen Jugendsprache mächtig sind. Wie hat man damals gesprochen? Wenn man meine Briefe und Tagebucheinträge von damals als Quelle nimmt, stößt man ständig auf die plumpe Wendung „boah ey“. In einem unbekannteren Song von TicTacToe heißt es: „B-b-b-boah ey, that’s my way, ey. Ich weiß, wo ich steh, ey, Mann, ich liebe meine Pumpgun!“ :D Wenn schon nicht „boah ey“, dann wurde hinter jeden Satz ein einfaches „ey“ gesetzt. „Ich hab keine Kohle, ey. Schnorr mich nicht an, ey.“ In meinem Tagebuch taucht übrigens ein Synonym für schnorren auf, das mir gewissermaßen ein Rätsel ist: kötten. „Ich hab mir ne Kippe geköttet.“ Kennt das jemand? Oder heißt das sowas wie gönnen? Die Angewohnheit, jeden „Alter“ zu nennen, bzw. das Wort unabhängig vom Geschlecht und auch losgelöst von seiner inhaltlichen Bedeutung zu gebrauchen, also letztlich als Füllwort, ist glaub ich auch so ein 90s Ding.

Was ist eine Jugend ohne Kaugummi? Nichts. Das Kauen stellt einen rebellischen Akt dar, eine Umkehrung der Ess-Etikette, ähnlich der rückwärts aufgesetzten Baseball-Kappe und der verkehrt herum getragenen Baggyjeans (vgl. die Hip-Hop-Zwillinge KrisKross). Schon damals hat es den Streit mit Lehrern gegeben: sich den Kaugummi im Unterricht verbieten lassen oder auf seiner konzentrationssteigernden Wirkung beharren? Unter den Peers konnte man sich mit der Wahl seines Kaugummis natürlich genauso gut abgrenzen wie mit der Füller- oder Zigarettenmarke. In meiner Wahrnehmung bestand eine Konkurrenz zwischen Big Red und Juicy Fruit-Kauern. Big Red ist übrigens der Kaugummi, den der rothaarige Metaller Hauke sich im 13. Kapitel in den Mund knüllt. Ich persönlich fand den Zimtgeruch, der aus manchem Maul drang, unerträglich und favorisierte die krachig gelben, in der Aussage jedoch erschreckend harmlosen Juicy Fruit Streifen.

Natürlich gab es Kaugummi in allen erdenklichen Formen. Unvergessen bleibt HubbaBubba mit seiner schier unerträglichen Saftigkeit. Die Teile schmeckten so intensiv süß, dass ich Zahnschmerzen bekam, bevor die Masse blasentauglich wurde. Dieser Kaugummi war zwar Bombe, eignete sich jedoch nicht so gut, ihn unter Tische und Stühle zu kleben. Daneben gab es (und gibt!) – vor allem für die Jüngeren, denk ich – Kaugummi aus der Tube und Knisterkaugummi, der aus kleinen Brocken in Knisterbrause bestand. Das bedeutet, dass es auf der Zunge kräftig krachte, knallte und brizzelte, bevor sich der Kaugummi im Mund formierte.

Nach Einbruch der Dunkelheit überqueren Aldi und Malina schließlich die Grenze. „Nutten gibt es hier aber keine“, stellt Malina fest. Außerdem fahren sie – dem Schengen-Abkommen sei Dank – einfach rüber, ohne dass jemand nach ihren Papieren fragt. Das war Anfang der 90er noch ganz anders. Polen in den ersten Jahren nach Zusammenbruch des Systems war ein gruseliges Faszinosum und ich würde alles tun, um nochmal in diese Zeit zurückreisen zu können. Eine Fahrt zu Oma war 1991 und in den Folgejahren jedes Mal wie eine Überfahrt in die Schattenwelt. Es staute sich an den Grenzübergängen. Immer. Wartezeiten von 3-5 Stunden waren einzuplanen. Dass man sich der Grenze näherte, merkte man ganz schnell an den Nutten, die in Scharen ihre Dienste anboten. Zwischen ihnen hockten Pilz-Menschen, also Leute mit Körbchen voller Pilze, die sie an den Mann bringen wollten. Es wimmelte ebenfalls von jungen Männern in Jogginganzügen, die dir entweder die Windschutzscheibe putzten (natürlich ungefragt) oder mit Zigarettenstangen wedelten. Es war eine Sozial-Safari sondersgleichen. Die Welt hinter der Grenze stand im krassen Kontrast zur deutschen Sauberkeit, zum deutschen Wohlstand. Schlammige Schlaglöcher, verrußte Häuser, dreckige Straßenschilder, etc.

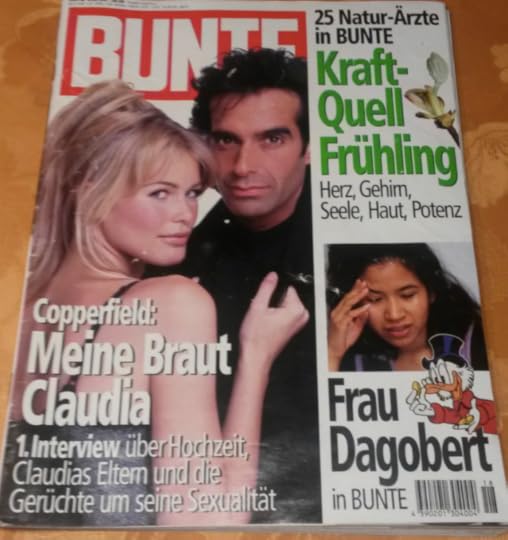

Im Motel, wo Aldi und Malina schließlich einkehren, bezeichnet Malina ihre Oma aufgrund ihrer magischen Aktivitäten als David Copperfield. Nach Siegfried und Roy war der geheimnisvolle Mann mit dem aladdinesken Aussehen DER Illusionist schlechthin. Die Menschen rissen sich darum, ihn „live“ zu sehen, seine Shows waren noch beliebter als „River Dance“. Da war die Freude groß, als ausgerechnet Claudia Schiffer, deutsches Model von Weltrang, seine Ehefrau wurde. Eine Story wie ein Disney-Märchen, die – wie die meisten Märchenstories im Show-Biz – nicht lange hielt.

So, liebe Chiquitas. Jetzt habe ich wie immer ein paar Fragen an euch:

Wer war dein Traumpaar der 90er Jahre?

Kannst du dich an die Jugendsprache deiner Zeit erinnern?

Welcher Kaugummi-Typ warst du?

Und welche jugendliche Subkultur hatte es dir angetan?

July 24, 2016

Betreutes Lesen – Kapitel 10 + 11 + 12

Aldi und Malina haben das titelgebende Minigolf Paradiso hinter sich gelassen und befinden sich nun endlich auf der Autobahn Richtung Wilder Osten. Dank Aldis Schlager-Kassette ist es leider nicht der Roadtrip, den Malina sich erhofft hatte. In ihrem Kopf läuft derweil „Today“ von den Smashing Pumpkins…

Für mich persönlich waren die „Pumpen“ eine EXIT-Tür in die Welt der alternativen Musik. Von der wusste ich lange Zeit gar nichts, das Wort „Indie“ kannte ich zwar, hielt es aber für die Bezeichnung einer indisch inspirierten Musik. Nach unzähligen BRAVO-Hits-Samplern waren die Pumpkins, die ich in der Stadtbücherei entdeckte, nicht weniger als eine Offenbarung. Ja, Billy Corgan klang wie eine anklagende Ziege, das war gewöhnungsbedürftig. Für die ersten zwei Minuten. Danach wurde ich vom bombastischen Sound der Drums und Gitarren davongefegt und hatte mein Paradies gefunden. Die Ästhetik dieser Band treibt mir noch immer Tränen in die Augen. Ihre Videos verzauberten mich mit ihrem magischen Realismus, in dem die Unterschiede zwischen Traum und Wirklichkeit, Menschen und Marionetten verschwammen. Nostalgie, Melancholie, Entrücktheit. Das war alles zwanzig Jahre vor Instagram, als Inhalt und Form noch übereinstimmten. >:-(

Thirty-Three – The Smashing Pumpkins from Kaleidos on Vimeo.

Aldi hört nicht nur Rex Gildo, er liebt auch ChupaChups-Lollis, und zwar die „Zungenfärber“, die jeden aussehen lassen wie einen verdammten Chou-Chou.

Auf dem Schulhof nervte mich der Anblick der Blaumäuligen ungemein. Auch heute noch werde ich unruhig, wenn Leute von zu viel Wein einen blauen Mund haben, weil ich immer an diese ChupaChups-Spacken zurückdenken muss!!!!

Hier ein Fun Fact, den ihr nie vergessen werdet: Das Logo von ChupaChups wurde von Salvador Dali entworfen! :D

Malina und Aldi haben Hunger. Sie halten an einer Autobahnraststätte und besuchen einen McDonald’s. Malina dazu:

Über McDonald’s kann man ja viel sagen, aber nicht, dass der Laden für eine Überraschung gut ist. Die Cola: mit abgestandenem Sprudel übergossener Sirup. Das Rindfleisch wie aus der Tube gepresst. Und das Gürkchen aus dem Cheeseburger wird von Jugendlichen weltweit verschmäht und endet als Wurfgeschoss an der Fensterscheibe.

Das entspricht mitnichten der Einstellung, die ich als 16-jährige zu McDonald’s hatte! Der Laden war der Hammer. Treffpunkt für Jugendliche von der Haupt bis zum Gymnasium. Nach der Schule zu Mäckes und der Tag war gerettet. Dort gab es auch noch die kostenlose Zeitung „KinoNews“, die ich ernsthaft gelesen habe! Die Werbung für McDonald’s spielte eindeutig mit unseren Gefühlen! Gebt euch diese Zwielicht-Schnulze!

Besonders fies war, wie sie die Gruppe der überarbeiteten Eltern und ihrer vernachlässigten Kinder angesprochen haben!

Ein paar Stunden später sind Malina und Aldi im „wilden Osten“, sprich: in der ehemaligen DDR angekommen. Malina staunt darüber, dass hier alles ganz anders aussieht als im Fernsehen. Sie hatte Plattenbauten erwartet und stattdessen bezeugt sie eine verfallende Bauernidylle. Wie auch immer: Die Wiedervereinigung war für die Westler kein so großes Ereignis. War es überhaupt ein Thema? Anfang der 90er kam vielleicht mal jemand Neues in die Klasse, der eine Zeit lang ausgelacht wurde für seine Klamotten, seine Frisur, sein ungezwungenes Verhalten, doch die Assimilierung ging schnell vonstatten und bald war die Herkunft des Jugendlichen vergessen. Und im Osten? Haben euch die Wessis wirklich alles weggesoffen, wie der untenstehende Artikel behauptet?

Inwiefern war die DDR in eurem Leben ein Thema?

Wart ihr auch McDonald’s Fans und seid es womöglich immer noch? (Nur raus mit der Sprache!)

Welche „verrückten“ Süßigkeiten fallen euch noch ein? (Lutscher in denen Insekten eingesperrt sind, Knisterkaugummi etc.)

Was waren für euch die wichtigsten alternativen Bands der 90er Jahre?

Schreibt zurück!

July 20, 2016

Betreutes Lesen – Kapitel 7 + 8 + 9

Aloha! Betreutes Lesen gibt’s erstmals im Dreierpack,weil die 90er-Referenzen mit fortschreitender Handlung immer rarer gesät sind. Ich aktiviere nun hiermit auch den SPOILER-ALARM. Wer nicht gespoilert werden möchte, holt sich das Buch jetze!!!

Malina und Aldi sind unterwegs durch die Nacht, um Geld aufzutreiben. Aldi hält an einem Spielplatz und beginnt, aus einer Vitraletten-Schachtel einzelne „Tabletten“ zu klopfen, um sie in einem Plastiktütchen verschwinden zu lassen. Vitraletten waren Traubenzuckerpastillen, die besonders durch den Slogan „Lutsch dich fit“ im Gedächtnis geblieben sind. Man bekam sie für wenig Geld an der Supermarktkasse, wo sie in der Nähe von HubbaBubba ihrer Vertilgung harrten.

Malina dämmert, was Aldi mit den harmlosen Traubenzuckerpastillen vorhat. Er will sie rumlungernden Teenagern als „Exzessi“ (sic!) andrehen! Was LSD für die 70er war und Kokain für die 80er, das war die Techno-Droge Ecstasy für die 90er Jahre. Gefühlt jeder zweite BRAVO-Report handelte davon, wobei man im Rückblick fragen kann, ob diese Berichte eher warnenden oder einladenden Charakter hatten. Wer sich Ecstasy einwarf, konnte die ganze Nacht durchtanzen, hieß es. Natürlich waren wir damals zu jung, um in Clubs reingelassen zu werden, in denen „die ganze Nacht getanzt“ wurde. Außerdem hieß das damals noch „Disco“.

Aldi besitzt ein paar modische Requisiten, mit deren Hilfe er sich bei der Jugend anbiedern möchte. Dazu gehört eine Kappe von den Chicago Bulls. Coole deutsche Jungs, die was auf Street Credibility gaben, trugen Kappen, Mützen, Jacken und Kapuzenpullover von amerikanischen Basketball-, Baseball- und Eishockeymannschaften. Ob sie wussten, für welchen Sport „Chicago White Sox“ und „Anaheim Mighty Ducks“ überhaupt standen, ist zweifelhaft. Ich habe mich immer gefragt, was amerikanische Austauschschüler von dieser deutschen Mode halten würden. Jedenfalls war ich mir sicher, dass ein deutscher Austauschschüler in Amerika wahrscheinlich nicht auf Kids in Bayern München Trikots treffen würde.

Mir persönlich gefiel der Yankees-Merch am besten.

Kommen wir nun, nachdem Aldi und Malina doch die ein oder andere zusammen geraucht haben, zum Thema Zigaretten. Aldi raucht Lord Extra, die ultimative Kaffefahrt-Zigarettenmarke für Menschen ab 60. Er könnte aber auch HB rauchen oder Camel. Erst im Rückblick fällt mir auf, dass es für jedes Alter die passende Marke gab und es ein Zeichen von krasser Individualität war, wenn man etwas anderes rauchte als die Peers. Zum Beispiel WEST. Das war die Marke für Menschen ab 30. Eltern rauchten West. Meine Marke war Marlboro (light), weil es die Zigarette war, mit der ich „eingestiegen“ bin. Zugegeben nicht die distinguierteste Wahl und vergleichbar damit, Fan von Bayern München zu sein. Wer sich selbst als alternativ empfand, rauchte lieber Gauloises, „Liberté toujours“. Typisch 90er ist auch, wie akzeptiert das Rauchen war. Bestimmt 80% meiner Klasse haben geraucht. Heute dürften es nur noch 20% sein an den Schulen. Ich habe den Eindruck, dass nur noch in der Unterschicht und im Künstlermilieu geschmaucht wird. Das Narrativ „Unkonventionelle Menschen rauchen“ ist unausrottbar. Leider.

Die zwei Halunken, die ihren Großvater überfallen, erinnern Malina an die Viren-Chefs aus „Es war einmal… das Leben“. Eigentlich eine Serie aus den 80s, aber sie lief die ganzen 90er über im deutschen Fernsehen und bleibt unvergessen.

Malina ist überfordert von der kindischen Art ihres Opas. Sie weiß nicht, wie sie mit ihm umgehen soll. „Emotionale Intelligenz wäre jetzt nicht schlecht“, denkt sie und hat gleich den Mega-Bestseller von Daniel Goleman im Kopf. Ein psychologischer Schmöker, der das Wort „Empathie“ fest im Wortschatz der Menschen verankert hat. Und dieses quadratische Pfannkuchengesicht vergesse ich nie. Was haben die sich nur dabei gedacht!?

Opa Aldi versucht, Malina für eine sehr dumme Idee zu gewinnen. Er bietet ihr zum Tausch für ihre Komplizenschaft seine Telefonkartensammlung an, „keine doppelten, nach Erscheinungsjahr geordnet!“ (Die Briefmarken der 9oer!)

Telefonkarten sind der Dekaden-Zeitmarker schlechthin. Anfang der 90er ging es damit los (Ich erinnere mich an einen Telefonkartenspruch von 1990: „Schluss mit der Drei-Groschen-Oper!“ stand drauf, und bezog sich auf die 30 Pfennige, die man zum Telefonieren immer aus seinen Taschen hervorkramen musste.), Ende der 90er hatten die meisten Menschen bereits ein Handy und Telefonzellen wurden immer weniger genutzt. Heute sind sie dem Verfall preisgegeben oder werden kreativ umfunktioniert, z.B. zu Bücherschränken.

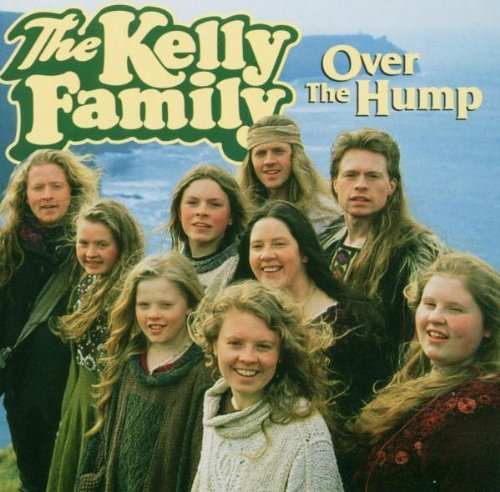

Als Malina sich aus dem muffigen Kleiderdepot ihres Großvaters ein paar Sachen zum Umziehen rausgesucht hat, kommt sie „zum verschollenen Mitglied der Kelly Family verwandelt“ hinter dem Wohnwagen hervor. Sprich, sie trägt ziemlich verschrobene Hippie-Fummel.

Die große Popularität der Kelly Family kann man nur als PHÄNOMEN bezeichnen. Eine musizierende Großfamilie, die den gängigen Schönheitsidealen und Pop-Sehgewohnheiten kaum entspricht, singt sich mit sehr simplen Folksong-Schlagern an die Spitze der Charts und sorgt für massenweise kreischende Teenies: Wtf? Auch ich war ihnen kurz verfallen, aber mein Gott, ich war 13. Es begann mit dem Gerücht, dass eine total angesagte Band auf dem Marktplatz in Grevenbroich ein kostenloses Konzert geben würde. So hat es mit den Kellys angefangen. Kostenlose Konzerte, bis wirklich jeder sie kannte. Keine schlechte Strategie! Meine Freundin und ich sind aus Langeweile dann hin. Paddy kannte ich bereits aus einer gerade laufenden BRAVO-Foto-Love-Story. Auf dem Konzert schrie ich meiner Freundin ins Ohr, dass ich „die Paddy“ ganz toll finde. Klar fand ich die Paddy toll. Sie hatte nichts Tussiges an sich, sie strahlte sehr viel Selbstbewusstsein aus, ihre Haltung war beinahe männlich tough, das zog mich an. Bis sich ein Mädchen vor uns umdrehte und mich ankeifte: „PADDY IST EIN JUNGE!!!“ Tja.

Wart ihr auch Fans von den Kellys? Habt ihr Telefonkarten gesammelt? Was habt ihr so geraucht und euch eingeworfen? Welche Bestseller aus den 90ern fallen euch spontan ein? Tell me!

July 13, 2016

Betreutes Lesen – Kapitel 6

Hier ist das Betreute Lesen zum 90s-Roman Minigolf Paradiso. Jetzt das Buch kaufen und mitROFLen!

Im sechsten Kapitel hat Malina endlich ihren Großvater an der Angel. Aus Verlegenheit lädt Alois Dudek die Enkelin auf eine „Pommes-Schranke“ in einen Imbiss in Castrop-Rauxel ein. Als die beiden das Lokal betreten, röhrt gerade „Wind of Change“ aus den Boxen. In einer alten BRAVO habe ich den Songtext gefunden. Ich hätte „Wind of Change“ zwar spontan mit „Wind der Veränderung“ übersetzt, aber „Wind der Wende“ passt durchaus besser zu dieser gepfiffenen Hymne der Wiedervereinigung und Aussiedlerhymne schlechthin. Ich weiß noch, dass alle sich damals das Album kauften, nur um festzustellen, dass die Scorpions eine relativ harte Band waren und nicht jeder Song von ihnen auf einen Kuschelrock-Sampler gepasst hätte.

In der Imbissbude kommt es dazu, dass Alois Dudek sein Portemonnaie leert. Unter anderem fallen ein paar schlecht gedruckte Visitenkarten heraus. Die konnte man sich damals an solchen Automaten drucken lassen, die in manchen Kaufhäusern rumstanden. Die Standardmotive waren Delfin, Palme, Computer & Co. Pixel-Optik war unvermeidbar. Für diese Visitenkarten, die mit fünffarbigen Schriftzügen bedruckt waren, konnten sich allerdings nur Teenager begeistern und warum, weiß nur Gott. Die Teile waren absolut nutzlos und machten nur allerorten die Portemonnaies dick wie Stullen. Sehr beliebt waren auch Adressaufkleber. Man musste sie für viel Geld bestellen und pulte sie dann direkt von der Rolle. Sie hatten abgerundete Ecken und Buchstaben + Rand waren entweder golden oder bunt-changierend. Wer keinen Bock auf Bestellungen bei ominösen Firmen und Visitenkartenautomaten hatte, konnte auf die DATA BECKER Visitenkarten-Druckerei zurückgreifen: Hunderte von Clip Arts warteten auf CD-ROM darauf, profilierungssüchtigen Schülern zur Selbstdarstellung zu verhelfen.

Die Bedienung im Imbiss sieht aus wie Alice Cooper, stellt Malina fest. Der „Rockmusiker“ Alice Cooper, musikalisch am ehesten bekannt für den Hit „School’s Out“ (for Summer), sah für mich immer aus wie eine 50-jährige Solariumbesitzerin aus der Kleinstadt. Er war so eine Art Marilyn Manson der 80er und frühen 90er Jahre. Das spiegelt sich in der Wahl des weiblichen Vornamens wie in der Präferenz für Strapsmode und heftiges Make-Up.

„Keine Panik auf der Titanic!“ sagt Alois zu Malina. Der plumpe Spruch bekam durch den Hype um den Mega-Blockbuster „Titanic“ (1997) einen echten Popularisierungsschub. Für ein paar Monate gab es kein anderes Thema als diesen Film. Wer ihn nicht mindestens dreimal gesehen hatte, war offenbar kein Mädchen. Der Soundtrack (Panflöte einerseits, My heart will go on andererseits) ging ebenfalls weg wie warme Semmeln. Aber ich kenne niemanden, der sich die CD öfter als zweimal reingezogen hätte.

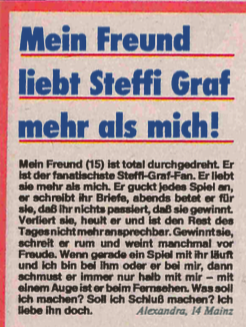

Malinas Großvater will, dass Malina ihn „Aldi“ nennt. Das sei sein Spitzname. Alle coolen Leute hätten ein i hinter dem Namen. Malina denkt an Schumi und Klinsi. Korrigiert mich, wenn ich irre, aber Michael Schuhmacher und Jürgen Klinsmann sind Protagonisten einer Zeit, in der Sportler noch richtige Stars waren. Nicht nur Fußballspieler. Ich denke z.B. an Katharina Witt, die Eiskunstläuferin, oder die Schwimmerin Franziska von Almsick. Man kannte ihre Namen, ihre Gesichter, ihre Geschichten. Über Schumi haben die Ärzte sogar ein albernes Liedchen gemacht! Und Steffi Graf wurde von Jugendlichen nicht weniger angehimmelt als Madonna und Michael Jackson, wovon dieser Brief an das Dr. Sommer Team der BRAVO zeugt.

Nach dem Essen muss Alois aka Aldi schnell an Geld kommen. Im Buch ist von „fünfzig Mark“ die Rede. Hier zur Erinnerung, wie dieses gute deutsche Geld aussah:

Wir wussten damals schon, dass der EURO kommt und lachten uns schlapp. Weil wir uns einfach nicht vorstellen konnten, was dann aus dem „Hasse ma ne Mark?“ der Punker werden würde. Würden sie uns auf der Domplatte ein „Hasse ma nen Euro?“ entgegen schleudern? Das klang *so* absurd. Eine Zigarettenschachtel hat damals übrigens 5 DM gekostet (und zwar nach der Preiserhöhung), also nur 2,50 Euro!

Womit assoziiert ihr denn „Wind of Change“? Habt ihr noch DM-Münzen rumfliegen? Wisst ihr noch wie viel Taschengeld ihr bekommen habt? Hattet ihr auch Visitenkarten und wenn ja, was für welche? Könnt ihr euch an den Titanic-Kinobesuch noch erinnern? SHARE OR BE SQUARE!

June 19, 2016

Betreutes Lesen – Kapitel 5

Welcome back! Im fünften Kapitel wird Malina von einem Hühnchen geweckt. Und zwar von diesem hier:

In den 90ern gab es den Alarm-Gockel in jeder Kaufhaus-Abteilung zu kaufen und ich begehrte ihn fast so sehr wie ein MickyMaus-Telefon. Und SO hörte es sich an! (YouTube)

In den 90ern waren Zeitmesser ja noch ein Ding. Nicht nur, dass an öffentlichen Plätzen ganz selbstverständlich Uhren hingen oder standen – ohne eine Armband-Uhr hätte man sich irgendwie nackt und hilflos gefühlt. Während ich das schreibe, schießt mir eine Erinnerung aus dem Sportunterricht durch den Kopf: auf der langen Bank wurden nämlich immer die Armbanduhren abgelegt, und es waren nicht gerade wenige. Meine war die geilste. Es handelte sich um eine WWF-Armbanduhr mit einem Zeiger-Delphin, der bis 12:00 aus dem Wasser und ab 12:00 zurück ins Wasser sprang. War damals nicht ganz so infantil wie „FlikFlak, die Schweizzr Urrr für Kindrrr„, aber es wäre noch cooler gegangen: z.B. mit der wasserfesten Baby-G von Swatch! (Hätte mich eh nicht zwischen rosa und hellblau entscheiden können)

Malina ist aus finsteren Träumen erwacht, in denen sie Agent Dana Scully war. Die mysteriösen Fälle des FBI, bekannt unter dem Namen Akte X, war einer der wenigen guten amerikanischen Serien der Zeit. Ich habe ein Dokument gefunden, in dem ich meiner besten Freundin vom Anschauen meiner ersten Akte X-Folge berichte.

(…) Jedenfalls war’s dann so spannend und gruselig, dass wir dabei waren, uns sämtliche Körperteile abzubeißen und uns die Haare rauszureißen, und wir waren an manchen Stellen richtig am schreien!

Ist jemand Fan der Serie und erkennt die Episode wieder?

Malina will nach Castrop-Rauxel. Sie nimmt ihren Walkman mit und eine Kassette von den Smiths.

Wenn ich in absehbarer Zeit der Jugend von heute aus meinem Buch vorlese, werde ich mich wohl erklären müssen. Die Kassette als Tonträger ist nämlich komplett ausgestorben und der Walkman verschwand mit ihr im Museum der Musikabspielgeräte. Eigentlich war er auch ein Ding der 80er, zumindest das Modell mit den Schaumstoff-Babybels als Kopfhörer… (s. Abbildung)

1998 hatte ich bereits meinen ersten Discman, und zwar mit Anti-Schock-System! Das sollte verhindern, dass der „Silberling“ sprang, wenn man mit dem unhandlichen Teil abspacken wollte. Es gab eine kurze Phase, in der ein Produkt namens Minidisc versuchte, sich am Markt durchzusetzen, aber wie wir alle wissen, vergebens.

Malina läuft durch ein Industriegebiet in Castrop-Rauxel. Sie sieht ein McDonald’s-Schild in der Ferne uns stellt fest: Hier sieht es aus wie in Amerika, und zwar wie in dem Amerika aus dem Englischbuch.

Dies ist mein damaliges Englisch-Buch für die achte Klasse. Das Thema waren die Vereinigten Staaten und ich war so verliebt, dass ich es schon in den Sommerferien von der ersten bis zur letzten Seite durchgearbeitet hatte. Die Stories handelten von einem Jahr an der Highschool, von asiatischen Migranten, Navajo-Indianern und dem Nachtleben von New York. Das Cover des Buches ist sehr vielsagend: Darauf die Twin Towers des WTC, die es seit 2001 nicht mehr gibt. Das Amerika aus dem Englischbuch gibt es nicht mehr. Der Mythos USA ist passé, jedenfalls kein Sehnsuchtsort mehr. Wer hätte das in den 90ern überhaupt für möglich gehalten? Mein erster Roman (1991, 8 Seiten) handelte von einem Mädchen, das nach New York abhaut, um Sängerin zu werden! Eine USA-Flagge hing über meinem Bett! Ich stellte mir sogar vor, dass unsere Sozialwohnung in der Bronx war! Dann weinte ich ein bisschen und fühlte mich besser.

Als Alois Dudek in Malina einen Fan vermutet, gebiert er sich wie ein Charmeur, der Werbung für italienischen Espresso machen könnte. Das spielt auf die unvergessliche Nescafe-Cappuccino-Werbung an.

„Generation X? Generation Nix!“ schimpft der Großvater über die Jugend, der er vorwirft, nur noch vor dem Computer zu hocken. Man kann nur bezweifeln, dass er das Buch von Douglas Coupland gelesen hat, wahrscheinlich hat er den Begriff in den Medien aufgeschnappt. „Generation X“ erzählte in kurzen Geschichten von verlorenen jungen Menschen, von desillusionierten Twentysomethings, arbeitslosen Slackern, also der einzig wahren Zielgruppe für GRUNGE.

Wer dieses Buch liebte, der liebte auch den Film „Reality Bites“ mit Winona Ryder und Ethan Hawke. Ich war ein Riesenfan sowohl vom Buch als auch vom Film und bin unter dem Einfluss bis heute überzeugt, ein paar Jahre zu spät auf die Welt gekommen zu sein.

Schreibt in die Kommentare, was euch zu all diesen Dingen einfällt! :D

June 3, 2016

Betreutes Lesen – Kapitel 4

Willkommen zum Betreuten Lesen (?) – dem freundlichen Service zum Nostalgie-Roman Minigolf Paradiso. Auch das vierte Kapitel wird euch wieder Bruchstücke eurer Jugend vor den Latz knallen.

Ich schleppe eine große Lebenslüge mit mir herum und hier und jetzt bringe ich sie endlich zum platzen: Meine erste CD war weder Songs of Faith and Devotion von Depeche Mode noch Die Bestie in Menschengestalt von den Ärzten. Das erste Album, das ich mir in der CD-Abteilung eines Großsupermarkts kaufte , hieß Dance with me und war von DJ Bobo. Und dieses Album wurde es nur, weil mein Vater mir Raveland von Marusha und das Debut von Mark’Oh verboten hatte. DJ Bobo war ein Kompromiss, etwas, das er gerade noch so als Musik erkennen konnte. Ja, meine Liebe zu Techno oder das, was ich dafür hielt, hatte es in unserem Hause nicht leicht. Vollends vorbei war es, als ich die Maxi von Doop (YouTube) mit nach Hause brachte. Meine Eltern hätten mich wohl ins Heim gesteckt, wenn ich das Machwerk nicht einer Freundin geschenkt hätte, deren Eltern mit Schwerhörigkeit gesegnet waren.

Im vierten Kapitel muss die introvertierte Malina, deren Lieblingsbands The Smiths, Joy Division und The Smashing Pumpkins sind, ausgerechnet auf eine Kirmes. „Aus den Boxen scheppert derselbe schrottige Techno wie jedes Jahr“. DJ Bobo lässt grüßen! Hier ein paar „Songs“, die sich in meine Kirmes-Erinnerungen eingebrannt haben. Fun Fact: Zum Teil läuft das Zeug immer noch auf dem Wiener Prater!

Culture Beat – Mr. Vain

„Cola Mister Vader,

Cola Mister Wong,

Cola Mister Wayne… (Mister Wayne… Mister Wayne…)“

— Culture Beat

— durst (@durst) 14. Mai 2014

Whigfield – Saturday Night

Didinanana?

— Roser Eule (@silenttiffy) 7. September 2010

E-Rotic – Max don’t have Sex with your Ex

„Fred come to bed ‚cause my Max had sex with his sexy ex“ – Mir unverständlich, warum sie es Eurotrash nennen.

— durst (@durst) 24. Juli 2010

Red Nex – Cotton Eye Joe

Now playing: Rotnackx – Baumwollaugen-Josef

— durst (@durst) 21. Februar 2014

Die Post geht ab (YouTube) drehte sich alles um die neuen Postleitzahlen!

Welche euch wichtigen Kirmes-Smash-Hits habe ich vergessen? Sind eure Piercing-Löcher schon zugewachsen? Womit habt ihr euch betrunken? Wann hattet ihr euer erstes Handy? Und vor allem: Wisst ihr noch eure alte Postleitzahl?

Bis zum nächsten Mal!

May 29, 2016

Betreutes Lesen – Kapitel 3

„Hi, Fans!“ Hier ist das betreute Lesen zum 90s-Roman Minigolf Paradiso. Alle paar Tage eine Handvoll Erinnerungen an die Dekade unserer Sozialisation.

Im dritten Kapitel beobachtet Malina, dass ihre Mutter sich beim Einsteigen ins Auto wie die Alte aus der Dreiwettertaft-Werbung gebärdet. Ich sag nur: Die Frisur hält. Hier könnt ihr euch die Werbung von 1995 ansehen.

Das Fass, das wir jetzt öffnen müssen, heißt Frisuren. Anfang der 90er hatten meiner Erinnerung nach alle Frauen und Mädchen sogenannte „saure Dauerwellen„, kombiniert mit einer Blondierung. Vollendet war der Look mit einer Disco-Palme, die von einer schwarzen „Samtrosette“ zusammengehalten wurde. Wer keine Locken hatte, konnte mit einem surfwellenförmigen, festbetonierten Knisterpony für Furore sorgen, ein Effekt, der mit mehreren Lagen Haarspray (oder Haarlack) erzielt wurde. Etwas später besserten ein paar Freundinnen von mir ihr Taschengeld auf, indem sie Frisösen in der Ausbildung als Modell zur Verfügung standen. Sie bekamen ausnahmslos asymmetrische Frisuren verpasst, also links kurz, rechts lang oder umgekehrt. Mit mir meinte es die Haarfee aber keineswegs besser. Meine Frise war das Modell „Nick Carter“ (Backstreet Boys), obwohl ich bei der Selbstfindung eher an die prollige T-Boz von TLC gedacht hatte.

PS: Stu-Stu-Studioline !

Kaum sind ihre Eltern in den Urlaub abgezischt, geht Malina auf den Balkon rauchen. Paffend schaut sie nach unten, wo neben der grünen und der schwarzen nun auch eine gelbe Mülltonne steht. Heute haben wir die Mülltrennung derart verinnerlicht, dass wir uns kaum an die Zeit erinnern, als der „grüne Punkt“ ein Novum war und die gelben Tonnen auf dem Unterrichtsplan standen. Es muss in der neunten Klasse gewesen sein, 1996, als die Klassenlehrerin uns das „Duale System“ nahebringen musste, mit Infobroschüren und Arbeitsblättern!!! Ich weiß, dass ich damals den Zwang entwickelte, absolut jede Verpackung nach dem grünen Punkt abzusuchen, der wie eine Abstraktion des Auryn anmutete, des Amuletts aus „Die unendliche Geschichte“. Wahrscheinlich hat aber das Yin-Yang-Symbol Pate gestanden. Wie es mit allen Neuerungen so ist, musste man über die neue Praxis noch ganz lange dumme Witze machen, bevor man kommentarlos seine Joghurtbecher spülte und sie routiniert in die gelben Säcke warf. Im Ausland (beispielsweise Polen) machte man sich über die deutsche Mülltrennung noch etwas länger lustig. Das übersteigerte Umweltbewusstsein wurde dann auch zu einem Dauergast in „Was ist typisch deutsch?“-Diskursen.

Die 90er waren die vielleicht letzte Dekade des unbefangenen Konsums – und Umweltpunkte keine Coolnesspunkte. Zumindest habe ich Umweltbewusstsein mit Hirsebrei und Birkenstocklatschen assoziiert. Damals war der blaue Umweltengel auf Schulheften abgebildet, die man nun wirklich nicht haben wollte. Umweltpapier, bäh. Grau und glanzlos. Die bunten von herlitz mussten es sein, die mit den Micky- und Donald-Comics hintendrauf! Zugegeben hatte der grüne Punkt mehr Eleganz und Pep als die olle, beinahe kommunistisch anmutende Scherenschnittfigur.

Malina denkt auf dem Balkon über das Gespräch mit ihrer Mutter nach und ihr wird nach und nach klar, warum ihre Eltern so krampfhaft versuchen, ihre polnische Herkunft zu verbergen. Sie erinnert sich an die eigenen diskriminierenden Erfahrungen als Kind und stellt einen Bezug zu den Polen-Witzen von Harald Schmidt (ab 1996) her. Fahren Sie nach Polen, Ihr Auto ist schon da. Kaum gestohlen, schon in Polen, ha ha. Ich verstand nur Bahnhof. Warum wurden die Auswüchse der Grenzkriminalität pauschal allen Polen angelastet? Und warum zogen mich ausgerechnet Leute mit Polenwitzen auf, die ihre Taschen vor Kaufhausdetektiven leeren mussten? Nicht weniger rätselhaft verhielt es sich mit der satirischen Reihe „Deutsche Welle Polen“. Das machte nun wirklich überhaupt keinen Sinn. Meine Kindheit war von Kultur gesättigt: jede Woche Konzertbesuche, Theater, Ballett-Aufführungen, Kino. Schon im Kindergarten Origami statt Salzteigwurst. Ein Haus voller Bücher und Geschichten. Und dann kommen irgendwelche ignoranten deutschen Fernsehmacher daher und behaupten kackdreist, die polnische Kultur sei nicht mehr als ein Acker mit einer Kuh drauf! Meine Mutter regte sich vor allem über die Fernsehansagerin auf, die in ihrem Äußeren und ihrer Weise zu sprechen exakt der Klischee-Vorstellung entsprach, die Polen von Russen haben! (Was auch sehr interessant ist.) Klar, es war Satire. Aber lustiger wäre sie gewesen, wenn sie nicht so viel Schaden angerichtet hätte. Die offen vorgetragene Feindseligkeit, legitimiert durch Satire, war mit ein Grund, seine Herkunft lieber verbergen zu wollen.

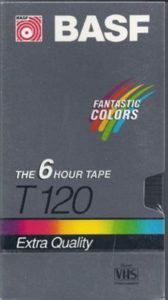

Malina hat eine alte VHS-Kassette gefunden, auf der sie „Die unendliche Geschichte“ vermutet. Abgebildet sehen wir exakt den silbernen Schuber, von dem im Buch die Rede ist. Diese Kassetten gab es an jeder Supermarktkasse zu kaufen und sie dienten dem Aufnehmen und Überspielen von Filmen und TV-Beiträgen. Den Videorekorder zu programmieren, sodass er um eine bestimmte Uhrzeit aufzunehmen begann, war eine große Kunst. Gut, dass irgendwann Mitte der 90er Videorekorder auch „ShowView“ hatten, ein System, mit dem man nur eine Nummernkombination eingeben musste, die in Fernsehzeitschriften neben den jeweiligen Sendungen stand. Ansonsten waren Raubkopien an der Tagesordnung und ich wunderte mich sehr über Kaufkassetten und ihre unglaublichen Preise. 40 Mark für „Arielle die Meerjungfrau“? Are you kidding me? Obwohl sich das bei Disney-Filmen, die bekanntlich 100-200 mal im Leben angeschaut werden, noch rentiert haben könnte. Was mich an VHS-Kassetten noch heute fasziniert, sind die Artefakte, ihre verwischt-verschmierte Romantik. Die Unzulänglichkeiten der Technik verliehen den Epochen des 20. Jahrhunderts ihre ganz spezifische Patina. Sie ermöglichten die Nostalgie, da sie das, was die Medien festgehalten haben, so wunderbar verfremdeten. Damit ist es seit HD vorbei. >:-(

Malina erlebt einen Schock, als der Film in der Mitte abbricht und eine alte Aufnahme von „Der Preis ist heiß“ über den Bildschirm flimmert. „Jemand“ hat ihre Kassette mit einer albernen TV-Spielshow überspielt. Malinas Reaktion entspricht genau dem, was man in SPIEGEL 5/1997 anlässlich der Absetzung der Show lesen konnte:

„Auf das heitere Kommerzspiel, bei dem Zuschauer Produktpreise raten müssen, reagieren insbesondere jüngere Zielgruppen ziemlich kühl.“

Mit 10 fand ich diese Show noch ziemlich super. Besonders fesselten mich die Frauen, deren einzige Aufgabe es war, mit den Händen die Aura der vorgestellten Produkte zu umspielen. Ich war auch Fan von Harry Wijnford, der zu den Showbiz-Holländern gehörte, die damals die deutsche Unterhaltungsindustrie dominierten: Man erinnere sich nur an Linda de Mol (Traumhochzeit), Rudi Carell (Herzblatt) oder Marijke Amado (Mini Playback Show). Den holländischen Akzent nahm ich dabei als eine Art universellen TV-Akzent wahr und imitierte ihn, wann immer ich „Fersehen“ spielte. Ach ja: „Der Preis ist heiß“ gab es auch als Brettspiel.

Hier könnt ihr euch eine Folge dieser sogenannten „DAUERWERBESENDUNG“ komplett ansehen. Man beachte das alte Logo von RTL!

Welche typischen 90s-Hairstyles haben sich in euer Gedächtnis eingebrannt? Welche Frisen habt ihr selbst spazieren geführt? Hattet ihr den „grünen Punkt“ auch in der Schule? Was dachtet ihr Mitte der 90er über „die Polen“? Kennt ihr jemanden, der mal bei „Der Preis ist heiß“ mitgemacht hat? Hattet ihr ein Brettspiel zu irgendeiner (anderen) TV-Sendung? Ich bin gespannt auf noch mehr Erinnerungen!

May 24, 2016

Betreutes Lesen – Kapitel 2

Im zweiten Kapitel begleiten wir Malina in die Sozialwohnung ihrer Familie. Es ist ein Mehrfamilienhaus aus der Nachkriegszeit, ein muffiger Spießerblock für verarmte Rentner und Langzeitarbeitslose. Malinas Eltern, die in den 1980er Jahren aus Polen nach Deutschland gekommen sind, träumen von sozialem Aufstieg. Wenn sie es sich aussuchen könnten, würden sie sich eines dieser Häuser kaufen, „wo Türen und Fenster extra auf alt gemacht sind“. Was Malina meint, ist der Landhausstil bzw. das Landstilhaus, das in den 90ern (aber auch schon vorher) die Materialisierung einer Mittelschichtsphantasie darstellte. Nicht wenige aus meiner Klasse lebten damals in solchen Häusern: Heimelige Beinahe-Schlösschen mit Erkern, Türmchen, verwinkelten Außenwänden und weißen Sprossenfenstern, mit repräsentativem Vorgarten und vorinstalliertem Golden Retriever.

Als Kind versetzte mir der Anblick solcher Häuser einen Stich ins Herz. Es war der Stich des Neides und der Wehmut angesichts der eigenen niederen Geburt … Hätte ich nur damals schon den distinguierten Blick gehabt, der in diesen Kataloghäusern den Inbegriff des Kitsches erkennt! Doch was hätte es mir genützt, als Kind will man ja betrogen sein. Ich wollte ja auch dran glauben, dass im Disneyland Micky und Donald rumlaufen und keine in Plüschsäcken schwitzenden Ferienjobber. Unter Architekten, die was auf sich halten, gelten Landstilhäuser jedenfalls als röhrender Hirsch des Bauwesens. Man versteht auch, warum: Unreflektiert werden angeblich volkstümliche Bauelemente mit neumodischem Baumarkt-Schnokus zusammengewürfelt, um die Illusion einer über Jahrhunderte gewachsenen Heimeligkeit zu schaffen. Das Ergebnis bedient die sentimentalen Gefühle der breiten Masse und ignoriert die lokalen Bautraditionen komplett. Sehr viel schlimmere Blüten hat der Kataloghauswahn in Polen getrieben, doch dazu in einem späteren Kapitel mehr.

Malina entgeht nicht, dass zwischen dem großen Aufstiegswillen ihrer Eltern und dem Ergebnis ihrer Bemühungen eine gewaltige Kluft besteht. Sie macht das u.a. an dem „traurigen, gelbstichigen Parfumrest im Yves Rocher-Flacon“ fest. Mittlerweile hat Yves Rocher Filialen in nahezu allen deutschen Großstädten, in meiner Jugend jedoch war Ives Rocher ein Kosmetikversand, der sich mittels dicker Wurfsendungen an verträumte Hausfrauen heranwanzte. Es gab Kataloge und Broschüren, Werbezettel und Werbebriefe – nur echt mit dem kleinen Porträtfoto des Unternehmers, eines reifen Mannes mit Phil-Collins-Glatze, der genau zu wissen schien, was Frauen wollen: Anti-Falten-Cremes, Pflegepeelings und verspielte Parfum-Flacons, die in Form und Duft an Lilien, Orchideen und Rosen erinnerten. Der Clou: Die Luxus-Kosmetik war immer im Sonderangebot oder mit einem Aktionspreis versehen. Hausfrauen und Kinder konnten sich die Zeit damit vertreiben, vorgestanzte Produktmärkchen herauszutrennen und auf den Bestellbogen zu kleben. Für die Schnellsten gab es immer wieder Werbegeschenke von Yves, meistens irgendwelche knisternden Kosmetiktäschchen von übelriechender Qualität.

Für heranwachsende Mädchen war Yves Rocher eher nichts. Wir begannen unsere Müffelkarriere mit dem Kinderparfum von Oilily.

Für heranwachsende Mädchen war Yves Rocher eher nichts. Wir begannen unsere Müffelkarriere mit dem Kinderparfum von Oilily.

In der siebten Klasse war das natürlich schon wieder zu kindisch. Aber war man denn wirklich schon erwachsen? NAF NAF war das ideale Eau de Toilette für diese schwierige Übergangszeit. Der Flacon war nicht so albern blumig bunt wie der von Olily und erinnerte trotzdem an die Plastikschnullermode, der sich auch manch 16-Jährige(r) unterwarf.

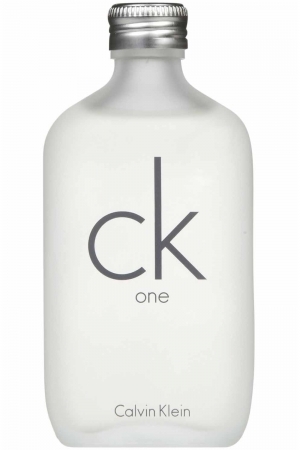

Spätestens, als man anfing zu rauchen und sich vor der Schule betrank, kam nur noch ein Parfum in Frage: CK One. Es roch wirklich gut, frisch, leicht, cool – und sah aus wie ein eisbeschlagener Flachmann. Es war Unisex, passte also auch zu Mädchen, die Tomboys waren oder anderweitig aus den Geschlechternormen herausfielen. Die Werbung für CK One war außerdem der Auslöser des Heroin-Chic-Trends. (Nicht zu vergessen auch die Calvin Klein Unterwäsche, allen voran die Unterhose, deren Gummibund unbedingt aus der Jeans zu lugen hatte. In einer Ausgabe der BRAVO Girl! gab es mal eine kleine Bastelanleitung, wie man sich aus einer CK-Unterhose durch Heraustrennen des Schrittes ein bauchfreies Top basteln konnte. Na ja.)

Malina erzählt uns von der Vorliebe ihrer Mutter für die Farbe Weiß. Den Fimmel führt sie auf deren übermäßigen Konsum der Ferrero-Raffaelo-Werbung zurück. Schaut sie euch an, dann wisst ihr wieder, welche Botschaften hier vermittelt werden: Reiche Menschen, die einem luxuriösen Lebensstil frönen, tun das immer in schneeweißen Klamotten. Und: Raffaelo-Kugeln sind ein Luxus-Produkt. Ein Schmankerl für die Elite. Und da es sie trotzdem zu Supermarktpreisen gibt, darf man schon mal in Phantasien schwelgen… Das Luxus-Narrativ kommt auch in der legendären Werbung für Ferrero Rocher zum Einsatz (so stelle ich mir heute übrigens neureiche Russen vor). Der Claim mehrerer Rocher-Spots: „Adel verpflichtet.“

Nachdem sie sich gestritten haben, kommt Malinas Mutter mit einer Schachtel Merci-Pralinen ins Zimmer. Ich weiß zwar nicht, warum ich hundsgewöhnliche Schokolade in langweiligster Riegelform mit Reichtum und Status assoziierte, doch dieser Tweet von Mogelpony beweist, wie sehr wir die Werbebotschaft verinnerlicht haben.

Symbolbild „Ich habs geschafft“. pic.twitter.com/yijkgWmgJO

— Geblockter Account (@mogelpony) 30. Mai 2015

Auf Malinas Schreibtisch stapeln sich CDs, die sie sich in der Stadtbücherei ausgeliehen hat. Compact Discs, wisst ihr noch? Scheiben, die man ohne Ironie „Silberlinge“ nannte. Alben im Jewelcase, diese Klapperhüllen, wo der gezahnte CD-Haltering nach einmal runterfallen komplett zertrümmert war. Zum Booklet (super wichtig wegen der Texte!) gab es meistens noch einen Gratis-Umfrage-Zettel dazu. Da musste man ankreuzen, wie man auf die gekaufte CD aufmerksam geworden war. Also Freunde/Bekannte, TV- und Rundfunkwerbung oder Sonstiges. CDs waren ziemlich teuer, das Album so um die 30 DM, was meinem damaligen monatlichen Taschengeld entsprach. Da war höchstens mal ein Album mit NICE PRICE Sticker drin (Best of von Cher, oh bitte.) oder eine Maxi-CD, eine sogenannte „Single-Auskopplung“: Diese dummen Erzeugnisse, die zwischen 10 und 12 DM kosteten, bestanden aus 3-5 Tracks; also dem Originalsong (Radio Edit) und ein paar schlechten Remixes unbekannter DJs. Hin und wieder gab es eine Instrumentalversion, wo man irgendeinen Schwachsinn drüberrappen konnte (was ich mit 15 in jeder freien Minute gemacht habe). Da ich ein absoluter Musikfreak war, verbrachte ich jeden Tag nach der Schule mindestens eine Stunde im Plattenladen, checkte Neuerscheinungen aus und Bands, von denen ich auf den T-Shirts der Langhaarigen gelesen hatte. Eine Methode, von der ich ziemlich oft Gebrauch machte, war, mir die CD zu kaufen, sie zu Hause auf Kassette zu überspielen und anschließend zurückzubringen mit der Ausrede „Die hat mein Vater schon.“ Viel zu spät habe ich entdeckt, dass man sich die geilste Musik auch in der Stadtbücherei leihen kann. Die hatten vor allem auch Sachen, die nicht im Nachmittagsprogramm von VIVA liefen: The Smiths, Smashing Pumpkins, Type 0 Negative und The Cure haben mein Leben verändert. Danke, Stadtbücherei Grevenbroich!!!

Malina vergleicht ihre Mutter an einer Stelle mit „so eine(r) verständnisvolle(n) Fernsehmutter aus Beverly Hills 90210“. Sie meint mit Sicherheit Cindy Walsh, die Mutter der Zwillinge Brenda und Brendon Walsh aus der Serie, über die Anfang der 90er wirklich JEDER sprach. Beverly Hills 90210 war für mich (12) ein einziges Aufklärungs- bzw. Verklärungsprogramm über das Leben als Teenager. Nur noch ein paar Jahre, dann würde ich auch: aussehen wie Anfang 30, mich mit gefälschtem Ausweis, im eng anliegenden Cocktailkleid in einen Nachtclub schmuggeln, von meinen Freundinnen im Cabrio in die Schule kutschiert werden, muskulösen Jungs beim Surfen zusehen und mir in der Schulkantine „Sojasprossen“ bestellen, weil ich auf meine Linie achte. Klingt heute bescheuert, doch ich liebte diese Serie abgöttisch. Ich besaß das Fanbuch und die Romane von Mel Gilden, sogar die Panini-Sammelkarten. Erinnert ihr euch an das Beverly Hills Feeling? Schaut euch das Intro an! Nein, schaut euch am besten die ganze erste Staffel an! Ihr werdet es nicht bereuen. Allein schon die Mode ist es wert!!!

Und jetzt ihr! Gehört ihr zu den Landstilhaus-Kids oder haben eure Mütter bei Yves Rocher bestellt? Welche Parfums und Eau de Toilettes, die ich nicht erwähnt habe, habt ihr benutzt? Erzählt mit alles über eure Musikbeschaffungsmaßnahmen! Wie habt ihr von neuer Musik erfahren? Reichte das Taschengeld aus? Und zum Thema Beverly Hills: Brandon oder Dylan? Branda oder Kelly?

PS: Wer es noch nicht hat, kann hier mein Buch bestellen. Oder kauft es wie jeder normale Mensch im Buchladen eures Vertrauens. In ein paar Tagen geht es weiter mit Kapitel 3!

May 21, 2016

Betreutes Lesen – Kapitel 1

Wilkommen beim Betreuten Lesen zum 90s-Panorama-Roman Minigolf Paradiso. Was es genau damit auf sich hat, steht hier.

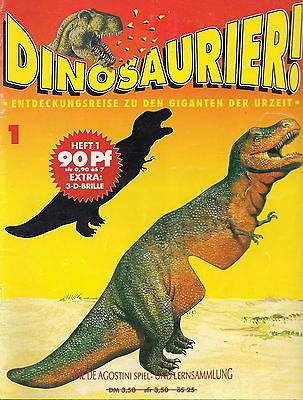

Die Protagonistin der Geschichte ist die 16-jährige Malina, die überzeugt ist, unsichtbar zu sein. Die Leute aus ihrer Klasse könnten sich ihren Namen nicht merken, doch die Namen ausgestorbener Dinosaurier wüssten sie noch im Schlaf! Was uns zum ersten Erinnerungsstop führt: DINO-WAHN!

Es begann 1993 mit einem bebenden Wasserglas.

Die Rede ist von Jurassic Park, dem Urwald-Schocker von Steven Spielberg. Im Kino war der Film erst ab 12 Jahren, was manchen unerschrockenen 11-jährigen nicht vom Besuch abhielt und erst recht nicht, auf dem Schulhof die Gore-Stellen zu spoilern. Für Zartbesaitete und kleinere Kinder gab es gottlob Alternativen. Etwa die hyperrealistische Disney-Serie Die Dinos, ein wöchentliches Ereignis für die ganze Familie. Das Machwerk schenkte unserer Generation mindestens zwei supernervige geflügelte Worte: „Bin dahaaaa! Wer nooohoooch?“ Und natürlich den Klassiker von Baby Dino: „Nicht die Mama!“

Bald wurde im Fernsehen für Dinosaurier!-Hefte geworben. Ausgabe 1 war ausgestattet mit einer 3D-Brille, mit der man die Dinos nackt sehen konnte. Ach nee, das war was anderes. Die in der Grundschule populäre Vorstellung, dass 3D-Brillen Nacktbrillen seien, hielt sich nicht so lange. Zurück zu unseren Urzeit-Freunden: Der Preis von 90 Pfennig war natürlich nur ein Köder. Ausgabe 2, wie alle folgenden Ausgaben, kostete bereits 4 Mark, was ziemlich viel Geld war für ein recht dünnes Heft, das sensationslüsterne Kinder mit den bekanntesten Fleisch- und Pflanzenfressern bekannt machte. Als Gimmick klebten in jedem Heft Plastik-Skelettteile mit Glow-in-the-Dark-Feauture, aus denen man sich nach dem Kauf viel zu vieler Hefte ein komplettes T-Rex-Skelett bauen konnte. Der krönende Abschluss der Serie waren zwei grüne Dino-Hartschalen, mit denen man das Skelett dann verkleiden konnte. Echt Leute, hättet ihr lieber für ein BMX-Rad gespart …

Doch der Aufstieg der Dinos kam vor ihrem Fall. Last time I checked, lagen sie im DDR-Freizeitpark „Plänterwald“ rum und weckten Sprengbegehrlichkeiten. :(

Malina liebt tote Dinge. Für Dinos hat sie jedenfalls mehr übrig als für das wilde Teenagerleben. Am letzten Schultag hängt sie auf dem Friedhof rum, während ihre Mitschüler den Ferienbeginn im Freibad „mit Arschbomben und Bum Bum“ feiern. Bum Bum-Eis, nach Art eines Kandis-Apfels mit einer frivol roten Kruste überzogen, barg einen Stiel mit Kaugummifüllung. Den Kaugummi musste man jedoch mühsam aus dem blauen Plastikhalm pulen. Der hatte zwar eine Perforation, aber 1) war der Kaugummi meist noch gefroren, als das Eis schon aufgezehrt war, und 2) klebte das Zeug an den Fingern, was natürlich im Freibad halb so tragisch war. Mit einer reinigenden Arschbombe ins Becken war das Problem gelöst. Und wo wir schon bei Eis sind… Erinnert sich noch jemand an diese whacke Werbung für die Novität Blizz?

In der Kleinstadt, meint Malina, seien Dönerläden so selten wie die weißen Tiger von Siegfried und Roy. Tatsächlich war der Döner für die 90s das, was der Thai-Imbiss für die Nuller Jahre war: ein Exote auf dem Weg zur Alltäglichkeit. In Grevenbroich, dem authentischen Ort meiner Jugend, gab es – wenn ich mich recht entsinne – nur Italiener und Griechen. In der zentralen Gyros-Verkauffstelle kaufte ich mir hin und wieder nach der Schule eine „türkische Pizza“. Die Worte Lahmacun und Dürüm waren gänzlich unbekannt. Anders als Siegfried und Roy – Modern Talking der Zauberszene -, die waren scheinbar ganz nah. Dem Phantasialand in Brühl bei Köln hatten die grinsenden Dompteure Anfang der 90er Jahre zwei weiße Tiger geschenkt und waren seither das schillernde Aushängeschild des Freizeitparks.

Als größter Michael Jackson Fan aller Zeiten (der ich zwischen 1987 und 1992 war) fiel ich aus allen Wolken, als ein mir zuvor nicht bekannter Song des King of Pop während dieses Zauberacts von Siegfried und Roy ertönte. Das müsst ihr euch anhören!

(Beachtenswertes Video auch unter dem Gender-Aspekt)

Malina erinnert sich an eine Zeit Anfang der 90er, als sie einen Jeansrock mit regenbogenfarbenem Lambada-Schriftzug trug. Sie führt den schlechten Geschmack auf ihre polnische Herkunft zurück, dabei war sie modisch in bester Gesellschaft. Mit allerlei Schwachsinn (Bärchen!) bedruckte Jeans waren richtig hip. Eine Zeit lang gesellten sich zu den bunten Aufdrucken auch kleine Klöppelelemente, bunte Strasssteine und Nieten hinzu. Problematisch wurde es erst, als die Mode ausgestanden war und von einem neuen Trend erlöst wurde: der Marken-Jeans. Für einen Teenager gab es praktisch keine Alternative zur Levis 501. Das Label an der Arschtasche hatte rot zu sein, der Preis lag bei ca. 160 Mark. Wer sich für die um 50 Mark günstigere Version mit dem orangefarbenen Label entschieden hatte, war uncool und verriet durch seine Ahnungslosigkeit, dass er die Statussteigerung, die mit der 501 einherging, nicht verdiente. Sicher, es gab auch noch andere Markenjeans. Wrangler zum Beispiel. Oder Lee. Aber diese Marken wurden mitunter von C&A geführt —> uncool hoch zwölf.

Auf einem Grabstein liegt ein abgebrochener Mercedes-Stern herum. Ich war niemals Zeuge, wie jemand einen abgebrochen hätte und kannte auch niemanden, der sich damit brüstete. Das stand jedoch im Missverhältnis zu der Anzahl der Leute, die einen abgebrochenen Mercedesstern an ihrem Army-Rucksack baumeln hatten. Dabei handelte es sich nicht nur um die klassischen Punks, sondern auch sogenannte „Skatepunks“. Neben dem Abbrechen von Mercedes-Sternen waren noch andere Formen des Vandalismus populär. Die richtig Harten zogen sich nachts die Kapuze über die Rübe und tigerten mit der Spraydose los. Meine Freunde und ich praktizierten mit Vorliebe das „Laternen austreten“. Natürlich nur auf Feldwegen, wo die Möglichkeit, erwischt zu werden, gleich null war, und natürlich nur nachts. Ich persönlich war Weltmeisterin im kunstvollen Bemalen von Tischen und Klotüren.

Letztes Thema dieses Beitrags: Die Kulturpraxis des Briefeschreibens. Malina hat nämlich eine ganz besondere Brieffreundschaft, über die ich hier nichts verraten möchte. In meiner eigenen Jugend gab es drei Sorten von Briefen: Die vermittelte Brieffreundschaft (über lange Entfernungen), die privaten Briefchen, die man einander in der Klasse zuschob und das Briefbuch zwischen besten Freundinnen.

Meine erste Brieffreundschaft war Susanne aus Burg auf Fehmarn. Susanne, wenn du das liest: beantworte endlich meine Freundschaftsanfrage auf Facebook! Susanne und ich lernten uns mit 10 über einen Brieffreunde-Vermittlungsdienst der Micky Maus kennen. Meistens teilten wir einander Zeugnisnoten mit (Sie so: „In Mathe habe ich eine 1, in Deutsch habe ich eine 1, in Englisch habe ich eine 1, in Musik habe ich eine 1, in Erdkunde eine 2…“ Und ich so: „In Mathe habe ich eine 5, in Deutsch habe ich eine 3, in Englisch habe eine 4, in Erdkunde eine 5…“) Normalerweise schlossen diese Berichte ab mit „… und jetzt weiß ich nicht mehr was ich schreiben soll. Ciao, *Phantasie-Name*. Dabei verdient das „Ciao“ eine genauere Betrachtung. Der untere Bogen des C wurde nämlich nach rechts so verlängert, dass er das ganze Wort schwungvoll unterstrich. Wenn der Punkt über dem i auch noch wie ein auf dem Kopf stehender Hundehaufen aussah („Herz“), war die Schlussfloskel perfekt. Und jetzt weiß ich nicht mehr was ich schreiben soll also sag ich einfach mal

Ciao, bis zum nächsten Mal!

Eure ~*Alessa*~

PS: Welches war eigentlich euer Lieblingsdinosaurier? Was für Eissorten gab es bei euch im Freibad? Ab wann gab es Döner in eurer Stadt? Möchtet ihr mir Fotos von euren geilsten Jeansoutfits schicken? Habt ihr schon mal einen Mercedes-Stern abgebrochen? (Mir könnt ihr’s ja sagen.)

May 18, 2016

Minigolf Paradiso – Das betreute Lesen zum Buch!

Hey, Chiquitas! Das geht raus an alle Laser-Ratten, die Crystal Pepsi aus Leonardo-Gläsern nuckeln! Ja, ihr! Die ersten Menschen im Cyberspace, Blümchen-Fans, Werbeflächen für DIESEL (Only the Brave!).

Mein zweiter Roman Minigolf Paradiso (bei Amazon jetzt schon erhältlich) ist eine Road Novel, die euch auf eine Zeitreise in die 1990er mitnimmt. Grund genug für eine neue Runde „Betreutes Lesen“!

Dabei handelt es sich um Begleitmaterial zum Buch; von mir kuratierte und kommentierte Fun Facts, die zwar nicht die literarische Diskussion, dafür aber hoffentlich den Lesespaß bereichern. Kapitel für Kapitel werden ausgewählte Themen und Motive aus dem Text herausgegriffen und näher beleuchtet. Ich hab das bei meinem ersten Buch schon ausprobiert und es war die perfekte Sause. Damals ging es um Polen in den 80er Jahren.

Nun also die 90er Jahre und zwar in Deutschland. Wer sich wehmütig an Walter Freiwald, Postleitzahlen-Rolf und Kleiner Feigling erinnert, ist hier genau richtig.

In den folgenden Blogeinträgen werde ich euch jeweils eine Auswahl aufgewärmter Erinnerungen kredenzen, in der Reihenfolge, wie sie im Buch vorkommen. Das Beste und Ärgste aus den 90s auf CD, LP und MC: Mucke, Mode, Fernsehen, Schule. Wer in den 90ern zwischen 10 und 20 Jahren alt war, wird hier nostalgisch beglückt, dass die Schwarte kracht.

Ich habe diese Zeiten selbst miterlebt. Dieser Ausschnitt aus meinem Originaltagebuch von 1996 drückt ganz nüchtern aus, wie ich heute zu dieser Dekade stehe:

Aber das tut nichts zur Sache. Diese Blog-Serie verklärt, idealisiert und badet in Nostalgie. Alle werden glücklich, Memories pur! Und weil die Erinnerung so lange lebt, wie sie geteilt wird, bitte ich alle mit entsprechendem Mitteilungsdrang, Spuren im Kommentarfeld zu hinterlassen. Am Samstag geht es los mit Bum Bum, Dinos und Siegfried & Roy. BLEIBT DRAN!

PS: Wer keinen Eintrag verpassen möchte, kann das „Betreute Lesen“ via Mail abonnieren (rechts oben).