Arys Aditya's Blog

November 7, 2014

Sine Qua Non

Yang belum sudah,

yang sudah, gagal.

Dalam kelopak mata

pecandu nafsu:

jilat api tak biasa.

Read More ->

August 10, 2012

Absurditas; Tentang Kota, Tentang Kita

Jika tubuh adalah sirkuit tempat ingatan-ingatan saling berlarian, maka nalar adalah hanya sebatas ‘yang seolah-olah’. Benjamin, yang pernah sengit berpolemik dengan Adorno soal banyak hal, mencuatkan sebuah teknik bertajuk historiografi fragmentaris. Dalam hal ini, secara singkat, dapat dipahami bahwa historiografi fragmentaris adalah sebentuk pedang yang bisa digunakan untuk menebas semak belukar—Ia menyebutnya ‘tradisi’—agar kita bisa memunguti remah-remah masa lalu yang sebelumnya menjadi bagian inheren dari diri. Tapi kemudian terpenggal dan tertinggal entah dimana(-mana).

Kalau tubuh melakukan hal yang sama berulang kali, mengabaikan haknya untuk beristirahat, seperti Sisipus yang diperkenalkan ulang oleh Camus, maka nalar, dengan kata ganti lain budi atau akal, akan memberontak. Nalar akan melakukan dilematisasi, melakoni kewajibannya. Ia, lalu mengambil jalan memutar demi membela 'manusia' yang hadir sebagai prasyarat adanya tubuh dan nalar.

Dualisasi macam ini memang sangat beresiko, lebih-lebih jika dicangkokkan secara anonim semisal pada kasus Sisipusnya Camus. Akan tetapi dualisasi semacam ini juga tak kelewat asing, oleh karenanya resikonya (pernah) tertanggungkan. Taruhlah Hobbes yang menggambarkan hidupnya Leviathan, seorang anonim lainnya yang dengan serius mengamati keseluruhan manusia, bahkan barangkali, lebih awas dibanding manusia-manusia sendiri.

*****

Read More ->

June 10, 2012

Mengonstruksi Anarki

Tahun 1992, setahun setelah Uni Soviet merayakan ulang tahun ke-74 sekaligus keruntuhannya, yang juga menandai selesainya Perang Dingin, muncul sebuah artikel yang juga menandai ‘berakhirnya’ sebuah episode paradigma di Ilmu Hubungan Internasional. Artikel itu berjudul 'Anarchy is What States Make of It' (selanjutnya AWSMI), atau yang jika diterjemahkan secara luwes berarti ‘Anarki adalah Ciptaan Negara’.

Artikel itu banyak menghajar pandangan-dunia Neorealis yang tersistematisasi dalam buku Kenneth Waltz, 'Theory of International Politics' (TIP). Secara singkat, Neorealis percaya bahwa struktur internasional menggerakkan negara-negara dalam bertindak. Struktur internasional ini menetapkan apa saja yang harus dan apa yang tak boleh dilakukan oleh negara sebagai unit-unit yang menjadi bagian dari sistem internasional.

Satu kalimat yang mungkin bisa merangkum kepercayaan Neorealis, seperti diungkapkan Waltz ialah, “Struktur mendefinisikan pengaturan, atau tata tindak-tanduk dari bagian-bagian sistem.”

Read More ->

January 12, 2012

Hantu, Astrofisika, Manusia, dan Batas ‘Segala Sesuatu’

Anda tentu paham hantu yang saya maksud. Hantu yang sering muncul di TV dengan sosok yang menyeramkan. Sekalipun yang ditampilkan TV itu belum tentu benar, setidaknya tayangan tersebut memunculkan proyeksi akan tampilan hantu.

Berbincang hantu tentu menarik. Anda dapat membayangkan apapun yang anda suka dan menganggapnya sebagai hantu. Bukan karena ia tidak ada, ia ada di dalam pikiran anda, tapi ia tidak dapat kita jerat lalu hadirkan ke teman anda. Tapi itu bukanlah hal yang penting atawa menarik. Yang menarik adalah kita kadang membicarakannya, bukan?

*****

Read More ->

December 24, 2011

Perang Teks dan Hamlet yang Malang

“Seluruh perempuan seharusnya dijahit!” teriak seorang pria yang memakai jas krem kecoklatan, sambil ia mendorong cukup keras perempuan yang ia teriaki, “Sebuah negara tanpa ibu.”

Sebelumnya, delapan orang berpakaian serba hitam dalam barisan perlahan menuju ke tengah. Empat orang, dua di masing-masing sisi, memanggul peti mati. Dua orang di depannya, dengan wajah dilapisi make-up, nampaknya sedang berduka. Sedang yang berjas itu, mengambil posisi agak tinggi.

Ia episentrum getar malam itu: Pangeran Hamlet.

Read More ->

November 11, 2011

Pergerakan Diskursus Seni Rupa

Waktu itu masih dekade1970-an dan awal 1980-an, dimana seni-modernisme perlahan mulai dibongkar aspek dogmatiknya. Arus dan gaya baru dalam berkesenian mulai bersuara. Peristiwa ini, lantas dikenal sebagai Gerakan Seni Rupa Baru (GSRB). Sebuah momentum dimana seni rupa Indonesia sekali lagi ramai oleh tingkah polah anak-anak muda.

Suatu hari di penghujung 1974, yang kemudian dikenal di dunia seni rupa sebagai ‘Desember hitam’ muncul nama-nama seperti Nanik Mirna, Harsono, Munni Adhi dalam pameran. Kemudian ditambahi saat Dewan Juri Pameran Besar Seni Lukis mensahkan karya-karya AD Pirous, Abas Alibasyah, Aming Prayitno, dll., untuk ikut berpameran.

Read More ->

Menyidik Ulang Dialog Hume dan Kant, atau Apakah? (1)

Read More ->

November 8, 2011

Naruto, Lingkaran Kebencian, dan Terorisme

Setelah membaca tinjauan singkat FB Hardiman di KOMPAS, 18 September 2011, atas buku Sejarah Teror yang ditulis Lawrence Wright, saya secara pribadi langsung tersentak. Dengan bernas, salah satu pemikir brilian yang dimiliki Indonesia ini menarik simpul isi buku tersebut, atau bahkan keseluruhan diskursus terorisme dengan satu kalimat kunci: “Sejarah teror tidak lebih daripada sejarah timbal balik yang menghasilkan rantai kekerasan.”

Pada titik ini saya langsung teringat dengan salah satu film serial animasi, Naruto Shippuden. Pada salah satu bagian cerita film yang rumit dan kompleks ini, si tokoh utama yang didiami monster paling buas, Naruto Uzumaki, menemukan lawan yang ternyata berguru pada gurunya juga. Si musuh ini bernama cukup aneh untuk ukuran film yang hampir seluruh nama tokohnya menggunakan kosakata Jepang, Pain.

Read More ->

September 19, 2011

Kau Memanggilku sebagai Konsekuensi

Adakah hujan yang lebih deras dibanding kehidupan?

Ia membawaku ke punggung lembah. Disini aku merasa tenang, sangat tenang. Di depan mataku lewat sungai kecil. Jalur sempit tak menghalangi lembut suara air mengalir di dalamnya. Aku tekuk kakiku, duduk. Ia tetap berdiri.

“Pilihanku untuk pergi bukan pilihan yang tidak kupikirkan,” ia menjawab pertanyaanku yang sempat beku tadi, “Belum pernah aku merasa selega waktu itu.” Aku tidak punya balasan untuk jawabannya itu.

Lalu ia duduk di sampingku.

Lembah ini letaknya tidak jauh dari hamparan sawah. Antara mereka hanya terpisah oleh gundukan setinggi beberapa kali tinggi tubuhku, dengan jalan setapak yang membelah. Kalau langit mendung, biasanya ada kabut yang mengerubung, diantara pohon-pohon tua yang nampaknya sedang memasang tanda berkabung.

“Aku lega bukan karena aku berhasil pergi, tapi karena aku berhasil mengatasi keraguan di benakku,” ia mengatur nafas yang sepertinya akan tergesa, “terlebih lagi, dengan pilihan itu aku menjadi bukan lagi aku yang dulu.”

Aku melempar pandang ke arah wajah di sebelahku, heran.

Tampaknya ia mengerti kalau aku punya pertanyaan,

“Karena sekali lagi aku mampu menerima diriku sebagaimana diriku, bukan bagaimana seharusnya diriku.”

Aku berpikir keras. Kami terdiam agak lama.

“Aku tidak pernah memahamimu dengan utuh,” giliranku mengatur nafas,

“Aku menangkap suasana kalimat-kalimatmu, tapi aku tidak menangkap prosesnya. Kau tahu aku paham benar kalau kita tidak bisa lepas dari pilihan-pilihan. Tiap soal selalu menyediakan jawaban, dan tiap jawaban selalu menyatakan soal lainnya.”

Ia mengarahkan pandang ke arahku, menatapku lekat, lalu mengarahkan lagi ke depan. Rautnya nampak gelisah.

Adakah kata-kataku yang tidak pada tempatnya? Ataukah kata-katanya yang bergerak miring?

Bibirnya bergerak, “Aku tidak menyangka yang kau pahami justru pembalikan dari maksudku. Tiap kita usai memilih, tersisa hanya konsekuensi yang membawa pada pilihan lain. Jalani atau tidak segala konsekuensi dari pilihanmu. Itupun seringkali tidak semuanya. Tapi yang paling penting, kita harus berupaya menjalaninya. Kau pasti tahu maksudku. Kau paham benar diriku.”

Sore datang dengan cantik. Bayangan kami semakin memanjang. Ia melindungiku dengan bayangannya dan aku melindungi pohon disampingku dengan bayanganku. Di depan kami ada sepasang lagi yang siap bertemu dan bergulung erat. Cahaya dan gelap. Mereka akan bercinta, kalau bukan berzina beberapa saat nanti.

Pemilik bayangan yang menumpuk tubuhku ini aku kenal sejak lama, sangat lama bahkan. Kami muncul dari kantong air yang sama. Bedanya ia beberapa tahun lebih dulu. Sejak lama pula aku tidak pernah mengenalnya dengan kuat. Ia mudah sekali mengacuhkan hal-hal yang malah aku anggap sangat penting. Kami lebih sering saling memunggungi daripada saling menatap.

“Konsekuensi-konsekuensi yang aku bicarakan dalam banyak hal biasa disebut akibat. Kau sudah tahu kalimatku selanjutnya,” ia menahan sejenak ucapannya, aku tetap diam, “tiap akibat muncul oleh sebab.”

“Kalau pilihan menyediakan konsekuensi, yang artinya memberikan pilihan turunan untuk dipilih, dan terus berulang, lalu kenapa kau mau repot-repot memilih?” aku mulai menemukan detak pembicaraan ini,

“Sedangkan untuk diri sendiri saja seringkali kita tidak bisa menghindar.”

“Perbedaannya terletak pada sejauh mana batas konsekuensinya kau letakkan,” ia memberi isyarat cukup tegas tentang keteguhannya.

“Itu ada di luar kendali alam sadar kita,” aku coba menolak kalimat terakhirnya, “Kalau kau tahu dimana letak batas terjauh konsekuensi yang kau lemparkan, itu sama halnya dengan dengan tidak memilih. Bayangkan kalau aku melemparkan konsekuensi suatu hal ke pilihan yang sama, maka aku melakukan hal yang sama dua kali dalam rentang waktu hampir berurutan.”

“Itu bodoh namanya,” ia menyahut, suaranya meninggi.

“Hanya sedikit orang yang melakukan itu, dan kau tahu sedikit orang itu siapa? Orang gila. Dan aku yakin kau belum sampai kesana.”

Aku diam, mencoba tetap tenang. Kupandangi terus bergiliran sungai di bawahku dan barisan genteng di depanku.

“Tidak ada yang dilahirkan dalam keadaan gila, ingat itu,” usai berkata, ia berdiri.

Aku berusaha keras untuk tenang, sambil meneruskan kalimatku tadi, “Apalagi jika datang dua situasi dengan dua pilihan di masing-masing situasinya, tapi kau harus bersamaan memilihnya. Bagaimana jika ternyata kedua konsekuensinya bertemu pada satu titik? Atau minimal memiliki kaitan?” aku masih tidak berani menatapnya, “Kalau kau tahu dimana batas konsekuensi pilihan-pilihanmu …”

“Sudahlah,” nadanya seolah ingin menerkamku, “Jangan anggap hidup kita yang paling berat. Jangan anggap seolah kau adalah manusia yang harus mengambil pilihan paling dilematis di permukaan dunia. Jangan pernah berpikir seperti itu!”

Ada apa dengannya. “Lantas kenapa nadamu meninggi? Kenapa kau marah?” aku tak sabar menanti ia menjawab.

Tapi justru kami berdiam diri cukup lama.

Seperti yang aku duga, dalam diam kami bersama-sama menyaksikan drama percintaan alam: awan dan cahaya bercumbu.

“Aku sadar kata-kataku tidak tepat benar, aku hanya mencoba meluruskan apa yang aku anggap bengkok dari pemahamanmu,” nadanya kembali datar seperti biasanya.

“Ya aku tahu. Sejak kau pergi dari rumah mas, aku selalu bertanya kenapa aku harus dilahirkan,” dan aku sudah menyiapkan kata-kata ini sejak awal perbincangan kami, “Dan kenapa aku diberi kehidupan hanya untuk bebas.”

“Maafkan aku. Dulu aku memanggilmu sebagai konsekuensi bagi hidupku. Saat ia melahirkanmu, aku tahu aku tidak akan pernah lagi menjalani hidup yang sama,” ia tetap memandang lurus ke depan, “Aku harus membiayai sekolahmu, mengurus kebutuhanmu, memberikan kebebasan yang dulu milikku padamu. Aku sungguh minta maaf.”

Aku tak menyangka ia menyebutkan hal itu.

“Baiklah, kalau demikian, ambil saja hidupmu yang dulu. Silahkan. Aku yang akan mengambil keterpenjaraanku sekarang.” Aku tinggikan suaraku.

“Tak perlu, aku tak mau. Aku terlanjur menyatu dengan penjara itu.” Ia menimpali dengan suara yang sama tingginya, “Jalani saja hidupmu.”

Kami lalu mendiamkan masing-masing lagi. Ingin rasanya aku muntahkan gelisahku, tapi aku tahu ia tak akan peduli. Kami berdua sama-sama dilahirkan egois. Dituntut untuk peduli hanya pada hidup kami masing-masing. Kalau ada yang mengikat kami, mungkin itu hanya hukum kausalitas. Lebih tepatnya, aku adalah akibat dari apa yang pernah ia lakukan dulu dengan ibu. Sekarang aku cuma ingin memandanginya lebih lama. Terima kasih kebebasan karena ia lah yang mengijinkanku untuk mengutuknya setiap hari. Sampai hari ini, hari kematian ibu.[]

June 29, 2011

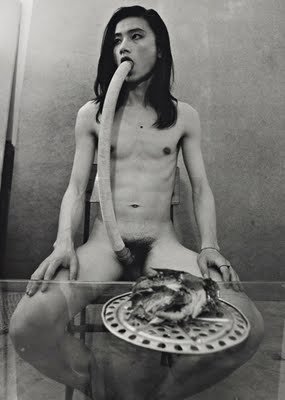

Melampaui Memori Kolektif tentang Kuasa: Makan Kelaminmu

(Tinjauan singkat atas performance-art Fen-Ma Liuming’s Lunch (1994) oleh Ma Liuming)

Sebuah pemaknaan baru atas kelamin: makan siang. Adalah perlawanan pada otoritarianisme, pada rejim kuasa, yang terlembaga dan yang menyebar. Saya tak pernah membayangkan seniman lain beraksi atau memproduksi karya sedalam struktur instingtif tersebut. bagaimana kelamin –alat reproduksi, alat pembuangan kotoran, sekaligus alat pemujaan pada ritual-ritual—menjadi menu utama makan siang.

Cina, yang kita tahu bersama sebagai negara dengan power raksasa ‘memberikan ijin’ tampilnya Ma Liuming, dengan perlawanan sedahsyat itu. Hei, apa lagi perlawanan yang begitu tajam, yaitu pemujaan-pada-yang-purba? Sekaligus menggunakannya sebagai perangkat untuk melawan aparatus negara? Juga yang begitu maskulin? Makanlah.

Ma Liuming dengan elegan menampilkannya. Ada mata nanar menatap kejauhan, seolah menolak segala jenis kejijikan (ini ditunjukkan dengan tetap ‘memakan’ kelaminnya). Sepotong daging matang siap makan dibiarkannya tenang di meja. Sama sekali tidak disentuh. Karya ini –Lunch– adalah sebentuk perlawanan ‘purba’pada kuasa yang juga purba. Namun apa yang dilawan terus-menerus berhasil memanipulasi dirinya, menjadi modern, oleh karenanya rasional.

Lunch adalah demonstrasi tubuh yang subversif. Tubuh yang melampaui memori kolektif tentang ketenteraman, tentang stabilitas norma-norma, tentang kenormalan-awam: tentang kuasa. Ditambah pada kealpaan (kalau bukan penolakan) pada daging goreng garing di hadapannya tersebut, melebarkan perlawanannya pada subyek lain yang berkuasa: teknologi.

Pada titik ini, saya teringat salah satu petikan dari esai F. Budi Hardiman, Massa dan Teror (2001), “keberanian apa yang lebih hebat selain perlawanan pada yang maha kuasa?”[]