مجلة الحداثة's Blog: مجلة الحداثة - Al Hadatha Journal - Posts Tagged "alhadatha"

الافتتاحية: الكلمة في الأدب الوجيز : خلخلة الثابت والذوات المتعددة

الكلمة في الأدب الوجيزالافتتاحية: الكلمة في الأدب الوجيز خلخلة الثابت والذوات المتعددة كامل فرحان صالحمجلة الحداثة - عدد 205 / 206- شتاء 2020

الكلمة في الأدب الوجيزالافتتاحية: الكلمة في الأدب الوجيز خلخلة الثابت والذوات المتعددة كامل فرحان صالحمجلة الحداثة - عدد 205 / 206- شتاء 2020لم يعد خافيًا على المهتمين بالشأن الإبداعي الأدبي شعرًا ونثرًا، إدراك وقع فضاءات الكلمة وعوالمها في سياقاتها عبر خروجها على غير تفسير ومعنى، وكأن الكلمة تصبح نافذة تطل على مساحات رحبة من العلاقات والدلالات والمستويات...، فتبدو في حروفها القليلة المتصلة، قادرة على أخذ متلقيها، إلى حيث يريد في لاوعيه، وما يختزنه من ثقافة، وما عاشه من تجارب.

وإن كان ثمة اهتمام تاريخي بـ"الكلمة"، وتركيز أساسي عليها في عمر الحضارات، كونها المفتاح لأبواب التحولات الكبرى، فإن توظيفها اليوم، ضمن ما بات يُعرف باسم "الأدب الوجيز" يأتي في هذا السياق، إذ إن "الكلمة" لم تعد أيقونة هذا النوع الأدبي فحسب، بل هي "ماء النص" الذي يعكس ما تمور به روح المبدع والمتلقي، فيحمّلها كل منهما، مخزونه المعرفي، وانفعالاته الإنسانية الممتدة منذ خلق آدم من طين إلى

لا يمكن للكلمة في الأدب الوجيز أن تكون، إلا في انزياحها عن معناها لتنحو منحى الدلالات/الحالات المتعددة، إذ يمكن للكلمة الواحدة أن تحمل قارئها إلى حالة من النور، وحالة أخرى من العتمة، حالة من القلق وحالة من الاستقرار، حالة من العشق وأخرى من الكره...، وهكذا هي في توليد مستمر للدلالات مع حالة كل قارئ. أما إن استقرت وثبتت، فقد انتهى ارتباطها بالأدب الوجيز عبر نوعيه: شعر الومضة، والقصة القصيرة جدًا.

لقد أُلزمت الكلمة في التراث الثقافي العالمي عمومًا، والعربي عمومًا، أن ترفق معها في النصّ، "قبيلة" من كلمات أخرى تشير غالبًا إلى المعنى نفسه، والدلالة نفسها، ما أرهق النصّ الإبداعي، بحمولات إضافية كان يمكن التخفيف منها، أو حذفها، وقد باتت الكلمة تكون، لمجرد أنها كلمة، أي كونها جسدًا من دون روح؛ وقد يلحظ القارئ المتابع حضور هذه المشهد المزدحم بالكلمات في مئات النصوص السردية والشعرية القديمة، وإلى يومنا هذا.

لقد أُلزمت الكلمة في التراث الثقافي العالمي عمومًا، والعربي عمومًا، أن ترفق معها في النصّ، "قبيلة" من كلمات أخرى تشير غالبًا إلى المعنى نفسه، والدلالة نفسها، ما أرهق النصّ الإبداعي، بحمولات إضافية كان يمكن التخفيف منها، أو حذفها، وقد باتت الكلمة تكون، لمجرد أنها كلمة، أي كونها جسدًا من دون روح؛ وقد يلحظ القارئ المتابع حضور هذه المشهد المزدحم بالكلمات في مئات النصوص السردية والشعرية القديمة، وإلى يومنا هذا.يجيء الأدب الوجيز ليعيد نفخ الروح/الأرواح في الكلمة بدايةً، ومن ثمّ النصّ، فيدخل المبدع في لعبة السعي الحثيث إلى "الترشيق" بكلمة فاعلة وقادرة على أن ترفع في ذاتها وبذاتها غير معناها المباشر إلى معانٍ كثيرة، وأصبح عليه أن يعي في لاوعيه لحظة الكتابة، أن الكلمة في الأدب الوجيز، تتخذ عبر سياقها، حالات من الكشف اللانهائي، وإذ يخال "هو" بوصفه المرسِل أو "القارئ/المتلقي" بوصفه المرسَل إليه، أنهما يدنوان من رفع الحجاب عن المعنى، يجدان أنهما أمام حجاب آخر، في سفر ممتع يتخلله امتحان مستمر لقدرتهما على التخيل، والتفكّر، والفهم، والحفر/الغوص عميقًا في حقل الدلالات، والدوائر اللامتناهية....

يمكن القول إن فاعلية الكلمة في الأدب الوجيز، ترفض الانصياع إلى:

- المستوى الفلسفي، كونها لا ترضخ لترويض الأذهان على "التنسيق المنطقي، والعرض التعليلي، وصياغة المحصّلات بأسلوب واضح ومقنع".

- والمستوى المعجمي، كونها ليست "لفظة تدل على معنى في ذاتها (الفعل والاسم)، أو باتصالها بسواها (الحرف)".

- والمستوى الصوفي، كونها ترفض أن تكنّى عن كل واحدة من الماهيات والأعيان والحقائق والموجودات، أي عن كل متعيّن. كذلك ترفض أن تختص بـ"الكلمة المعنوية" لكل ما هو معقولات من الماهيات والحقائق والأعيان، وبـ"الكلمة الوجودية" لكل ما هو غيبي وخارجي، وبـ"الكلمة التامة" للمجرّدات المفارقات.

- (....)

إن شعار فاعلية الكلمة في هذا الأدب، هو التمرد، والتذبذب، والتغيّر باستمرار، فترفض الكلمة التنسيق وإن ترضخ للسياق، وترفض الهوية الأحادية، وإن تتغنّى بذاتيات كثيرة، وترفض التعيين المعنوي والوجودي والتام، وإن كانت تمارس ذلك، لكن وفاق تجلياتها الخارجة على كل ماهية وارتباط نهائي. وإن بدا أن معنى الكلمة يشابه الكائن الحيّ في ولادته ونموه وهرمه، إلا أنه يأبى أن يستسلم أو يموت، بل إنه في عودته إلى "التراب"، هو يمارس فعل ولادات بأرواح جديدة.

صحيح أن لكل كلمة عنصرين: صوت ومعنى، لكن يبدو من المفيد التأكيد أنه إذا كان عامل الصوت يرتبط بجرس ما عند التلفظ بحروف الكلمة، فإن العامل المتغير هنا، وهو ما يمكن القول إنه يساهم بكسر المفهوم التقليدي لهذه المقاربة، هو رحلة هذه الحروف وقد صارت كلمة محددة بدايةً، ثمّ وصولها إلى الأذن، ثمّ إلى الدماغ، أي عند تحولها إلى معنى يدلّ عليها، فالعامل المتغير هنا، هو التشظّي الذي يحدث في المرحلة الأخيرة؛ فدلالة المعنى الإبداعي في الدماغ والمساهمة الفاعلة للمشاعر الذاتية في لحظة التلقي، لم يعد في الإمكان، أن تُحصر في اتجاه أحادي، بل يمكن القول إن الكلمة "ومعانيها" أصبحت قادرة على الاتساع والتعدد والتشظي في أبعاد متنوعة ومختلفة، كلما كان المخزون المعرفي والثقافي للدماغ، والمخزون الشعوري للذات، غنيًّا.

في الخلاصة، لا يمكن الجزم أن الأدب الوجيز وفاعلية الكلمة فيه، هو وليد هذا العصر فحسب، بل يمكن للمتابع أن يتلمس سماته في غير عصر من العصور السابقة أيضًا. لكن ما قد بدا جليًّا أن هذا الأدب بدأ يتخذ مسارًا فاعلاً في الثورة الرقمية، ويمكن القول بثقة: إنه روح هذه الثورة عبر تجلياتها المتعلقة خصوصًا بالتعبير عن الذات/الفرد وتواصله مع الذوات/الأفراد الآخرين، وإن بدا أن هناك مزاحمة جديّة للكلمة من قبل عناصر أخرى في هذا العالم الرقمي، وقد يحتاج الحديث عنها إلى دراسات أخرى، ليس هنا مجالها.

**** أستاذ في الجامعة اللبنانية

مراجعات : مخيمر والحب

سامي السهممجلة الحداثة - عدد 207 / 208 - ربيع 2020- نبذة عن البحث:

سامي السهممجلة الحداثة - عدد 207 / 208 - ربيع 2020- نبذة عن البحث:صلاح مخيمر (1922 – 1988): عالم نفسي مصري، من مواليد قرية سهرانة في محافظة المنيا (مصر). شغل منصب أستاذ الصحة النفسية في جامعة عين شمس. حاز شهادة البكالوريا 1939، والتحق بالكلية الحربية، وتخرج ضابطًا 1942. أُصيب في الحرب العالمية الثانية بفقد بصره، ومقدمة ذراعه اليسرى مع إصابات في مناطق مختلفة من جسمه. ظل تحت العلاج لمدة عامين، ومكّنته إرادة الحياة من تجاوز محنته والتغلب على آثار الإصابات. عاد إلى الجامعة لدراسة علم النفس الذي كان قسمًا مشتركًا مع الفلسفة، في جامعة القاهرة (الآن). حصل على الليسانس 1949، ثم صدر الأمر الملكي بإيفاده إلى بعثة للحصول على الدكتوراه، فاختار السوربون التي تعلم فيها أستاذه يوسف مراد. سافر في يناير (كانون الثاني) 1950، وحاز الدكتوراه 1957، وعاد ليعمل في تدريس الصحة النفسية في كلية التربية - جامعة عين شمس، وظلّ بها أستاذا ومشرفًا على الرسائل العلمية للكثير من الباحثين، إلى جانب نشاطه العلمي في البحث والتأليف والترجمة، مما أثرى المكتبة العربية ببحوثه الرائدة في فهمه الخاص للصحة النفسية من منظور فرويدي، وذلك حتى وفاته الأربعاء 3 فبراير (شباط) 1988.

مجلة الحداثةالتنوّع اللغوي في الترجمة دراسة لترجمة اللهجة العامية المصرية إلى الإنكليزية في مجموعة "أرخص ليالي" ليوسف إدريس

التنوّع اللغوي في الترجمةدراسة لترجمة اللهجة العامية المصرية إلى الإنكليزية في مجموعة "أرخص ليالي" ليوسف إدريس

التنوّع اللغوي في الترجمةدراسة لترجمة اللهجة العامية المصرية إلى الإنكليزية في مجموعة "أرخص ليالي" ليوسف إدريس ريم محمد عصمت اليوسف *

الحداثة - صيف 2020 - عدد 209/ 210نبذة عن البحث:

تُعدّ مجموعة القصص القصيرة "أرخص ليالي" من أكثر أعمال الكاتب المصري يوسف إدريس (1927–1991) شهرة. وتعدّ المجموعة أول أعماله القصصية، فقد صدرت في العام 1954، وقدّمها حينذاك الأديب طه حسين (1889–1973) الذي أشاد بإدريس معتبرًا إياه "من هؤلاء الشباب الذين تعقد بهم الآمال وتناط بهم الأماني ليضيفوا إلى رقي مصر رقيًا وإلى ازدهار الحياة العقلية فيها ازدهارًا" (يوسف، 2017، ص. 44).

تبرز المجموعة خصائص القصة القصيرة، حيث إنّ أحداثها تدور في قرية ريفية صغيرة، وشخصياتها من الفلاحين الفقراء المصريين، كما أنها تزخر بوصف حالة الفقر والجهل، وأسلوبها يمزج اللغة العربية الفصحى مع لهجة عامية مصرية.

الأدب الوجيز : المكوّنات الستة والسمات الثلاث (إطار نظري في النوع الأدبي)

♦ كامل فرحان صالح *

♦ كامل فرحان صالح *الحداثة - صيف 2020 - عدد 209/ 210 al hadatha journal

نبذة عن البحث:

يهدف هذا البحث إلى محاولة وضع إطار نظري للعناصر المكوّنة لنصّ الأدب الوجيز، وأبرزها: توهج الشعور، والصدق، والعمق، والمتعة (المفارقة والدهشة)، واللغة (التكثيف – الاستشراف...)، والشكل، فضلا عن مؤثرات أخرى تشكل في مجموعها سمات أساسية ليكون العمل أدبيًّا، ثم يسعى البحث إلى مقاربة السمات الثلاث الأبرز في كتابة هذا الأدب عمومًا، والومضة خصوصًا، وهي: الكلمة، ودائرة التشظي، والرؤيا.

وإذا أمكن للبحث أن يضع مكوّنات وسمات يمكن أن تعدّ منطلقات لتشكيل مدخل لمفهوم الأدب الوجيز بعد ترسيخه مصطلحًا أدبيًّا، فإنه يبدو من المفيد التأكيد بدايةً، أن مقاربة هذه السمات والمكونات، هي هنا غير مستقرة، أي من الممكن أن يصار إلى إعادة تقديمها في سياق مفهومي جديد، ويجوز لهذا الجديد، أن يرتكز على ما قد يرد هنا، ويستفيد منه، لكنه من المؤكد أنه لن يكون نهائيًا، وتامًا، كما الحال في هذا البحث.

* شاعر وروائي، وناقد وأستاذ دكتور في الجامعة اللبنانية

نهضة الأدب العربي النثري: لبنانية أم مصرية ؟

♦ كامل فرحان صالح *مجلة الحداثة - al hadatha journal - خريف 2020، ع 211/ 212نبذة عن البحث

♦ كامل فرحان صالح *مجلة الحداثة - al hadatha journal - خريف 2020، ع 211/ 212نبذة عن البحثقاد خروج المجتمع العربي وأدبه ولغته من مستنقع التخلف والانحطاط والغرق في المحسنات اللفظية والخلط بين العامية والفصحى في الكتابة، مجموعة من الشخصيات الأدبية والفكرية والسياسية والدينية بدءًا من القرن الثامن عشر، وقد ساهم التلاقح الحضاري والفكري والثقافي بين العرب والغرب، إلى المضي قدمًا في بلورة مشاريع نهضوية عربية تجلّت على غير مستوى. لكن، يلحظ أن آراء مؤرخي الأدب العربي الحديث، تتباين في مسألة تحديد بدايات التحول في اللغة الأدبية، وخروجها من الوهن الذي سيطر عليها؛ ففيما يرى المؤرخ الأدبي المصري شوقي ضيف (1910 – 2005) أن نهضة النثر الأدبي العربي بدأت في مصر في القرن التاسع عشر، وتحديدًا منذ أرسلت البعوث إلى أوروبا[i]، ثمة من يرى أن طلائع التحول في الأدب العربي ظهرت على أيدي الأدباء اللبنانيين الذين لم تكن لهم أية صلة بما حدث في مصر إثر الحملة الفرنسية (1798 – 1801)، فالنثر العربيّ – بحسب هذا التوجه - لم يندثر تمامًا تحت وطأة التصنع والتقليد والتعقيد، بل كان هناك مَنْ يكتب بالنثر المرسل، بل وينادي بالتجديد، ويندد بالكتابة المصنوعة، فالكتّاب اللبنانيون هم الذين نهضوا بالنثر، قبل المصريين، وقبل حملة نابليون بسنوات.

* أستاذ في الجامعة اللبنانيةالصورة الشعرية والانزياح الدلالي في ديوان "خذ ساقيك إلى النبع" لكامل صالح

[image error]

♦ د. رائدة علي أحمد عاصي *

[image error]

♦ د. رائدة علي أحمد عاصي *مجلة الحداثة - al hadatha journal - خريف 2020، ع 211/ 212

ملخص البحث:يعالج هذا البحث الصورة الشعرية والانزياح الدلالي في شعر الشاعر اللبناني كامل فرحان صالح، والصورة الشعرية تدرك بالحسّ الجمالي، الذي يُعدّ المعيار الذي نقيسها به. وقد شكّل الشعر النموذج اللغوي الأرقى، لأنّه جوهر الإبداع والشعرية. والشعرية تركّز على أثر المقومات البلاغية، من تشبيه، واستعارة، وكناية، ورمز، وأسطورة، وانزياح دلالي، وإضافي، وتركيبي، وتعالج أدبية النص، التي تعني الانزياح، وخرق لمعيار اللغة المعهود. وبعد دراسة المقومات البلاغية في ديوان "خذ ساقيك إلى النبع" تبيّن أن اللغة الشعرية عند صالح تجّلت في الصور الجمالية، التي اتخذها معيارًا لذوقه الفنّي، وثقافته العميقة، وتجربته الواسعة، ولغته الإبداعية الخلاقة التي ابتكرها لنفسه، وميّزت أسلوبه، وهويته الأدبية عن سائر أترابه. كما عرف الشاعر كيف يوظّف لغته الشعرية، ويؤكّد تعدّد وظيفتها الجمالية، وتشظّي دلالاتها، ويحفّز المتلقي على الغوص في دلالة المعنى، فيشعر باللذة الفنية، حين يكشف الحجاب عن الدلالة الغامضة، التي شعّت جمالية خاصة، ولم تدخل مدخل التعمية والغرابة والابهام.

الكلمات المفتاحية: الصورة، الشعرية، الانزياح، الحس الجمالي، اللغة الشعرية

***Résumé de la recherchéCette recherche ou etude dans la poésie du Dr. kamel saleh porte sur l`image poétique et sur l`induction sémantique. Elle précise que l`image poétique s`impose par le sens esthétique qui la valorise. Sur le plan linguistique, la poésie est la forme la plus sophistiquée, parce qu`elle est l`essence de la créativité (poétique). Sans oublier que la poésie puise sans en abuser de la rhétorique, comme la métaphore, la conjecture, le symbolisme, le mythe, la relégation sémantique, les addendas, la synthèse et pour donner une orientation littéraire du texte, ce qui signifie la désynchronisation et un relatife non-respect des règles. Apres avoir étudié les éléments rhétoriques dans le receil, prends vos jambes á la source” ou “promene tes jambe vers la source” il est devenu Clair que la poésie de Kamel Saleh a été révélée dans les images esthétiques. Il les a adoptées comme une norme et en a ivesti toute sa sensibilité artistique, sa profonde culture, sa large expérience, son langage créatife qui caractérisent son style et le distinguent comme une identité littéraire proper. Le poéte a su utiliser son langage poétique sans négliger la fonction esthétique. Sans doute souhaitait-il motiver son lectur á plonger dans la recherche de sens, et á partager le plaisir artistique dans le texte. Quand la levée du voile révèle la beauté mystérieuse qui n`est pas l`ambiguïté et le sens pluriel qui n`est pas le non-sens. Mots clés: Image, poétique, émulsion, sens esthétique, langage poétique* باحثة وناقدة أكاديمية - دكتورة في كلية الآداب والعلوم الإنسانية - الجامعة اللبنانية.

تحديات التعلّم من بعد مُقاربة لاثني عشر بحثًا عربيًّا في "مخاطر الإدمان على الإنترنت" - دراسة وصفيّة – تحليليّة

♦ سناء سامي شبّاني *

♦ سناء سامي شبّاني * - المُلخّص: تسعى الدراسة إلى البحث بأثر التعلّم من بُعُد عبر استخدام الإنترنت، كإجراء يمنع إمكانية العدوى من الوباء الجائحة "كوفيد-19" (COVID-19)، على مستوى إدمان الإنترنت؛ فتعالج من خلال استخدام المنهج الوصفي التحليلي، 12 بحثًا نُشر في البلاد العربية حول إدمان الإنترنت. وتهدف الدراسة من ذلك، إلى البحث عن العوامل والظروف وتحليل المؤثّر من هذه الأبحاث الذي يقود المراهقين إلى هذا الإدمان، وبالتالي البحث عن العلاقة بين التعليم من بُعُد وإدمان الإنترنت لدى التلاميذ.

وقد أظهرت النتائج أنه لا وجود لعلاقة مُباشرة بين الانشغال بالإنترنت الطويل للدرس وحصول إدمان الإنترنت، والتالي انتفاء عامل الوقت. قد يُسهم وجود الإنترنت للانشغال به لدرجة الإدمان عند تضافر عوامل مُتعدّدة وتتضمّن العوامل الأسرية، والحاجات إلى الإشباعات العاطفية عند غياب الفرص الواقعية، وعدم كفاية المهارات كمهارة التواصل الاجتماعي. وأشارت بعض هذه الدراسات، إلى أن إدمان الإنترنت سبب ونتيجة للاضطرابات النفسية، في وقت واحد.

- الكلمات المفاتيح: إدمان الإنترنت، التعلّم عن بُعد، كوفيد-19، الأطفال والمراهقون، دراسة تحليلية

* تُعدّ أطروحة دكتوراه في العلوم التربوية - جامعة القديس يوسف، بيروت.

الحداثة - 213/214 – شتاء 2021 AL- HADATHA - Winter

بين الموت والجنون - قصّة "مات أبي مرّتين" لـ مطانيوس قيصر ناعسي أنموذجًا - دراسة موضوعاتيّة

♦ د. ريتّا يوسف حدّاد *

♦ د. ريتّا يوسف حدّاد *- نبذة عن البحث:

القصّة فنٌّ سرديّ يعبّر عن تحوّلاتٍ اجتماعيّة، ويضيء على ذاتٍ معيّنة وذواتٍ معنيّة، في تفاعلها مع المحيط، وتبرز هنا أهمّيّة الكاتب المبدع في القبض على اللحظات الزّمنيّة، وتكثيف الأحداث باقتصاد لغويّ.هذه القصّة "مات أبي مرّتين"** لـ مطانيوس قيصر ناعسي ***، ترجمة لمعاناة ذاتيّه عاشها الكاتب، فلخّص عمرًا في سطور، ما يعني أنّه من نوع السّيرة الذّاتية، فالأحداث مسّته بشكل مباشر.والأسلوب المعتمد في هذه القصّة أسلوب القهقرى؛ فقد بدأت من الحادثة الأخيرة: موت الأب وبعدها عاد السّرد إلى الماضي، إلى أحداث حصلت قبل الموت بدءًا بأخبار النّاس عمّا حصل مع الأب من أحداث، عن سبب جنونه، وأثره الصّعب على العائلة، واصطحاب الكاتب لوالده إلى العيادات الطّبّيّة، بعد مرضه الجسديّ في أواخر عمره، فالرّثاء والدّعاء. والسّرد ذاتيّ والرّاوي الكاتب عينه، وبطل القصّة الحقيقيّ.وقد يخدم المنهج الموضوعاتيّ هذه الدّراسة، لتشعّب قضاياها المطروحة، فيمدّنا بإضاءات فلسفيّة وجوديّة ونفسيّة واجتماعيّة ودينيّة. تطرح قصّة "مات أبي مرّتين" لمطانيوس ناعسي إشكاليّةً فلسفيّة، إذ يعني بالموت الأوّل فقدان العقل وبقاء الرّوح في الجسد، ويشير إلى فقدان الرّوح في الموت الثاني. الأوّل جعل والده كائنًا لا دور له في الحياة سوى الأكل والشّرب ومعاقرة الأدوية والنّوم، والثّاني سلب الإنسان وجوده الدّنيويّ ليلفظ أنفاسه الأخيرة ويغادر عالم الأحياء. فهل فقدان العقل موت، ما يعني أنّ العقل موازٍ للرّوح؟ وما تداعيات الجنون على العائلة المكوّنة من شخصيّات القصّة؟ وكيف نظر المجتمع إلى الحالة المستجدّة؟ وهل الموت على مرحلتين يقسم آلام الفقد جزأين ويخفّف وطأة قسوته إن حصل في مرّة واحدة؟ وأين وقعت هذه القصّة ومتى؟ وما وقع الإيمان المسيحيّ على الكاتب؟وإن أردنا الغوص أعمق، نطرح الجدليّة المنطقيّة الآتية: مع تسليمنا بأنّ الفكرة المعالجة جديدة وقلّما تشكّل فكرة رئيسة يدور حولها الخطاب، أليس كلّ إنسان معرّضًا، وبنسب متفاوتة، لأن يكون مجنونًا أو ابن مجنون أو زوج مجنون؟ إذًا يستحقّ هذا الموضوع أن نوليه اهتمامًا فلسفيًّا خاصًّا. قد لا نستطيع تحديد الاتّجاه الّذي سنسير فيه إن وصلنا إلى تلك الحال، ولكن قد تنفع دراسة الوضع، والتعرّف إليه عن كثب، وتقليب وجهات النّظر الّتي قد تلقي رذاذًا من الضّوء على ريبة النّفوس، وقد تحمل إفادة لآخرين غرباء، أو لمقرّبين، أو ربّما لذواتنا. فالمعرفة نقيض الجهل، والمعرفة نور والجهل ظلمة.

* محاضرة ومشرفة في الجامعة اللبنانيّة، كلّيّة الآداب والعلوم الإنسانيّة.

** مطانيوس قيصر ناعسي، "مات أبي مرّتين"، خواطر، ط1، alphapress، 2017، (توزيع منشورات جمعية تجاوز - بيروت)، من ص 5 إلى ص 19.

*** مطانيوس قيصر ناعسي: كاتب وناقد، ولد في "عين يعقوب" شمال لبنان، يعدّ أطروحةً لنيل شهادة الدكتوراه في اللغة العربيّة وآدابها، له في الرّواية: "حرفٌ زائد" و"نصفي الآخر"، وفي الأقاصيص: "طوجو" و"حمار أعمال" و"جواز مرور"، وفي الخواطر: "أشعُرُ" و"مات أبي مرّتين"، وفي الشعر: "ضيعانك يا بلادي فينا"، وفي العلم "ونسبح" وسواها. إضافةً إلى مقالاتٍ صحافيّةٍ عديدة.

الحداثة - 213/214 – شتاء 2021 AL- HADATHA - Winter

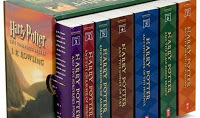

الأسماء في الأدب الخيالي وإشكالية ترجمتها سلسلة قصص "هاري بوتر" نموذجًا

♦ ميراي فريد الخوري *

- نبذة عن البحث:

تعدّ سلسلة قصص "هاري بوتر" (Harry Potter) للمؤلّفة الإنكليزية الأصل جي. كي. رولينغ (JK.Rowling/ 1965) من بين أكثر الروايات الأدبية الفنتازية شهرة ومبيعًا حول العالم، إذ تُرجمت إلى أكثر من سبعين لغة ومن بينها العربية. صدرت أجزاء هذه السلسة السبعة بين العام 1997 والعام 2007، وكان كلّ جزء منها يتفوّق على ما سبقه، بغناه بعناصر الرواية الفنتازية التي تعمّها أجواء السحر الممزوج بالواقع، في حبكة لا تخلو من التشويق الذي تتخلّله لحظات من الرعب وأخرى من التسلية والترفيه. وقد تلقّت المؤلفّة العديد من الجوائز من جامعات مختلفة نظير جامعة "هارفرد" و"أيدننبرغ"، نظرًا إلى القيمة الأدبية التي تميّزت بها السلسلة ولتشجيعها فئة الشباب على قراءة الأدب الفنتازي في عصر أصبحت قراءة الكتب الأدبية فيه، أمرًا نادر الحصول.تتوزّع شخصيّات هذه الرواية على الأشخاص الحقيقيين والمخلوقات العجيبة والأشباح، وقد جالت الكاتبة على ميادين الأدب والميثولوجيا والتاريخ وعلوم الفلك، لتستعير منها أسماءً تعطيها لكلّ واحدة من شخصياتها، لتعرّف القارئ من خلالها إلى طباع هذه الشخصية أو شكلها أو هويتها. ولذلك، تشكّل الأسماء سمة خاصة في هذه السلسة الأدبية الفنتازية وعنصرًا لا بدّ من التوقّف عنده لما تحمله من شحنات دلالية وسيميائية ورمزية وصوتية متجذّرة في اللّغة المصدر(Fernandes, 2006, p. 46). وتسهل مهمّة القارئ الأصلي في فكّ رموز الاسم والكشف عن النيّة الكامنة خلفه، بالمقارنة مع المهمّة الملقاة على عاتق المترجم، إذ يواجه هذا الأخير معضلة حقيقية تنبع من جدلية قديمة جديدة حول (عدم) قابلية ترجمة الأسماء (Nord C. , 2003)، فنجده عالقًا بين مطرقة ترجمة هذه الأسماء وتطويعها بما يتناسب مع الثقافة واللغة الهدف وسندان المحافظة عليها كما هي، علّه بذلك يحفظ بأمانة، مزايا النصّ الأصلي وغرابته.يدفع بنا كلّ ما سبق، إلى طرح إشكاليتنا التي تتمحور حول كيفية ترجمة الأسماء في سلسة "هاري بوتر" إلى الّلغة العربية التي تفصلها مسافة لغوية وثقافية كبرى عن نظيرتها الإنكليزية؟ وهو سؤال يجرّ آخر حول اختيار الإستراتيجية الأنسب في ترجمة الأسماء في أدب الفنتازيا.***

* تعدّ أطروحة دكتوراه في الترجمة وعلوم اللغة والتواصل – المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية في الجامعة اللبنانية.

"فن العيش الحكيم" لشوبنهاور: التجربة هي النّص والتفكير هو الحاشية

هيثم فرحان صالح

هيثم فرحان صالح

هيثم فرحان صالح *

إنّ كتاب "فن العيش الحكيم" للفيلسوف الألماني "أرثور شوبنهاور (1788 – 1860/ Arthur Schopenhauer) الغنيّ عن التعريف، هو عبارة عن طرح لنموذج حياة، ويحمل مجموعة من القواعد والمسلّمات الواجب اتّباعها والعمل بها. هذه القواعد، وتلك المسلّمات، تندرج تحت إطار قناعات فكريّة تولّدت لدى شوبنهاور، وهي مرتبطة بتجربته وظروف حياته.وُسم شوبنهاور بالتشاؤم، وكان له تأثير كبير لاحق على فلاسفة ذلك العصر، وإلى الآن هناك كثيرون يعيدون قراءة شوبنهاور وطروحاته.لقد تأثر بشوبنهاور الفيلسوف "فريدريك نيتشه (1844- 1900/Friedrich Nietzsche) وهو عادةً ما أشار إلى ذلك، بكتاباته ومؤلفاته العديدة، فلقد مثّل شوبنهاور حالة خاصة في الفلسفة، وهو حصل على الدكتوراه فيها في سن صغيرة نسبيّا (في الخامسة والعشرين)، وشهدت حياته الخاصّة الكثير من المنعطفات الصعبة والقاسية. ظروف حياته الخاصّة، كان لها الكثير من التداعيات اللاّحقة التي أثّرت على مختلف مراحل حياته، وساهمت تلك الظروف، والأحداث التي عايشها وخبرها، في تشكيل آرائه وأفكاره تجاه الحياة والعلاقات الاجتماعيّة من جهة، وباتجاه الإطار الثقافي والفكري في النصف الأول من القرن التاسع عشر الذي كان غنيًّا بالطروحات الفكرية والفلسفيّة والثقافيّة من جهة أخرى.تأثّر شوبنهاور منذ البدايات، بالعديد من الأحداث المؤلمة، حيث انتحر والده وكان شوبنهاور لم يتجاوز السابعة عشر من عمره، وما لبثت أمه أن فارقته لتعيش بعيدًا منه في نمط حياة متحرّرة وخالية من أيّ وازع ديني أو أخلاقي، ما جعل علاقته معها، وفي مختلف مراحل حياته، تحمل توتّرًا شديدًا، وإشكالات عميقة. رأى شوبنهاور أنّ تصرّفات والدته تتّصف بالأنانية، واللاأخلاقيّة، وتعدّ مثالًا ونموذجًا للمرأة الغاوية واللامسؤولة والانتهازيّة... إلخ. ترك ذلك جرحًا نفسيًّا غائرًا، وأثّر على علاقة شوبنهاور بالمرأة، وعلى الكثير من أفكاره تجاه النّساء عمومًا.الكلام على شوبنهاور قد يحتاج إلى الكثير من المجلّدات، للإحاطة بما طرحه وقدّمه في مؤلفاته، لكنّنا هنا نكتفي بالإضاءة على ما جاء هذا الكتاب القيِّم.يذكر شوبنهاور في هذا الكتاب أنّ أرسطو قد قسّم الخيرات في حياة الناس إلى ثلاثة أنواع: خيرات ماديّة، وخيرات معنويّة، وخيرات بدنيّة. اعتقد شوبنهاور استنادًا إلى هذا التقسيم الثلاثي، أنّ الحياة البشرية محكومة عمومًا بثلاثة شروط وهي:الكينونة: أي ما نحن إياه، ولها صلة بشخصيّة الإنسان، بمعناها الشامل، وتشمل الصحّة والقوّة والجمال والمزاج والطبع الأخلاقي والذكاء.الحيازة: أي ما عندنا، أو ما نملكه من أشياء.التمثّلات: أي ما تُمثّله في أعين الآخرين وموازينهم، أو بالأحرى، الطريقة التي يتمثّلنا بــــها الآخرون، والدالّة على مدى تقديرهم لنا مــن عدمه، وهو ما يتبيّن من خلال آرائهم التقديرية التي يصنفون الناس اعتمادًا عليها، القائمة على معايير الشرف والمكانة والمجد (ص15 من الكتاب).ركّز شوبنهاور على المستوى الأول، أو الشرط الأوّل المحكوم بالكينونة، ورأى أنّ اختلافات الكينونة المتعلقة بكل شخص، بصفته فردًا، لها التأثير الحاسم على سعادته أو تعاسته، وذلك بالمقارنة مع الشروط الأخرى التي هي من وضع الناس، والمندرجة في المستويين الثاني والثالث، فالمزايا الشخصيّة التي تشمل العقل الراجح، والقلب الكبير، شبيهة بالملوك الحقيقيّين، بينما مثيلاتها ذات الصلة بالمقام أو النسب الملكي، والثروة وما شابه، أشبه ما يكون بمن يمثل دور الملك على خشبة المسرح، حتى ولو كان ملكًا بالنّسب، كما ذكر شوبنهاور. فالأساس في سعادة الفرد، من عدمها، هو قطعًا، ما يحدث بدواخله، وما يعمل في قرارة نفسه، ذلك أنّ كلّ فرد هو محكوم بحركته الإرادية، وهو نتاج مباشر لمداركه وأحاسيسه، أما الأشياء الخارجية العارضة فتأثيرها عليه مشروط بأحواله الداخلية.فكلّ واحد منّا محكوم بطريقة إدراكه للأشياء، وهذه الطريقة تختلف من شخص لآخر باختلاف الذكاء والتجارب لاحقًا. والسبب في كلّ ذلك، أنّ كل واقع أو حدث، يتشكل من شقين: الذات والموضوع، وبطبيعة الحال إنّ الذات تتمثل بالواقع بشكل مختلف تبعًا لكل فردٍ، فكل واحد منّا منغلق في وعيه الذاتي، ولا يعيش على نحو مباشر إلا من داخله، رغم امتزاج الذات بالموضوع، والتساوي بالأهميّة، إلاّ أنّ الذاتي متباين، ويأتي دومًا على نحو مختلف، بينما الموضوعي يأتي مطابقًا دائمًا لذاته.فعلى خشبة المسرح، يتقمّص الأمراء والمستشارون والخدم والجند والجنرالات، وغيرهم، أدوارًا مختلفة، غير انّ هذا الاختلاف لا يطال إلا مظهرهم الخارجي، أما دواخلهم فتبقى على حالها بما هي نواة كلّ شخص (ص17 من الكتاب). ومن المؤكد بحسب شوبنهاور، أنّ الذاتي أهم بكثير من الموضوعي في الإنسان وعليه الأساس في توفير سعادته، وخلق متعِه في كلّ مناحي الحياة. فالشرط الأول، والجوهري لسعادتنا، هو ما نحن إياه، وهو طبعنا أولًا وأخيرًا، فهو الذي يؤثر فينا على نحو مباشر، وفي كلّ الظروف.يورد شوبنهاور في معرض حديثه عن فن العيش، قاعدة سامية لكل حكمة ممكنة في هذه الدنيا، وهي ما قاله أرسطو في كتاب: "الأخلاق إلى نيقاموس"، والقاعدة هي: غاية الحكيم ليست حياة مُترعةً في اللّذة، بل خالية من الألم (ص58).ويستند جوهر هذه الحكمة على حقيقة ترى أنّ كــــل لذة (متعة)، وكـــــل ســــعادة ذات طبيعة سالبة، بينما الألم ذو طبيعة موجبة. فالمعرفـــة المجـــــــردة خالية مــــــن الألم، وكلما كانت لــــــها الغلبة والأرجحية في التصوّر البشري كان المرء أسعد المخلوقات (ص63)، والدّليل على ذلك، أنّ كل متعة سالبة بطبيعتها، وكل ألم موجب بطبيعته.ويلحظ شوبنهاور أن أبيقور قسّم الحاجات الأساسية تقسيمًا رائعًا من خلال تحديد لها في ثلاثة أنواع:1ـ الحاجات الطبيعيّة الضروريّة، إن لم تُشبع كانت مصدرًا للألم، وتشمل الحاجة إلى الغذاء والكساء، وكلّ الحاجات التي يتيسّر إشباعها.2 ـ الحاجات الطبيعيّة غير الضروريّة، وتشمل الحاجة الجنسيّة، وهي حاجة غير متيسّرة الإشباع دائمًا.3 ـ الحاجات غير الطبيعيّة وغير الضرورية، وتشمل الحاجة إلى الترف والبذخ والإحساس بالعظمة والأبهة، وما شابه، وإشباعها غير متيسّر، وبالغ الصعوبة.يرى شوبنهاور أنّ المجهود الذي يبذله الإنسان للرفع من سقف مطامعه ومطامحه، مصدر كلّ مشاعر السخط والاستياء التي تخالجه، ذلك أنّ المجهود الجبار غالبًا ما يصطدم بعقبات تعترضه، وتحول دون الوصول إلى مراده. فلا غرابة إذًا، أنّ الناس يحبون المال حبًّا جمًّا، فهم في غدوهم ورواحهم، وفي كدّهم وتدافعهم، يرفعون من قدره لأنّ حياتهم يسحقها الفقر والعوز، وتمور بالحاجات المرغوبة والمشتهاة، فحتى السلطة لا قيمة لها في موازينهم إن لم تجلب مالًا وثروة (ص65). لذا، ليس علينا أن نندهش عندما يضربون بعرض الحائط كل الاعتبارات الأخلاقيّة في سعيهم المحموم نحو كسب المال والاستزادة منه.من جهة أخرى، يرى شوبنهاور أنّ النبيل في فترة شبابه، يتوهم أنّ التحلي بالأخلاق الفاضلة والذوق الرفيع، والذكاء الوقّاد، والمحترميّة، خصال يمكن أن تجمع الناس، لكن مع التقدم في السنّ، يكتشف أنّ الكلمة الفصل في العلاقات البشريّة، هي دائمًا للاعتبارات المادية التي توجّهها المصالح والمنافع، فالانغشالات الماديّة الصَّرفة، هي أساسها وقوامها. إنّ الإنسان لذاته وفي ذاته، لا يعتدّ بها إلا عرضًا، وعلى سبيل الاستنئاس، ومن باب المتعة، فأغلب الناس يضعون المناقب البشريّة على الرّف.يلحظ شوبنهاور من جانب آخر، أنّ الشعور القومي شعور زائف؛ فالشخص وُجد بمحض الصّدفة في أمّته، وبالتالي، إنّ الشعور القومي هذا، شعور زائف، ويرى أنّ شعارات الشّرف والوفاء هنا تعبّر عن ما سمّاه، الضمير الخارجي، بينما الضمير الحقيقي هو الشعور والشّرف الداخلي للشخص، ولا يتعلّق بمكانه، أو جنسيّته.إنّ الأحداث والمغامرات والوقائع السعيدة والتعيسة، على الرغم من غزارتها وتكاثرها، شبيهة بمصنوعات الحلواني التي تجد فيها ذات الأشكال الملتوية أو المبرقعة وغيرها، علمًا بأنّها مصنوعة كلها من عجينة واحدة. فالعناصر المكوّنة للوجود البشري تظل على حالها، على الرغم من أشكالها المتعدّدة والوافرة، فشروط حدوثها كذلك تبقى هي هي، سواء عاش الإنسان في كوخ ضيّق، أم في قصر فاخر، أم في دير أو ثكنة.فما حدث اليوم لزيد، مماثل لما حدث بالأمس لعمر، ومع ذلك اقترفه زيد مجددًا على علاته. فالحياة أشبه بقطعة قماش مطرَّزة، لا يرى الغُرّ، إلا وجهها في الشطر الأول من حياته، وفي شطرها الثاني، فقط، ينظر إلى ظهرها، أو قفاها، الأقلّ جمالًا وجذبًا للنظر. فالوجه الخلفي هو الأكثر إفادة رغم ذلك، فهو الحقيقة، إذ على سطحه تترابط، وتتشابك الخيوط الناسجة له (للثّوب).ففي الأربعينيّات من عمر الإنسان يكون للتفوّق الفكري، السلطة والغلبة، نتيجة اكتسابه للتجارب والخبرات التي تتجاوز الذّكاء. فالتجربة هي النّص، بينما التفكير والمعرفة هما التّعليق والتعقيب على النّص، التجربة هي النّص، والتفكير هو الحاشية (ص80).وكلّ من جبته الطبيعة بالتميّز العقلي، يميل إلى العزلة الشعوريّة والعقليّة عن العوام الذين يمثلون ثلثي البشرية، حيث تعلوه غلالة من النفور من بني البشر، ويميل تلقائيًا إلى تفاديهم ما أن تخطّى عتبة الأربعينيات من عمره، فقد خالطهم وشبع من معاشرتهم، وعرفهم حقّ المعرفة، ثمّ وضع كل واحد منهم في منزلته الحقّة، ولم تعد تنطلي عليه الأكاذيب والمظاهر الخدّاعة.الشاب في مقتبل العمر، يكون مقبلًا على جلبة الناس وتدافعهم، منخرطًا في مكائدهم ودسائسهم، بل ويجد فيها الراحة والعزاء، تراه منسجمًا فيها كما لو كانت من فطرته وسجيّته التي بها خُلق.غير أنّ الشاب من هذه الطينة، لا يبشّر بخير، إذ يعطي الدليل بسلوكه على نزعته السّوقيّة، وميله الطبيعي إلى حياة الغوغاء، عكس الشاب الذي يبدو حائرًا، شاردًا، متردّدًا وعديم الحيلة وسط جمهرة الناس، وهذا الشاب يرسل إشارات عفوية على سموّه، وعلى نبله وندرة معدنه (ص289).بالمقابل، لا يتحصّل المرء على دراية عميقة بالأشياء، وحقائقها وكنهها بفضل استغراقه في التأملات، بل بفضل الحدوس الذي من خلاله يدرك الأشياء بلا وسائط، اي إدراكًا حسيًّا مباشرًا متأتيًا من الأثر اللحظي الذي تُحدثه الأشياء والموضوعات فيه. فالحدوس، بهذا المعنى، مشروط بانطباعات نافذة، شديدة الحيوية وعميقة الغور.ويشير إلى أن الإنسان في شبابه ميّالٌ إلى الاستغراق في التأمّلات الجانبية، وعند اكتمال نضجه، يشتدّ ميله إلى التفكّر والتدبّر، فالشّباب هو زمن الشعر والشرود الذهني، بينما النضج هو زمن التفلسف والفلسفة.يورد شوبنهاور تلك الحكمة عمّا يدير العالم، فالعالم تدبّره قوى ثلاث: الحذر، والقوّة، والحظ، ويرى أنّ الحظّ هو الصدفة في هذه القسمة. فإذا كان هذا العالم كسفينة تمخر عباب البحر، القدر فيه، هو الرياح الدافعة بقوة للسفينة إلى الأمام، أو إلى الخلف، وكلّ المجهودات أحيانًا، التي يبذلها ربّان السفينة لتغيير اتجاه السفينة، وللتخفيف من دفع الرّياح ذات تأثير ضعيف جدًا، أمّا إذا كانت حركة الرياح مساعدة وإيجابية، أي تجري كما تشتهي السّفن، كما يقال، فلا حاجة للإنسان للمجاديف أو لتحريكه لها.إنّ الصدفة لا تني تلقّن الإنسان، أنّ الاستحقاق البشري هو لا شيء في ميزان الصدف ونعمها، هذا هو الدرس من هذا المثال. فالعاقل يقتنع بحقيقة بسيطة مؤداها أنّ مجريات حياة الإنسان هي عصارة عاملين أساسيّين، ولا تتحكم فيها فقط إرادته: أولهما؛ معرفة بتسلسل الأحداث والقرارات التي اتّخذها بشأنها، والتي لا تتوقف عن التفاعل والتشابك، والحال أنّ المعرفة والرؤية البشرية، ومهما بلغت من الكمال، تظلّ محدودة بقدرته على الإدراك، فهي قاصرة عن توقع كل شيء، خصوصًا الأشياء البعيدة، ومن جملتها الحلول المناسبة لمشكلاته هنا، والآن، والتي يجب أن يجنح إليها في اللّحظة المناسبة.ففي معمعة الأحداث، ليس واقعيًّا للإنسان إلاّ اللّحظة الماثلة أمام عينيه، فإذا كان الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه بعيدًا، فسيتعذر عليه منطقيًّا، السير باتجاهه سيرًا مباشرًا ومستقيمًا، وغاية ما يستطيعه، هو تلمّس الطريق الواجب اتباعه بحساب الاحتمالات، أي بالمعادلات الرياضية التقريبيّة. لذا، يتخذ القرار على ضوء الحدث الواقع، والملابسات التي وقع فيها، وفي سياقها، ويحذوه أمل دائم في اتخاذ القرار السليم، الكفيل، بتقريبه أكثر فأكثر من الهدف الذي وضعه نصب عينيه.يجوز تشبيه الأحداث التي تعترض الإنسان في حياته من جهة، والأهداف التي يسعى إليها ولتحقيقها من جهة أخرى، بقوّتين تسيران باتّجاهَين متعاكسَين، فحياته كلّها ليست سوى المحطة الأخيرة التي تستقرّ فيها هاتان القوّتان. إنّ الأحداث الطارئة والأهداف المرسومة، هي التي تُشكّل، من خلال تفاعلها، عُصارة المسار الحياتي للإنسان، ومآله الأخير والنهائي.فالحياة لعبة نرد، إن لم تحصل على العدد الذي تريد، اقنع بما وضعه القدر بين يديك.ويستدرك قائلاً: إلاّ أنّ هناك فارقًا جوهريًّا، بين مدارك الخاصة ومدارك العامّة من الناس، فالعوام يمثلون الأخطار المحتملة، انطلاقًا من أحداث مماثلة لها سبق وقوعها، فيقيسونها على هذه الأخيرة، بينما يتمثلها الخاصة أصحاب العقول الراجحة، كما نتمثّل المحتمل الوقوع، عمومًا. فشرط الإحاطة الشاملة بالمحتمل الوقوع هو التوفّر على ملكة الحكم، بينما تمثّله من خلال الحادث سلفًا، ولا يتطلب من صاحبه إلاّ أعمال الحواس.يُسرف المرء في سنوات شبابه، على إنتاج تصورات خيالية حول أشياء وموضوعات هذه الحياة، على حساب المعارف المتينة، والرصينة، التي لا يكاد يكون لها وجود في هذه المرحلة من عمره، أما عند اكتمال نضجه، تكون الغلبة لملكة الحكم على الأشياء، وتقديرها حقّ قدرها، وترجّع كفّة معرفته العميقة والنافذة بها. بيدَ أنّ سنوات الشباب تظلّ، وبلا منازع، هي شجرة المعرفة التي لا يُجنى ثمارها إلا بعد حين، أي بعد انصرام هذه السنوات. فالإنسان لا يصبح معلّمًا محنّكًا إلاّ بعد ولوجه فترة النضج، وهي خلاصة التصوّرات الدقيقة عن هذا العالم، وموضوعاته، واكتسابه لرؤى جوهريّة وأصيلة بصددها. اللافت أنّ الذكاء، خلافًا للطبع والوجدان، تطوله تغيرات في هذه المرحلة من العمر على نحو مطرّد، هذه التغيرات التي تطال التركيبة المادية للذكاء، باتجاه الصعود أو الهبوط، تتحكم فيها المعارف والأفكار والتجارب وملكة إصدار الأحكام.إنّ هذه التركيبة المزدوجة الجامعة بين شق ثابت هو الطبع الإنساني، وشق متغيّر هو الذكاء الإنساني، تكوّن عُرضة، على نحو منتظم، لتغيرات تسير في اتجاهين متعارضين برأي شوبنهاور، وبالتالي، فهي سبب كل التحوّلات التي يمرّ بها الإنسان في حياته، والتبدل الذي يطالب قيمته الرمزيّة ووضعه الاعتباري.في أربعينيّات العمر التي هي "نصُّ الحياة"، تليها السّنوات التي هي متنها، أو شروحات ذلك النَّص. تلك الشروحات التي تمكّن المرء من إدراك المعاني، والمغازي العميقة لمجريات حياته، في تسلسلها، والتي لا بدّ أن تمدّه بالعِبر الغالية، والفوائد الجمّة، التي ستكون له خير زاد في سنوات حياته المتبقيّة. والأكثر إثارة في هذه السيرورة، أنّ المرء يكتشف ذاته لأوّل مرة بعد أن كان يظنّ أنه أعرَف بها من غيره، فيكتشف أنّه جاهل بحقيقتها وأسرارها وألغازها، بل وجاهل بتحقيق الغاية التي كان يلهث لها، والطموحات التي كان يهفو إليها.كلّ هذه الأمور، يخلص شوبنهاور إلى، أنّها لا تنكشف إلاّ عندما يشارف على النّهاية، هذا هو القدر العام لبني البشر، والسيرورة الإجمالية التي تسير وفقها حياتهم.**** هيثم فرحان صالح: باحث لبناني، حائز شهادة الدكتوراه في العلوم السياسيّة.* أرثور شوبنهاور: فن العيش الحكيم، صدر الكتاب أول مرة في العام 1851، وصدر في العربيّة العام 2018 من منشورات ضفاف ـ بيروت، ومنشورات الاختلاف، الجزائر (326 صفحة)، ترجمة عبد الله زارو.

مجلة الحداثة - صيف/خريف 2021 - عدد 217 /218 - Al Hadatha Journal

مجلة الحداثة - al hadatha

مجلة الحداثة - Al Hadatha Journal

مجلة فصلية أكاديمية محكّمة تُعنى بقضايا التراث الشعبي والحداثة

تصدر في لبنان منذ العام 1994 بناء على ترخيص من وزارة الاعلام (230 ت 21/9/1993)

ISSN/2790 Al Hadatha Journal - A Refereed Academic Quarterly

مجلة فصلية أكاديمية محكّمة تُعنى بقضايا التراث الشعبي والحداثة

تصدر في لبنان منذ العام 1994 بناء على ترخيص من وزارة الاعلام (230 ت 21/9/1993)

ISSN/2790-1785

تُعنى المجلة بنشر الأبحاث الأكاديمية بعد عرضها على لجنة علمية متخصصة. وتبلورت فكرة نشوء المجلة بعد اجتماعات عمل متواصلة بين رئيس تحريرها فرحان صالح وأصدقاء باحثين وأكاديميين من لبنان والعالم العربي، وقد بات عدد منهم ضمن الهيئة الاستشارية للمجلة، علمًا أن بعضهم قد فارق الحياة، وقد جرى إضافة أسماء إلى الهيئة لاحقًا. تغطي مجلة الحداثة الأبحاث التي تأتي من شريحة واسعة من الأكاديميين والمفكرين والكتّاب والأدباء في لبنان والعالم العربي، فتنشر موضوعات تتعلق بالعلوم الإنسانية والاجتماعية والسياسية، كذلك، موضوعات تتعلق بقضايا فكرية وتراثية وأدبية ونقدية وفنية وإعلامية ...more

- مجلة الحداثة's profile

- 11 followers