Diglee's Blog

August 18, 2024

Improvisation sous la pluie

Je fais pile poil ce qu’il ne faut pas faire.

J’ouvre une page de ce blog sans avoir rien préparé, et alors que plusieurs brouillons d’articles s’entassent dans mon d’ordinateur.

Oui mais voilà.

La moitié du mois d’août est passée, le banana bread que j’ai cuisiné ce matin refroidit, je suis seule dans ma maison et mes deux chats dorment à l’étage. Il va bientôt pleuvoir, alors je me suis installé un abri de fortune sur la table du jardin, sous le parasol accidenté trouvé dans le cabanon, dans l’espoir gothico-romantique de vous écrire sous le bruit des gouttes.

Il y en aurait des choses à dire, à raconter sur cette maison d’où je vous écris.

Sur ce qu’elle a bouleversé.

Pendant deux ans j’ai rêvé d’une maison.

C’est un rêve bien banal, ça, une maison. Un rêve bourgeois même.

Je pensais que l’accès à un extérieur, une lande à moi où m’échouer et lire, écrire, viendrait instantanément tout réparer. J’ai tenu un journal de cette maison, de la première visite jusqu’à à notre achat, et toute l’année qui a suivi. Je pensais, en retranscrivant mes centaines de pages sur un dossier word, y lire un récit d’émancipation. Un coup de foudre libérateur, une rencontre fatale et consolidante comme on en voit beaucoup en littérature, et que j’aurais pu partager avec emphase au monde, à grands coups de « voici comment j’ai trouvé le bonheur ». Je pensais même pompeusement que ça ferait un livre. Forcément, j’avais enfin trouvé le lieu, alors tout le reste allait suivre.

Eh bien… non.

Le récit que j’ai lu, en recopiant ce journal, était celui d’une fillette perdue et angoissée.

Il faut dire que, parmi les surprises déconcertantes, au bout de huit mois nous avons découvert de la mérule dans notre cave. Je vous la fais courte, la mérule est un champignon, une sorte de « cancer des maisons » dont il est difficile de se débarrasser, et pour lequel, dans notre région, il n’y avait pas de diagnostique obligatoire au moment de la vente (astuce cadeau: faites faire un diagnostique mérule avant l’achat d’une maison, où que vous soyez!).

Ensuite, au moment du ramonage annuel, le chauffagiste a découvert que notre poêle à bois n’avait pas été placé correctement dans sa gaine, couvrant de suie et de graisses l’entièreté du conduit de cheminée (ce qui aurait pu foutre le feu à la baraque dix fois). (astuce bis: exigez un ramonage avant l’achat! Ou faites-le faire avant d’utiliser votre cheminée). Nous nous sommes donc retrouvés en plein mois de février sans possibilité de faire du feu.

(Heureusement, il y avait la beauté des brumes matinales)

Ainsi, mon lieu de repli est doucement devenu l’endroit de la peur. Je vous le confesse, je me suis laissée noyer. Allais-je pouvoir réparer tout cela, comment, avec quel argent, dans quel ordre, en faisant appel à qui, etc etc.

Au lieu de considérer ma maison comme un cocon, j’y pensais avec terreur et sueurs froides.

En fait il m’a fallu un temps fou pour équilibrer ma vie, la répartir entre mon appartement et la maison, inclure les coûts imprévus et les travaux invasifs, accepter la charge mentale supplémentaire, et dire adieu au rêve naïf d’un Eden prêt à l’emploi qui m’accueillerait pour fainéanter.

J’ai choisi d’entamer une TCC (thérapie comportementale et cognitive) parce que me réveiller avec le poids d’un âne mort sur le thorax chaque matin, ça n’était plus possible.

Quand je me lamentais de ne pas écrire, d’être sans projet depuis mon dernier roman, la psy me rétorquait: « Vous n’êtes pas sans projet. Vous avez votre maison. »

C’est intéressant finalement, d’apprendre que je ne fais pas partie de ces gens qui parviennent à prendre des décisions à la volée, instinctivement. Je me découvre un système de pensée frileux, timoré même, pour lequel l’inconnu et les choix multiples sont autant de bâtons de dynamite prêts à tout faire imploser.

Je rêverais de la bonne solution, unique et fiable, qu’il me suffirait de suivre pour mettre fin au chaos. Force est de constater, à 36 ans et demie, que la vie, ça n’est pas ça.

C’est même plutôt le contraire, une sorte de tsunami de décisions multiples, toutes sans aucune garantie de succès.

Lorsque je rêvasse devant les vidéos youtube de cette jeune Américaine qui retape seule sa maison au fin fond des USA, ou celle qui rénove un bus scolaire pour en faire sa maison à l’année, ce que j’oublie toujours de noter c’est leur caractère naturellement frondeur, à l’opposé du mien. Ces filles-là regardent un tutoriel en ligne et cassent un mur, sourire aux lèvres. Elles font partie de cet étrange groupuscule d’humain.e.s qui se font confiance. (Oui, ça, et aussi, c’est leur job à plein temps de se filmer en train de rénover. Forcément, elles ont du temps, et la motivation pour le faire!)

Lorsque j’ai dû, avec mon compagnon, chercher des solutions à cette invasion de mérule, j’ai adopté le comportement de la biche prise dans les phares, sidérée.

A alors commencé une danse rocambolesque d’experts, d’entreprise et de labos, de conseillers juridiques, d’avocats, de notaires… Sans que jamais aucune décision ne me semble être la bonne, sans que jamais je ne me sente rassurée. Je pensais champignon du soir au matin, une épée de Damoclès fongique planait au dessus de ma tête, sans que je ne parvienne à agir. C’est là que j’ai choisi de me faire aider.

Et depuis, ça avance.

La psy me répète: « Il y a une solution à chaque problème. Vous allez y arriver », et c’est terrible comme la banalité de cette affirmation peut être puissante (ça, et le fait de faire listes).

Je vous le raconte cet après midi, sur ma table de jardin à l’abri de la pluie, parce que je crois que j’ai manqué de ce genre de témoignage, avant d’acheter cette maison de campagne. Probable que je ne les aurais pas écoutés, de toute façon, toute galvanisée que j’étais par mon fantasme. Je me serais dit ça n’arrive qu’aux autres.

Mais ce que m’apprend ce lieu, c’est qu’être responsable de l’entièreté d’un endroit, de sa terre à ses briques et de son sol à son toit, n’a absolument rien à voir avec la volonté oisive de « profiter d’un jardin » pour lire.

La réalité, c’est que cette maison ne survivra que grâce à ma vigilance. Aucune réunion de co-propriété ne m’indiquera la marche à suivre, ne soulèvera l’urgence de refaire la toiture ou de vidanger la fosse: il n’y aura que moi pour le savoir, pour décider si oui ou non je m’attaque à la mousse qui envahit mes escaliers en béton, et si je dois élaguer le noisetier qui surplombe la terrasse.

Je dis je, et non pas nous, parce que ça aussi, ça a été un tsunami. La gestion d’un lieu « à deux », nous qui nous aimons et vivons chacun chez soi depuis près de dix ans.

Assez vite il a été évident que mon compagnon et moi n’avions pas les mêmes attentes, ou plutôt, le même rythme: si je projetais d’y aller à chaque vacances, d’y cocooner été comme hiver, la peur du froid et de l’humidité de la maison l’a beaucoup inhibé, lui. L’hiver, il rechignait à y aller. Et bêtement, je me suis laissée contaminer.

Soudain moi aussi j’ai eu peur des draps humides, du sol glacé et de la salpêtre, dans une maison à 5 degrés qu’il allait falloir chauffer plusieurs jours avant d’atteindre péniblement 12 degrés dans la maison. Bien sûr, faire du feu c’est sympa, et très Instagramable.

Mais quand il faut sortir des draps à 6h, dans une maison gelée et humide, pour lancer la première flambée, c’est tout de suite moins romantique.

(Au moins, y’en a deux qui étaient toujours contents d’être là)

Y aller malgré tout, ça voulait dire passer des week ends entiers sans mon mec, et c’était, en quelque sorte, être punie. C’était laisser mes chats dans mon appartement aussi, faute d’organisation sans voiture (je n’ai pas mon permis), et végéter seule ici sans petits corps chauds à bisouiller me paraissait bien vain.

C’est notre deuxième été ici, et cette fois-ci, j’ai pris les devants.

Je suis venue seule début juillet en train, mes 2 félins sous le bras, puis toute une partie du mois d’août. Qu’Alex me suive ou non, j’avais pris ma décision. J’allais profiter de ma maison, et de mon été.

J’ai investi le jardin pour changer, jusque là son domaine, et je lui ai demandé de m’apprendre à manier taille-haie, coupe-branche et rotofile. J’ai déplacé des brouettes, grimpé à l’échelle, déraciné orties et ronces. Les cosmos que j’ai semés au printemps ont pris, je suis récompensée de trois belles fleurs roses sur notre talus en friche.

Petits pas de lilliputienne dans l’étendue colossale que représente l’entretien d’un jardin, fût-il ensauvagé. Mais j’avance.

Bien sûr je lis moins que j’espérais. Je n’écris pas non plus, pas comme je le voudrais, parce que dès le réveil j’enfile mes bottes et cours oeuvrer au jardin. Je fais beaucoup de vaisselle et de cuisine, puisqu’au coeur de ma forêt, je ne peux pas fuir au café du coin me faire nourrir comme une enfant. Je me suis même mise au café filtre, pour palier aux manque des latte avoine que je sirote tous les jours en ville comme la dernière des bobos.

Mais ce que je préfère, c’est le silence des matinées fraiches. Lorsque je m’installe sur mes fauteuils humides de rosée, avec mon thé face à la vue, et que je me réveille au son des premiers oiseaux et des criquets.

Dans ma maison je vis une vie ralentie et simplifiée, pas simple mais simplifiée, épurée. Je suis à 50 min à pieds de la ville, je dois penser mes déplacements en amont, et ça me confronte à la réelle substance du temps. Pour le moment je n’en souffre pas, chaque départ pour la librairie ou le marché est une épopée joyeuse.

Bon, je promène mon abyssin en laisse dans le jardin (pendant que ma grisette reste cloitrée dans sa tour, peu concernée par le dehors), seul vestige, avec mes bottes Aigle, de mon passé de citadine.

Je remplis un panier de livres, de carnets et de mots fléchés, et lorsqu’enfin le repas est terminé, la vaisselle rangée, le jardin soigné, les chats nourris et assoupis, je file rêvasser dehors.

Cet épure me fait du bien. Ça me décrasse, ça me désangoisse.

Pour la première fois, l’été ne m’est pas insupportable.

Je songe beaucoup aux raisons qui m’ont menée ici, dans ce jardin, dans cette maison, et à celles qui m’ont fait en avoir si peur. À ce que recouvre le désir d’une maison. Ce qu’il cache.

Et ce matin, en écoutant le Book Club sur France Culture, j’ai entendu cet extrait, d’un entretien de Marguerite Duras:

« La maison appartient à la femme.

La femme est un prolétariat, enfin, comme vous le savez, millénaire. Et la maison lui appartient, de la même façon qu’au prolétaire les instruments de travail.

C’est à force d’y être, peut être, que la maison m’est apparue comme un contenant.

C’est une vision que je traduis là, ce n’est pas une idée; on peut voir une maison comme un lieu où l’on se réfugie, où l’on vient chercher un « rassurement ».

Marguerite Duras. 1967. Photographie de Jean Marquis

Ça m’a immédiatement fait penser à cette phrase, entendue dans Documenteur d’Agnès Varda et vite notée dans mes carnets:

« Paix en chinois s’écrit: homme + le toit + le feu. »

J’ai cherché à vérifier l’information bien sûr. Le site chinenouvelle.com explique qu’il s’agit du caractère « ān », qui se dessine en 6 traits. Il signifie paix, calme, sécurité, et son étymologie est la suivante:

une femme 女 à la maison, sous un toit 宀 .

Il existe donc, dans notre inconscient collectif, un lien étroit entre le destin des femmes et celui des maisons. Entre l’idée d’une maison, et celle d’un abri, d’un refuge. D’une enveloppe protectrice, d’une peau.

Lorsque je disais « chercher une maison », je crois que je cherchais davantage où m’ancrer, où m’établir. Je cherchais un endroit où devenir grande et m’apaiser.

Mais les maisons ne sont pas là pour nous sauver.

Elles sont des ventres vides qu’il nous faut habiter, soigner et entretenir. Ce sont nous, leurs amarres.

Les maisons nous contiennent tels que nous sommes et n’apaisent rien.

La mienne m’a accueillie hagarde et perdue. Ça n’est pas son rôle de me panser, ça ne l’a jamais été, même si évidemment, lorsque je songe à tous ces moments de joie que j’y ai déjà vécus, et à tous ceux à venir, force est de constater qu’elle prend soin de moi, à sa manière.

À moi d’en être digne, et de savoir la couver.

Bon…

Sur ce je vous laisse, je file prendre l’apéro chez mes voisins.

Le temps d’enfiler mes bottes, et d’emporter mon banana bread, avant que la pluie ne retombe.

Affectueusement vôtre,

Diglee

September 5, 2023

Indécrottable

C’est un fait, j’aime la routine.

J’aime l’idée de cycle, de boucle, j’aime que les choses reviennent toujours et qu’elles soient reconnaissables.

Et quoi de mieux pour matérialiser cette ronde infinie que le mouvement des saisons?

Comme beaucoup d’individus à l’âme inéluctablement gothique, l’été me déprime. Chaque année ça ne manque pas, les premiers jours de juillet s’installent et une indolence crasse m’assaille. Tout m’épuise.

Et ne parlons même pas d’août, ce mois sinistre qui m’inspire hauts-le-coeur et pensées macabres. Chaque été je m’atrophie, inconfortable partout et animée de crises existentielles foudroyantes (où cours-je où erre-je? Quelle est donc cette vie?).

Forcément, puisque si l’on ouvrait mon coeur, on y verrait un cimetière anglais au mois de Novembre.

(magie des Cotswolds…)

Non, vraiment, la seule chose qui me fasse tenir tout l’été, c’est la certitude du retour de l’automne.

Mais la récompense est courte, car si l’on suit le calendrier des saisons, l’automne commence le jour de l’équinoxe, soit le 21 septembre, et se termine au solstice, le 21 décembre. Sauf qu’une fois Halloween passé, soyons honnête, il est quasiment impossible de résister à la mouvance Christmassy qui se répand partout, des vitrines de magasins jusqu’aux téléfilms M6.

Chaque année je tente de lutter mais, au 15 novembre, je me retrouve déjà à acheter des décos de sapin et boire du vin chaud. Résultat, l’automne a filé sans que j’en profite, et ma saison favorite n’a duré que deux petits mois.

(Est ce que vous aussi, plus vous vieillissez plus vous déplorez la vitesse avec laquelle le temps défile?)

Cette fois-ci donc, j’ai décidé d’anticiper, en fêtant l’automne dès le 1er septembre, n’en déplaise à mon tempérament rigide qui habituellement, attend sagement Mabon pour danser nue au centre d’un pentacle.

À ce sujet, mini parenthèse: je dois tout de même faire un petit point sur l’état de mes croyances magico-sorcières. Aujourd’hui, après 8 ans d’expérimentations, de lectures, de débats, de rencontres et de réflexion, je peux dire que je ne crois pas en l’existence d’une forme de « magie ». MAIS. Je crois en la puissance du rituel. Je crois que le cerveau humain aime beaucoup le mécanisme des symboles, et que l’inconscient réagit parfaitement aux allégories.

En fait, je crois surtout au pouvoir de ce qui nous fait du bien. Et moi, les rituels, ça me botte, croyance occulte ou non.

Ainsi, tout comme j’aime brûler des cierges dans les églises sans être catholique, ou adresser une pensée à mes morts même si je ne crois pas à l’au-delà, j’aime aussi créer de petits moments esthétisants et méditatifs, pendant lesquels je canalise une intention, une volonté, un état d’esprit, pour lui donner une matiérialité.

Je ne crois pas que cela ait un effet autre que celui instantané de me faire plaisir. Et c’est parfait ainsi. En gros, je crois à la beauté de l’inutile, et à ses vertus.

Mais pour en revenir à mes moutons, cette année donc, j’ai décidé que l’arrivée de septembre marquerait celle de l’automne.

Ainsi le week end dernier, j’ai réécouté mes playlist automnales, respiré à plein poumons l’air qui, même s’il fait chaud, a déjà changé de substance (dans les sous bois certaines feuilles ont roussi et sont tombées, exhalant cette odeur caractéristique d’humus). Je suis partie explorer le parc de Miribel Jonage à vélo avec Alex, et je m’y suis baignée au milieu des cygnes et des couleuvres.

Assise en tailleur sur les galets, j’ai pris un moment pour repenser à ce début d’année déjà parcouru, à tous les obstacles franchis, avec ou sans douleur. Et j’ai tâché d’en être reconnaissante.

D’ailleurs, pour m’inspirer je reviens souvent à ce livre de Maeva Morin, illustré par mon amie Marius Heureux:

Il est organisé par mois et par saisons, et contient plusieurs suggestion de méditations, de rituel ou de recettes… je l’aime beaucoup! Même en n’étant pas « croyante » en la magie, j’y trouve énormément de ressource et d’idées.

Sur la route du retour, j’ai vu un cadavre de lapin dont seuls les yeux avaient été dévorés par des corneilles. Cadeau pré-Halloweenesque parfait.

Le soir j’ai dîné puis écrit à la lueur des bougies (bougies bordeaux changées pour l’occasion: une couleur par saison). Charmant mais peu recommandable en pleine canicule, car les cierges projettent une chaleur effroyable: au bout de trente minute j’ai dû les éteindre et me mettre en culotte devant mon ventilateur. (on a les soirées romantiques qu’on mérite).

Et ce matin je me suis levée tôt pour aller faire un tour de vélo au Parc de la Tête d’Or avant de travailler. Écrire quelques minutes face au lac, franchement, c’est une belle manière de démarrer sa journée.

Sur le retour je me suis même offert des fleurs, les premières depuis le printemps dernier.

(ndlr: mon petit Basile, sept ans au mois d’octobre… DÉJÀ!!)

À vrai dire, dans cette ode furieuse à l’automne, j’ai même… cuisiné.

(cake au citron sans oeufs d’après la recette de l’Herboriste)

De manière générale, on peut dire que je lutte pour éprouver davantage ma corporalité.

Pour faire reculer cette sensation que les années filent sans mon accord et que le temps cavale, j’ai besoin de moments toujours plus palpables, plus terriens. Des moments où mon corps fabrique quelque chose, existe, ressent.

Depuis quelques années je sens qu’il n’y a pas d’un côté l’esprit et de l’autre le corps, mais bien une seule et même entité polymorphe qui a besoin des mêmes soins.

D’ailleurs, dans une papillote à Noël dernier j’ai lu ceci:« fais du bien à ton corps pour que ton âme ait envie d’y rester ». Édifiant non?

(On a les déclics philosophiques qu’on mérite.)

(suis-je la seule à adorer les petits mots des papillottes?)

En tout cas c’est sûr, je suis indécrottablement cyclique, et j’ai besoin d’amarres concrets pour éprouver le temps qui passe. Pour tenter de le ralentir un peu dans sa course folle.

À chaque saison mes petites balises. À l’automne, je bois du thé noir aux amandes, le même depuis dix ans, je réécoute Agnès Obel- Aurora- Lana Del Rey- Frank Sinatra, je me prends pour une des soeurs Halliwell (Prue, bien sûr) en disposant partout bougies fleurs et reliques, et lorsque l’équinoxe sera là pour de bon, charriant l’automne et ses ombres, je serai probablement étendue quelque part dans une vaste robe à imprimés 70’s (ou plus probablement en legging et polaire), dégustant un velouté de butternut devant un film d’horreur.

On ne change pas une recette qui marche (même s’il fait 35 degrés dehors).

Alors, à toutes celles et ceux qui comme moi, souffrent d’un incurable délire automnal… (#DarkAcademy, #cottagecore, #autumnlover)… patience, on y est presque!!

Automnement vôtre,

Diglee

August 12, 2023

Changer de paradigme (et s’adapter)

Ce que j’aime avec l’écriture, c’est qu’elle fait trace.

Elle permet de revisiter aisément nos anciens états d’âme, et de mesurer ainsi le chemin parcouru.

Il y a un an tout pile, depuis le jardin d’une amie bretonne, je parlais d’une mutation profonde qui avait opéré en moi. Un trou béant qui criait famine, qui réclamait plus de calme, plus de lien au vivant, plus de sens. Je n’étais d’ailleurs pas la seule à sentir cet essoufflement, et à chercher comment habiter le monde autrement: beaucoup de mes ami.e.s ont quitté leur travail, désireux de redonner du sens à leur vie. Chez moi, ça se traduisait par une difficulté croissante à vivre en ville, à suivre le rythme social général (répondre aux mails, sortir, consommer toujours plus), et surtout à voir mon temps d’attention chaque jour colonisé davantage, jusqu’à me rendre déprimée.

Après un gros sevrage des réseaux sociaux (pas plus de 15 min par jour d’Instagram, et pas d’écran 1h avant le coucher ou au réveil) (à ce sujet d’ailleurs, pitié, lisez le brillant essai du journaliste Bruno Patino la civilisation du poisson rouge), je me rêvais installée quelque part dans la forêt, veillant l’âtre d’un feu, dans ma maison.

Un an plus tard, j’écris depuis un jardin qui est le mien.

Un endroit où quoiqu’il advienne, je peux contempler la vie qui s’ébroue.

Il est 9h, le soleil est levé, des nuées de criquets crissent à l’unisson dans les hautes herbes (bruit sec de l’été), et quelques fauvettes cachées dans les haies émettent leur cri caractéristique, celui qui ressemble à deux petites pierres qu’on entrechoque.

Ça vrombit, ça siffle, l’eau de la source s’écoule en un filet cristallin dans la petite mare, et un pigeon ramier enchaîne son répétitif « grou grou » quelque part dans le sous bois.

J’ai.une.maison.

J’ai

Un bout de nature à protéger.

À faire grandir,

à veiller,

à nourrir.

Un lieu qui s’étend et se déploie merveilleusement sans moi, et dans lequel j’évolue en invitée plutôt qu’en maîtresse des lieux, pour l’instant.

L’histoire est on ne peut plus classique: après un an de recherches, une annonce de maison sur le Boncoin perçue au bon moment, une belle entente avec des propriétaires charmants, un coup de coeur sur place, pour ce lieu qui cochait toutes nos cases (une gare à proximité, du calme, un vaste terrain). De la chance aussi, déjà de pouvoir mener à bien un tel projet, puis d’avoir vu la maison très tôt, et d’avoir été « choisis » par les propriétaires.

Depuis avril, Alex et moi allons le plus possible passer notre temps libre là-bas, prendre nos marques et essayer de réaliser ce que nous venons d’accomplir: acheter une maison, une terre, à deux. Un lieu partagé, pour nous qui ne vivons pas ensemble, qui ne voulons ni enfant ni mariage… c’était un grand pas. Nous venions de créer notre Eden. Un endroit préservé, où s’extraire, où s’engager -où se soulever.

Et quel éblouissement. À chacune de nos venue, le lieu avait changé.

Au printemps, il y a d’abord eu les étendues bleues de myosotis et de Véroniques, les armées d’ancolies pourpres qui m’arrivaient jusqu’aux hanches, les minuscules vesces des haies en forme de vulves violettes, les graciles stellaires et leurs pétales blancs ciselés…

…puis juste avant l’été, le châtaignier a fleuri, et ses fleurs ressemblaient à des feux d’artifices.

On a vu pousser les milliers de graminées par touffe dense, qu’il a fallu déraciner en partie pour laisser respirer le sol, mais qu’il a aussi fallu conserver pour protéger les épeires, les grillons et les sauterelles vertes qui y élisent souvent domicile.

Dans les zones ombragées on a vu se multiplier les campanules, petites clochettes bleues qui m’évoquent les contes de fées

…puis partout dans le sol sec et rocailleux, c’est le millepertuis qui s’est établi, le « chasse diable », Fuga daemonium, qui pousse en colonnes de fleurs jaunes et combat la dépression.

Les carottes sauvage et l’achillée noble, aux inflorescences plates et blanches dont les abeilles raffolent, la mauve, tout en fleurs délicates et pastels, puis seulement depuis quelques jours, la centaurée noire qui fait le bonheur des le papillons (mais uniquement les myrtils)…

Chaque promenade est source de rencontre et d’émerveillement. Chaque pas fait bondir des dizaines d’insectes vigoureux, ça foisonne d’araignées, de coléoptères, de libellules, de criquets de sauterelles, et ces battements de vie minuscules mais si essentielles nous filent chaque fois les larmes.

Je consigne dans des carnets le nom de mes nouveaux voisins. Je me déplace dehors armée de mon téléphone et de guides illustrés, pour apprendre à déchiffrer ma faune et ma flore.

Le c erfeuil enivrant est toxique, les racines de la benoîte ont le goût de clou de girofle, la sarriette est un parfait aromate, les feuilles de laiteron rude se dégustent en salade, etc.

Je suis comme l’enfant de CP impatiente, à qui l’on apprend enfin à lire et qui veut tout déchiffrer d’un seul coup. La tâche est rude, je n’en retiens pas la moitié, mais je note j’observe je dessine j’écoute. On sauve mieux ce que l’on a appris à connaître.

J’apprends par bribes: d’abord, il m’a fallu aménager le nid, le dedans. On a écumé les recycleries du coin, et j’ai rempli le vaisselier d’assiettes et de tasses anciennes, de couverts, j’ai déplacé les meubles qu’on nous a laissés, recouvert les canapés de plaid à fleur et de petits coussins brodés, changé les draps, apporté des livres, suspendu des cadres, des tableaux, des miroirs.

Une vraie souris qui fait son nid.

J’ai passé les premières semaines à ordonner l’intérieur, avant d’oser m’atteler au dehors. Chaque chose en son temps, une tâche à la fois.

Couper l’eau à la cave en partant, éteindre le chauffe-eau, bien penser à brancher le circulateur lorsque le bouilleur fonctionne, bien fermer les volets et l’appentis… Il faut apprendre ces gestes nouveaux, ceux d’une maison, dont nous sommes entièrement responsable.

Internet étant le lieu des récits merveilleux et parfaits, je pourrais facilement tomber dans le piège, et vous dire que je me suis tout de suite sentie à l’aise dans ce nouveau rôle, que tout a coulé de source. Ça serait faux.

Tout m’a d’abord semblé étranger, inconfortable. J’avais la sensation de vivre chez quelqu’un d’autre. Je ne rêvais que de me réjouir, et pourtant, j’étais de nouveau anxieuse. Un nouveau lieu à intégrer à ma vie, un nouveau rythme, et un nouveau poids, aussi. À chaque retour dans mon appartement, j’avais la sensation d’avoir décuplé mes problèmes: deux fois plus de ménage, d’intendance, de souci électroménager, etc. Je mettais toute mon énergie dans cette maison, et je revenais dans un appartement où la chasse d’eau coulait, les joints de l’évier étaient à refaire, le frigo à changer. J’avais la sensation de me noyer, et les échappées ne parvenaient pas à me détendre.

Il m’a fallu admettre cette ambivalence décevante, et ma difficulté chronique à affronter le changement. Puis m’autoriser à laisser passer cette vague d’inconfort, même si franchement honteuse. Tu en rêvais, et maintenant tu stresses? me répète en boucle ma petite voix intérieure.

J’ai mis du temps à appréhender ce lieu, à le faire « mien ».

Puis, il y a eu un début de mieux. La bascule a eu lieu lorsque je suis venue seule quelques jours, fin juillet.

Quatre jours sans voiture, sans vélo, sans compagnon à qui dédier les tâches ingrates (allumer l’eau à la cave), sur ma colline à 4km du village. Comme je l’avais imaginé en choisissant la maison, n’ayant pas mon permis de conduire j’ai donc pris le train depuis Lyon, comme une grande, avec mes affaires sur le dos.

Lorsque le taxi m’a déposée devant le portail, sur mon chemin caillouteux sillonnant les épaisses vallées de Douglas, j’ai ressenti ce petit pincement au ventre. Je suis seule.

J’ai mis un temps à apprivoiser le silence. Vous voyez, ces silences de campagne qui vous semblent peser un poids monstre? Quand ça devenait trop oppressant, j’ouvrais les vitres pour entendre les grillons. Et je me sentais moins coupée du monde.

Le premier soir, j’ai dîné d’un plat de pâtes aux tomates fraîches, assise en tailleur sur une grande nappe que j’avais étendue dans l’herbe, face au soleil couchant.

J’ai lu pendant des heures la biographie de Carson Mc Cullers, en attendant que le jour décline. Au crépuscule je suis rentrée fermer mes volets, me faire chauffer de l’eau pour une tisane, et j’ai continué à lire dans ma petite maison muette. À l’affût de chaque bruit, bien sûr, avec une conscience aiguë de ma vulnérabilité.

Dès le deuxième jour, je m’en suis voulu de n’avoir pas osé faire ça plus tôt. D’avoir eu peur, de nouveau, peur de l’isolement et de la solitude. Pourtant j’ai déjà expérimenté le retrait , et je sais comme m’avait du bien! Mais j’oublie en permanence les leçons apprises. Il m’a fallu quatre mois (!!) pour y aller sans mon compagnon. (Rien que l’écrire me hérisse.)

Une fois seule ici pourtant, j’aurais aimé que l’escapade ne s’arrête jamais.

Après le petit déjeuner, je suis partie explorer les alentours. Jumelles au cou et sac sur le dos, je suis partie suivre le sentier forestier.

J’ai longé la rivière, gravi un petit col rocailleux au sommet duquel j’ai contemplé ma maison, perchée sur le versant d’en face. J’ai descendu des vallées vertes et grasses où broutaient des vaches et leurs veaux, traversé un minuscule hameau aux maisons abandonnées, croisé des étangs et leur surface laquée, jusqu’à retomber sur mon chemin.

Une petite boucle de 5km qui m’a ancrée au lieu, et m’a permis d’en définir un peu mieux les contours. Cette vallée qui m’avait parue si vaste, devenait soudain accessible. C’est fou comme marcher m’aide à cartographier. La peur d’être enfermée, immobilisée, dépendante, s’est aussitôt évanouie. Bien sûr que j’étais capable.

Les 4km me séparant du village m’ont semblé bien moins effrayants.

À la fin de la balade, la pluie s’est levée, et j’ai remonté tout mon chemin sous l’averse. Le haut de mes épaules était gorgé d’eau (ce Kway trouvé en brocante n’était donc pas étanche), pourtant je souriais comme une demeurée. Rarement je me suis sentie aussi libre que sur ce sentier humide, clefs de ma maison en main.

Le troisième jour, après avoir oeuvré au jardin, j’ai fait mon sport dehors, puis je me suis lancée dans la préparation d’un clafoutis pêches abricot (à moitié raté car j’ai voulu ajouter du sucre de coco et de la farine d’épeautre au mélange sans dosage précis). Ça a embaumé toute la maison.

Plaisirs simples, un peu niais même parfois, mais loin des écrans, et de la rentabilité à tout prix.

Nouvelle vie.

Les seuls vêtements que j’achète sont des vêtements fonctionnels, bottes de jardin, polaire, imperméable. (Pour celleux qui ont la ref, j’étais Carrie, je suis devenue Aidan.)

Mes seuls désirs sont de recevoir les miens ici (même si je rate encore mes gâteaux), de jardiner, d’écrire… de nidifier. D’apprendre le langage du vivant, de mieux connaître et reconnaitre ce qui m’entoure. De préserver, à mon échelle, une toute petite parcelle de biodiversité.

De retrouver l’inspiration créative aussi, de renouer avec ce qui donne du sel à ma vie: l’art.

Après trois projets qui ont énormément compté pour moi, Je serai le feu, Ressac puis Atteindre l’aube, je me retrouve… démunie. Sans but. Sans substance. Il faut que j’alimente le feu, et pour cela il me faut du temps, du vide.

Le plus challengeant pour moi cette année, ça a été de sonder mes désirs: étais-je dans une fuite en avant, avec ce rêve de maison, ou au contraire à l’écoute d’un profond changement intérieur?

Faut-il apprendre à se contenter de ce qu’on a déjà, ou apprendre à oser avancer pour évoluer ?

Je n’ai pas encore la réponse. J’ai suivi l’option B, au doigt mouillé, et je verrai bien où ça me mène: mais sans aucne certitude.

(l’autre jour j’ai lu, sur un papier de tisane, le mantra « il vaut mieux agir que réagir », et ça m’a tourneboulée toute la semaine)

En tout cas, j’attends patiemment l’automne et ses brumes. J’ai connu la maison sous ses trois premiers costumes: hiver, printemps, été. Je me suis gardé le meilleur pour la fin: l’automne en apothéose.

(souvenir de la cabane de trappeur dans le Vercors qu’on avait louée pour nos sept ans: sans eau ni électricité)

ma lubie en automne: les soupes potimarron châtaigne!

L’automne: ma saison ressource, mon terreau d’ancrage et de créativité.

Mais en attendant, je conquière lentement ce nouveau je, ces nouveaux rêves, ces nouveaux gestes. J’apprends à les faire miens, à m’y reconnaître. Je suis consciente de la chance que j’ai d’avoir pu donner vie à ce rêve, dans un monde à l’avenir si obscur. Je me le répète inlassablement.

Ce billet d’ailleurs peut revêtir une forme d’indécence, j’en ai bien conscience. Parler de sa « maison »… Cela a-t’il du sens? Est-ce une possible violence pour autrui ? Oui… et oui. J’ai beaucoup hésité à le publier. Je n’ai toujours pas d’avis tranché sur la question du partage de nos vies sur le net. Parfois je me dis que c’est vain et nombriliste, et parfois je me dis que l’inutile possède une forme de grâce.

Je viens de là, de cet outil étrange de communication à distance qu’est le blog. On se parle à soi-même d’abord, sur une page blanche qui étrangement exorcise, puis soudain d’autres nous lisent. Ça nourrit quelque chose en moi d’ineffable. Curieusement, ça m’aide.

D’ailleurs je me nourris aussi beaucoup des témoignages des autres, de jeunes femmes qui ont fait ce choix audacieux de se lancer dans l’aventure de leurs rêves, que cette aventure soit une cabane en pleine forêt, une vie calme à la campagne, une tiny house en montagne ou un voyage autour du monde en sac à dos.

Tous ces récits égrenés partout sur l’immensité de la toile, et reliés ensemble par leurs lecteurs… je ne sais pas, cette magie-là continue de me fasciner. Alors je m’ajoute farouchement à cette chaîne d’égos chahutés, à ces parcelles d’intime livrées au grand Tout. Puisse ce billet ne pas heurter celles et ceux qui le lisent, et qui cherchent aussi leur endroit d’apaisement.

Il y a un an, je sentais que ma réalité, mon essence avait changé. Je rêvais d’un endroit à moi où m’enfuir observer et préserver le vivant. Aujourd’hui, cette maison existe, et elle n’est pas à moi mais à celui que j’aime et moi, à « nous« , (ce « nous » que la petite Frankie Addams de Carson Mc Cullers rêvait tant de prononcer) et elle fait dorénavant partie de mon paysage, avec tous ses habitants.

J’apprends doucement à en être digne.

Écrire étant ma manière d’être au monde… j’ose.

*appuie sur publier*

December 29, 2022

Ode au vide

Hier soir, j’ai fait brûler de l’encens.

Je suis allée chercher, dans ce que j’appelle mon “placard à magie”, une petite boîte en carton rapportée de Florence et remplie de grains résineux (Incenso Monastico di betlemme, dit l’étiquette). Puis j’ai fouillé encore le-dit placard, dont l’odeur capiteuse vous saisit à la gorge dès l’ouverture, soulevé mes pochons de satins et de tulle amassés dans un bocal rempli de cierges pour en extraire une barre de charbons à brûler. Parmi les brins de sauge séchée, les pierres précieuses et les flacons de verre, j’ai aussi exhumé mon petit encensoir en métal rouge, orné de symboles dorés.

Des années que je ne m’en étais pas servie. Je trouvais le rituel fastidieux, l’allumage du charbon, l’attente, puis la surveillance de la braise et l’alimentation constante de la fumée. C’était beaucoup, ça demandait du temps que je n’avais plus. Mais ce soir, j’ai eu besoin de cette lenteur. De cette minutie.

Sortir un charbon de son emballage d’aluminium, le placer dans la flamme d’une bougie à l’aide d’une pince qui tient les étincelles loin des doigts. Admirer le crépitement dans son ventre, ses minuscules explosions, éviter de respirer la première fumée, trop rugueuse et trop noire, attendre les éclats d’orange qui surviennent vite. Placer la petite braise chaude sur la grille de l’encensoir, et pour le plaisir, souffler. Regarder le rouge s’épandre. Lorsque le petit galet devient un cœur chaud, y déposer avec soin quelques grains d’Oliban ou de myrrhe. Les voir fondre, couler, carboniser. Attendre comme une récompense l’épaisse fumée, celle verticale et laiteuse qui recouvrira tout.

Hier soir j’ai fait brûler de l’encens. Mes gestes étaient méthodiques et ancestraux. En les accomplissant, moi païenne athée, j’ai volé aux Anciens leur orchestration du silence. Du vide. Je me suis livrée à cette émanation sacrée, sans pensées et sans but, pour le simple plaisir de m’offrir tout entière à l’inutile.

Lorsqu’enfin l’opaque nuage s’est dissipé, l’appartement s’est mis à embaumer l’église. Je me suis alors versé une tasse du thé qui infusait à mes côtés depuis le début, un thé noir aux épices et écorces d’orange, et j’ai démarré ce texte. Boucle infinie.

Rituel et écriture servent la même cause: interrompre le temps, le tordre pour le plaisir égoïste de mieux l’éprouver. Comme une mise en abyme infinie, je brûle l’encens, puis j’écris sur l’encens qui brûle.

La gratuité farouche de ces deux occupations m’aura libérée, pour quelques heures, du poids du monde. Gourmande, j’ose prolonger ma fuite, en partageant ici ces lignes vaines.

Ode au rien, ode au vide, et aux heures comblées de silence.

Diglee

September 28, 2022

Ma maison…

Certains lieux nous émeuvent comme des êtres.

Lorsque j’ai vu les premières images de cette maisonnette à Buxières-les-Mines, ce fut, exactement comme pour un être de chair, le coup de foudre immédiat.

Sur l’annonce Leboncoin, il n’y avait qu’une seule photo de sa façade extérieure, tout embuissonnée de ronces, volets bruns ouverts sur de petits murs blancs, et une autre de son minuscule salon, façon tanière de sorcière, cheminée blanchie à la chaux, plafonds poutrés de bois sombre, sol en tommettes vieux rose jusque dans les chambres.

De ces deux images naissaient déjà des récits.

Il était minuit, et depuis mon lit, subjuguée, j’entrevoyais déjà l’antre d’un feu réconfortant, son odeur boisée et cendreuse, celle qui reste des jours entiers sur les vêtements et les cheveux, les heures de solitude et de lecture à venir dans ce ventre tiède, pieds froids relevés sur un fauteuil usé.

Ma maison.

Comme pour une rencontre amoureuse, il m’a fallu la voir rapidement. Le lendemain de ma découverte de l’annonce, nous prenions la route avec Alexandre pour près de trois heures, longeant les pâturages du bocage Bourbonnais. Une terre verte pleine d’humus et de ruisseaux dont nous ne savions rien, si ce n’est qu’elle abrite des forêts centenaires, dont celle du Tronçais où nous avions fêté nos cinq ans.

Projetés ensemble vers l’inconnu, vers l’histoire vieille et secrète d’un temple qui cherchait sa gardienne.

Dès l’entrée je fus saisie.

Le lieu exsudait les siècles passés.

La rudesse des hivers muets de l’Allier, les aurores fraîches de mai, le calme piqué de chants de mésanges, les soirs enlunés de novembre, le berceau consolatoire de la cheminée centenaire, biscornue, unique source de chaleur autour de laquelle la vie se joue.

En déambulant, silencieuse, j’ai vu une vielle femme en chemisette de lin se rafraîchir le visage à l’aide d’un broc en faïence. J’ai vu des chats dormir sur des fauteuils affaissés, un potage brûlant versé dans des assiettes provenant du vaisselier en chêne, des livres aux pages jaunis, des fins d’après-midi joyeuses et bruyantes de fins d’été.

Assez vite, j’ai pleuré.

Mémoire des murs, valves ouvertes sur l’autrefois.

La maison se trouve au numéro 3 de son hameau.

Dans le Tarot, le trois, c’est l’Impératrice. Figure féminine puissante, fougueuse, irrévérencieuse. C’est une maison de femmes. Sa propriétaire actuelle est une femme, l’ayant elle-même héritée de sa grand mère. Gynécée. (Lorsque, quelques jours plus tard, je faisais mon offre, avant d’aller au lit j’ai battu mon jeu et pioché une seule carte. C’était l’Impératrice. Je l’ai laissée toute la nuit en évidence sur ma cheminée, bougie votive à ses pieds, priant qu’elle soit un bon présage.)

Quelques minutes seulement après notre arrivée dans la maison, et alors que je tentais de retrouver un peu de dignité en séchant mes larmes, une petite chatte rousse est entrée. Fine, pressée, la curieuse s’est frottée à nos mollets avec autorité, nous souhaitant la bienvenue d’une assurance de propriétaire. Sa tâche accomplie, elle a filé d’un bond gracieux vers le jardin.

Au fond de mon ventre, j’ai su.

Le petit salon menait d’un côté vers deux chambres en enfilade, dont la première me rappelait, par son austérité monacale, celle de Virginia Woolf.

chambre de Virginia Woolf, Monk House

Une chambre rectangulaire, minimaliste, au fond de laquelle trônait un lit couvert d’un drap brodé blanc. Une petite table en bois était placée près de la fenêtre, et je m’y voyais déjà écrire mes prochains livres. Vue sur l’églantier de l’entrée, le vert, le calme. La deuxième chambre, elle, donnait sur le vaste terrain menant au bois, à perte de vue.

De l’autre côté du salon, une porte à double battants s’ouvrait sur une cuisine en soubassement, menant elle-même à la salle de bain. Rudimentaires, l’une et l’autre. Murs effrités, humides, électroménager vétuste: c’était une maison de vacances d’été, laissée à ses vieux souvenirs.

L’agente parlait, commentait la maison, et moi je me saoulais d’images d’épinal, de veuves vêtues de pèlerines remuant d’obscurs breuvages, reprisant des blouses sur leurs genoux, agençant des bouquets de fleurs fraîches sur les rebords des fenêtres.

J’écoutais les bruits du dehors, humides et feutrés, loin si loin de la rumeur étourdissante de mes rues à moi, celles des villes.

Par l’extérieur nous pouvions gravir les marches d’un escalier menant au grenier. Sous la charpente dormait, paisible, une chauve-souris, et sur le sol couvert d’une poussière antique reposaient des dizaines de malles défraîchies. Arrachés au passé et échoués ici, des morceaux de lit, de vaisselle et de journaux gisaient ensemble en de vastes tas informes. Détritus de vie, laisses d’une mer emplie de fantômes. Sous ces combles ont ressuscité devant moi les douleurs, les joies et les rêves de familles oubliées, encroués dans les débris.

J’ai su que cette maison avait quelque chose à me dire.

Et pourtant.

Je ne l’ai pas achetée.

Retenue par mille peurs, mille angoisses matérielles, logistiques, financières, j’ai reculé. La maison nécessitait des travaux, et ne vaudrait probablement pas la somme investie à la revente. Elle était loin de mon appartement, trois heures de route ou de train, il serait compliqué de gérer des travaux à distance. D’autant que je ne conduis pas encore. J’ai énormément demandé conseil autour de moi bien sûr, et on me parlait prévisions, calculs, sagesse. J’ai écouté.

Impératrice épouvantée, j’ai fait demi-tour.

J’avais chiffré le projet, appelé des artisans, mesuré le travail à fournir pour la maintenir en état, pris des notes, fait des croquis, des prévisions raisonnables.

Mais tout ce travail est-il vraiment nécessaire? Une maison ne peut elle vivre amenuisée, rustique ? Combien de vieilles bicoques tiennent encore sur leurs squelette centenaires ? On me parlait d’investissement immobilier, quand je cherchais l’inspiration nue et la grâce.

Que valent quelques murs fendus face à la littérature?

En relisant Patti Smith, ma gorge s’est serrée.

Dans M Train, Patti raconte qu’elle achète, contre l’avis de son conseiller immobilier, un bungalow dont elle n’a pas même visité l’intérieur. Après un été entier à enchainer concerts, rencontres conférences et préfaces pour réunir la somme négociée, elle l’achète parce qu’elle en a rêvé en voyant sa pancarte for sale au détour d’une balade, parce qu’il est au bord de la mer et proche d’une gare, parfait pour elle qui ne conduit pas, et parce qu’elle cherche « un endroit où réfléchir, cuisiner des spaghettis, préparer du café, un endroit où écrire ». Sans l’avoir vue du dedans, elle a susurré à la maison qu’elle l’aimait. Lorsqu’après deux mois de labeur effréné, elle a enfin obtenu ses clefs et est entrée pour la première fois, l’odeur de moisi l’a suffoquée, la poussière lui a envahi les bronches, mais elle n’avait jamais été aussi heureuse.

« Je me suis assise sur mon porche de guingois et j’ai contemplé avec une joie de gamine mon jardin piqueté de pissenlits résistants. Le vent s’est levé et j’ai senti les effluves de la mer. J’ai verrouillé ma porte et refermé le portail tandis qu’un chat errant se glissait par une latte flottante. Désolée, pas de lait aujourd’hui, uniquement de la joie. Je suis restée devant la palissade délabrée. Mon Alamo, ai-je dit. Ma maison avait désormais un nom. »

Rockaway

Je pense avoir croisé la route de ma maison, et l’avoir laissée passer.

J’ai eu peur qu’elle m’éloigne de mon confort, de ma vie actuelle bien rodée, et d’Alexandre aussi, qui ne l’aimait pas vraiment. Peur de ne pas savoir m’en occuper seule, de regretter mon choix, de m’alourdir. D’avoir fantasmé une réalité bien plus triviale, et de me freiner pour la suite. Peur du moment de bascule, qui précède chaque grand changement.

L’avenir a pesé plus lourd que l’instant présent.

Oh, il est facile de regretter. N’existent que les décisions qu’on a prises: le reste n’est que fantasme. Peut être que je n’étais pas prête, peut être même que j’ai fait le bon choix. Patti achète son bungalow à soixante deux ans, pas à trente quatre. J’ai le temps, de trouver mon nid, bien sûr. C’est ce que je me dis, farouchement, pour apaiser un peu le remords.

Entrée dans ma saison favorite, l’automne, toute nourrie d’inspiration et d’énergies magiques, je profite de cet espace partagé pour saluer une dernière fois cette demeure qui aura été la mienne, au moins en pensée, pendant près d’un mois.

Adieu maisonnette…

Puissent tes prochains habitants prendre soin de toi, et de tes vieux murs endormis.

Diglee

Diglee

August 14, 2022

Quelque chose a bougé

C’est certain, c’est indéniable: malgré mon ambivalence carabinée ces derniers mois, et cette année passée à me sentir écartelée entre deux états opposés (la citadine en promo pour ses livres, et l’ourse qui ne rêve que de solitude), je dois bien admettre que quelque chose, tout de même, a bougé. Et de manière irrévocable.

J’en riais ici-même lorsque je mentionnais l’achat de ma première paire de chaussures de marche il y a deux ans. Eh bien, ces chaussures sont presque devenues le symbole de cette métamorphose, celle démarrée lors de ma retraite à l’abbaye de Rhuys en février 2020. L’amorce d’un nouveau moi.

Comment vous en parler…?

Cet été avec mon compagnon, nous avons la chance d’être accueillis chez des amis qui nous prêtent leur maison. Leur Eden, devrais-je dire. Reclus au coeur de la forêt Bretonne, avec pour seule compagnie des pigeons ramiers, des lièvres, trois chevaux blancs, un hérisson et un couple de chouettes effraies, nous nous abreuvons de silence. Personne ici ne juge mes toilettes chatoyantes, mes jambes hirsutes de sauvageonne, ou mes tentatives de coiffage, qui aboutissent toujours à un broussailleux chignon en nid d’oiseau.

Oh, excusez-moi, je dois m’interrompre: une minuscule belette oblongue et brune vient de traverser le jardin sous mes yeux. (photo non contractuelle)

Voilà, c’est exactement de ÇA, dont je veux parler: c’est ce genre de moments-là après lesquels je cours, qui m’émeuvent et me bouleversent. Avec mon compagnon, nous passons notre été à observer le vivant. Feuilles, arbres, fleurs, ciel… Tout est source d’enquête et d’émerveillement.

L’autre soir nous étions postés en lisière de forêt, des fougères fraîches coincées dans nos casquettes pour masquer nos visages trop pâles. Vers 21h30, un couple de chevreuils nous a fait la grâce d’apparaître. La femelle a vite disparu dans le bois, mais son brocard lui, s’est approché sans nous voir, jusqu’à seulement quelques mètres. Je me suis sentie bénie des dieux.

La veille, j’observais ma première chouette effraie aux jumelles. J’en ai pleuré. (ne jugeons pas la piètre qualité de la photo prise au crépuscule, collée contre la vitre de la jumelle)

En juillet, sur Belle île, nous contemplions le plancton bio luminescent des rives d’une petite plage de Sauzon. Et alors que je m’apprêtais à vous parler de tout ça, de mon obsession à me reconnecter au vivant, à mieux le connaître et l’intégrer dans mon quotidien, voilà qu’une minuscule belette au ventre blanc me fait cadeau de sa présence.

Quelque chose a bougé, dans ce qui me rend heureuse.

Ce qui m’exalte aujourd’hui, me divertit et m’intéresse, c’est le vivant.

Si à vingt ans je rêvais de capitales, arpentant les rues de New York et Londres au bras de ma BFF tout pleine d’envies de villes, de consommation, de matériel, aujourd’hui je passe mon temps à fuir les murs de mon appartement. À chercher du vaste, du calme, du sauvage. Notre été, ici, est tissé de matinées silencieuses, de fin d’après midi passés dehors à lire ou écrire, de parties de cartes et de dominos, d’observation des végétaux, des étoiles, de la lune.

L’été dernier nous avons lu ce livre, avec Alex: un ravissement de bout en bout.

C’est le récit d’un an de la vie de Sue Hubbell, cette bibliothécaire botaniste qui a quitté la ville avec son mari en 1972 pour créer une « ferme d’abeilles » au fin fond des montagnes du Missouri. Brutalement quittée, elle n’abandonne pas le projet, et apprend à apprivoiser seule cette nature hostile. Le livre est une délicieuse balade à son bras le temps de quatre saisons, dans les tempêtes de neige et les matins trempés de rosée, et le récit parfois hilarant des visites de grenouilles, serpents, musaraignes et autres compagnons incongrus.

Dans la même veine, il y a tous les livres de Claudie Hunziger, ma découverte littéraire de ces dernières années: Bambois, les enfants Grimm, v’Herbes, La survivance, les grands cerfs, autant de récits magiques sur son exil dans les montagnes avec son amoureux. Elle nous raconte leur cohabitation avec les cerfs, leur dénuement heureux dans leur métairie en ruine, leurs nuits passées au coin du feu à lire les anciens, ses décoctions de plantes dans de larges chaudrons de cuivre, qui donnent naissance à du papier d’herbe. Papier d’orties, de mousses, d’écorce, Claudie rend leur langage secret aux plantes, loin du monde, loin du bruit.

En attendant de franchir moi-même le cap, je me nourris de l’exil des autres.

Quelque chose a bougé qui me fait remettre en cause l’ensemble de mes choix de vie actuels.

Dans quelle mesure ai-je besoin de la ville? Mes murs semblent rétrécir de jour en jour, les rues hurler de plus en plus fort.

Je me sens prise dans une chorégraphie qui perd son sens. Comme à l’orée d’un grand bouleversement, d’une grande transformation. Mais vers quoi? Je me suis énormément reconnue dans cet article de La Lune Mauve, qui raconte son départ de la ville vers la campagne Bretonne et les nombreux inconforts liés à ce déracinement. Le temps, aussi, qu’il lui a fallu pour trouver progressivement ses marques.

Quel courage ça demande, d’oser perdre.

En écrivant tout cela, je pense à Claudie Hunzinger dans le micro de Laure Adler, en 2014, qui parlait des cerfs qu’elle observe sur son terrain. Elle raconte comme, pendant de longs mois, leurs bois poussent.

« On dit bois, mais c’est de l’os. Ils fabriquent de l’os. Et à partir du mois de mars, ils perdent leurs bois. Tout ce travail d’une année, fabriquer leur bois, en mars, ils sont obligés de le perdre. Ça c’est une leçon pour un artiste. C’est à dire: que tout ce qu’on a fabriqué, tout ce qu’on a construit, pensé, à un moment donné… il faut le perdre. »

Voilà.

Je me sens tout proche de ce petit gouffre, de ce mini trou noir qui attend de me voir tout lâcher pour démarrer autre chose.

J’essaie de ne rien précipiter, mais d’entendre ce qui gronde en moi et réclame un saut dans le vide.

Partager cette ambivalence ici m’aide un peu à l’accueillir, l’apaiser. Peut être dans cinq ans lirai-je ces lignes au coin d’un feu que j’aurai allumée seule, dans ma petite chaumière forestière, un troisième chat ronronnant sur mes genoux.

En attendant, je me gave de nature, de lectures et d’explorations tranquilles, et je fais des provisions de sauvage pour les mois à venir.

August 6, 2022

Où s’est enfui le calme?

C’est fou de voir à quelle vitesse l’humain apprend, puis désapprend aussitôt.

Il y a deux ans (déjà!!), je prêchais sans vergogne un nouveau sermon: rien ne vaut le calme, la lenteur, l’ascétisme. Revenue d’une retraite en solitaire dans une abbaye Bretonne, j’avais appris à affronter le vide, à y plonger même, avec ravissement.

Le covid s’était abattu sur le monde, on ne savait pas encore comment on allait s’en sortir, alors on apprenait à rester chez soi. On découvrait que le télétravail était possible, puis on s’autorisait doucement à décliner certaines choses: invitations, sorties, réunions familiales, soirées… on a appris à dire « là c’est trop. » C’était grisant, cette liberté de dire non.

On songeait beaucoup au monde d’après aussi, on espérait qu’il serait bâti sur de nouvelles fondations, lenteur-conscience écologique-santé mentale, au hasard. Et moi je réalisais que je n’avais besoin de pas grand chose après tout, que travailler moins, ça ne m’avait pas si mal réussi, et qu’il fallait vraiment aller vers ce qu’on aime, sans s’alourdir de stimulations inutiles.

Qu’est il advenu de cette sagesse?

Cette année 2022, j’ai pour ainsi dire replongé dans les affres de la rentabilité. Les écrans ont refait partie de ma vie (mais pas Instagram, que je continue d’aborder avec rejet), j’ai avalé parfois plusieurs heures de séries ou de vidéos Youtube, et surtout, j’ai travaillé, travaillé, travaillé. Envolés les mantras de mesure et de sélectivité, de raison. En cinq mois, j’ai sorti deux livres: Ressac, le récit de cette fameuse retraite qui m’avait tant appris sur « le vide », puis Je serai le feu, une anthologie de 50 poétesses sur laquelle j’ai travaillé près de quatre ans.

C’est simple, de juin 2021 à juin 2022, j’ai fait l’exact inverse de ce que l’expérience du covid et ma retraite m’avaient enseigné. J’ai enchaîné des dizaines et des dizaines de dates de dédicaces, de conférences, j’ai rencontré des milliers de personnes, échangé, souri, accueilli les larmes aussi, les confidences, j’ai vu la Belgique, le Nord, Paris, le sud, le sud est, le sud ouest, la Suisse, j’ai enchaîné les trains, les routes, les festivals… j’ai même terminé sur scène à Montreuil pour la clôture du festival Hors Limite, entourée de quatre femmes artistes incroyables (dont l’une de mes écrivaines préférées, Sophie Daull), pour un spectacle de théatre-musique-lecture dessinée autour de Je serai le feu, devant plus de 300 personnes.

Envolés le calme, la mesure, le vide.

J’ai même parfois dit oui à contre coeur j’avoue, ne rêvant que de passer mes week ends avec mon compagnon à errer en legging dans des forêts de chêne ou grimper les plateaux du Vercors.

Et pourtant.. c’était magique. Magique d’avoir des espaces où parler de ce que je crée, où rencontrer mes lecteurices en chair et en os, rire avec elleux, m’épandre, recueillir leur amour et leur soutien. Revoir mes ami.e.s aussi, partout, à Paris, Lyon, Londres, retisser du lien, créer de nouvelles amitiés, errer, consommer des musées, acheter des robes en satin dans des fripes hors de prix de Montmartre.

Forcément, je suis bien embêtée.

Que faire de cette ambivalence? Vers quoi tendre, l’ascétisme, ou la richesse des liens sociaux? Comment résister au piège de l’abondance? Comment s’en préserver? Parce que, le problème, c’est que j’ai terminé cette année sur les rotules, avec pour seul et unique but d’être en VACANCES. Moi qui pensais avoir les clefs de la sérénité inébranlable…

J’imagine que c’est comme une valse. Un deux trois, un deux trois, trouver le rythme et glisser, tournoyer, enchaîner les zones creuses et celles palpitantes. Pour créer, il faut du vide. Mais il faut bien revenir au monde parfois, pour s’en saouler avant de l’écrire.

Je n’ai pas encore trouvé la balance.

Je virevolte d’un extrême à l’autre, gauche, inconfortable. Il y a d’un côté la moi nouvelle, celle qui vit en Teva de rando et short taille haute tout l’été, qui n’attend qu’un instant de calme pour remplir sa grille de mots fléchés ou guetter les chevreuils en lisière de bois, et l’autre, celle qui a passé des mois à arpenter les villes en souliers vernis, et à enchaîner des mois de promotion dans des endroits toujours plus impressionnants (coucou la lecture de mes poèmes par Anna Mouglialis à la maison de la poésie…).

Y’a comme une dissonance.

Force est de constater que mes récents voeux de ralentissement ont été balayés par cette année feux d’artifice. J’ai plongé tête la première dans tout ce que je m’étais juré de mettre à distance: le stress, la rentabilité, les commandes, la rapidité.

Alors, quand j’ai relu hier mes anciens articles, et que j’ai mesuré cet écart indécent, entre mon discours de 2020 et la réalité de mon année 2022, j’ai eu envie d’y apporter un petit update.

Maintenant que c’est dit, je peux m’en retourner à mes grilles de mots fléchés trop difficiles, et mes croquis de passereaux.

J’ai appris en jouant à TTMC, mon nouveau jeu favoris (avec Wordle), qu’il existe le pendant de l’hibernation: l’estivation.

« Phénomène pendant lequel les animaux tombent en léthargie pendant l’été ».

Peut être est-ce ça, la clef: accueillir nos fatigues saisonnières avec panache, s’en servir pour souffler sans vergogne, et accueillir l’ennui, le vide. Avant que le train effréné des rentrées ne nous embarque à nouveau pour un prochain tour…

Où s’est enfuit le calme?

C’est fou de voir à quelle vitesse l’humain apprend, puis désapprend aussitôt.

Il y a deux ans (déjà!!), je prêchais sans vergogne un nouveau sermon: rien ne vaut le calme, la lenteur, l’ascétisme. Revenue d’une retraite en solitaire dans une abbaye Bretonne, j’avais appris à affronter le vide, à y plonger même, avec ravissement.

Le covid s’était abattu sur le monde, on ne savait pas encore comment on allait s’en sortir, alors on apprenait à rester chez soi. On découvrait que le télétravail était possible, puis on s’autorisait doucement à décliner certaines choses: invitations, sorties, réunions familiales, soirées… on a appris à dire « là c’est trop. » C’était grisant, cette liberté de dire non.

On songeait beaucoup au monde d’après aussi, on espérait qu’il serait bâti sur de nouvelles fondations, lenteur-conscience écologique-santé mentale, au hasard. Et moi je réalisais que je n’avais besoin de pas grand chose après tout, que travailler moins, ça ne m’avait pas si mal réussi, et qu’il fallait vraiment aller vers ce qu’on aime, sans s’alourdir de stimulations inutiles.

Qu’est il advenu de cette sagesse?

Cette année 2022, j’ai pour ainsi dire replongé dans les affres de la rentabilité. Les écrans ont refait partie de ma vie (mais pas Instagram, que je continue d’aborder avec rejet), j’ai avalé parfois plusieurs heures de séries ou de vidéos Youtube, et surtout, j’ai travaillé, travaillé, travaillé. Envolés les mantras de mesure et de sélectivité, de raison. En cinq mois, j’ai sorti deux livres: Ressac, le récit de cette fameuse retraite qui m’avait tant appris sur « le vide », puis Je serai le feu, une anthologie de 50 poétesses sur laquelle j’ai travaillé près de quatre ans.

C’est simple, de juin 2021 à juin 2022, j’ai fait l’exact inverse de ce que l’expérience du covid et ma retraite m’avaient enseigné. J’ai enchaîné des dizaines et des dizaines de dates de dédicaces, de conférences, j’ai rencontré des milliers de personnes, échangé, souri, accueilli les larmes aussi, les confidences, j’ai vu la Belgique, le Nord, Paris, le sud, le sud est, le sud ouest, la Suisse, j’ai enchaîné les trains, les routes, les festivals… j’ai même terminé sur scène à Montreuil pour la clôture du festival Hors Limite, entourée de quatre femmes artistes incroyables (dont l’une de mes écrivaines préférées, Sophie Daull), pour un spectacle de théatre-musique-lecture dessinée autour de Je serai le feu, devant plus de 300 personnes.

Envolés le calme, la mesure, le vide.

J’ai même parfois dit oui à contre coeur j’avoue, ne rêvant que de passer mes week ends avec mon compagnon à errer en legging dans des forêts de chêne ou grimper les plateaux du Vercors.

Et pourtant.. c’était magique. Magique d’avoir des espaces où parler de ce que je créer, où rencontrer mes lecteurices en chair et en os, rire avec eux, m’épandre, recueillir leur amour et leur soutien. Revoir mes ami.e.s aussi, partout, à Paris, Lyon, Londres, retisser du lien, créer de nouvelles amitiés, errer, consommer des musées, acheter des robes en satin dans des fripes hors de prix de Montmartre.

Forcément, je suis bien embêtée.

Que faire de cette ambivalence? Vers quoi tendre, l’ascétisme, ou la richesse des liens sociaux? Comment résister au piège de l’abondance? Comment s’en préserver? Parce que, le problème, c’est que j’ai terminé cette année sur les rotules, avec pour seul et unique but d’être en VACANCES. Moi qui pensais avoir les clefs de la sérénité inébranlable…

J’imagine que c’est comme une valse. Un deux trois, un deux trois, trouver le rythme et glisser, tournoyer, enchaîner les zones creuses et celles palpitantes. Pour créer, il faut du vide. Mais il faut bien revenir au monde parfois, pour s’en saouler avant de l’écrire.

Je n’ai pas encore trouvé la balance.

Je virevolte d’un extrême à l’autre, gauche, inconfortable. Il y a d’un côté la moi nouvelle, celle qui vit en Teva de rando et short taille haute tout l’été, qui n’attend qu’un instant de calme pour remplir sa grille de mots fléchés ou guetter les chevreuils en lisière de bois, et l’autre, celle qui a passé des mois à arpenter les villes en souliers vernis, et à enchaîner des mois de promotion dans des endroits toujours plus impressionnants (coucou la lecture de mes poèmes par Anna Mouglialis à la maison de la poésie…).

Y’a comme une dissonance.

Force est de constater que mes récents voeux de ralentissement ont été balayés par cette année feux d’artifice. J’ai plongé tête la première dans tout ce que je m’étais jurée de mettre à distance: le stress, la rentabilité, les commandes, la rapidité.

Alors, quand j’ai relu hier mes anciens articles, et que j’ai mesuré cet écart indécent, entre mon discours de 2020, et la réalité de mon année 2022, j’ai eu envie d’y apporter un petit update.

Maintenant que c’est dit, je peux m’en retourner à mes grilles de mots fléchés trop difficiles, et mes croquis de passereaux.

J’ai appris en jouant à TTMC, mon nouveau jeu favoris (avec Wordle), qu’il existe le pendant de l’hibernation: l’estivation.

« Phénomène pendant lequel les animaux tombent en léthargie pendant l’été ».

Peut être est-ce ça, la clef: accueillir nos fatigues saisonnières avec panache, s’en servir pour souffler sans vergogne, et accueillir l’ennui, le vide. Avant que le train effréné des rentrées ne nous embarque à nouveau pour un prochain tour…

April 3, 2021

R E S S A C

Ça y est.

Mon premier roman « adulte » est parti chez l’imprimeur.

Il ne m’appartient déjà plus, il me file délicieusement entre les doigts et bientôt, d’autres que moi le liront, certain.e.s même, m’en parleront. C’est la période la plus étrange de la création, ce sas de l’avant, l’avant publication, l’avant lecture. C’est un lieu aussi confortable que détestable.

Je ne sais jamais à quel moment il est opportun de vous parler de ce texte, ni quoi vous en dire: faut-il attendre et vous laisser seul.e.s juges, faut-il vous en livrer des passages, risquant de lui donner des airs de ce qu’il n’est pas? J’ai porté ces lignes pendant plus d’un an. Écrites pour la plupart en février 2020, elles parlent déjà d’un temps qui n’est plus, celui de l’avant pandémie, et d’une version de moi-même déjà caduque.

Mais c’est un peu le propre de l’écriture, non, de tenter en vain de figer ce qui mute ?

C’est en revenant d’une retraite de cinq jour à l’abbaye de Rhuys que mon monde a entièrement basculé. Je vous ai déjà parlé ici et là de l’empreinte qu’a laissé cette expérience dans ma vie. Je vous ai dit comme je suis revenue de là-bas neuve, rebootée, toute re-programmée par ce vide et ce temps de rien savamment reconquis.

De tout ça, il est né un livre. Un court récit, un texte hybride où se croisent la narration de ces journées d’errances et quelques vagues de souvenirs ressuscités, éclos d’eux-mêmes entre mes chapitres.

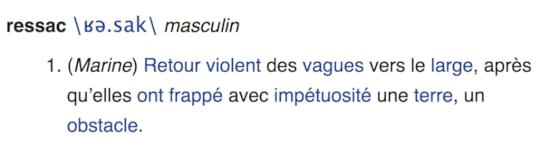

Beaucoup de passages, écrits dans une sorte d’urgence à mon retour, n’ont d’ailleurs trouvé de sens qu’à la relecture, des mois plus tard. Comme mon titre, Ressac, qui à l’envers, devient casser. Je n’avais pas remarqué. Avant même de le savoir, je parlais donc d’une rupture, d’un monde qui meurt pour laisser advenir autre chose. Mais ce palindrome contenait aussi tout l’aspect magique des hasards survenus là-bas, pendant ma retraite. Depuis des mois, je cherchais désespérément un titre évoquant ces effets de miroir, de doubles, sans parvenir à le trouver (croyais-je). C’est mon amie Pauline Darley qui a décrypté le secret la première.

Autre exemple: lorsque j’ai Googlé le mot « ressac », histoire d’être sûre de bien le connaître, de mieux le sentir sous mes doigts avant de le choisir comme titre définitif, j’ai découvert, choquée, son sens figuré. Il racontait déjà mon livre:

Ce mot parlait donc autant de mon départ vers le large après un choc violent, que des émotions imprévues qui allaient m’assaillir là-bas.

Voilà, c’est ça aussi, Ressac: un texte qui m’échappe.

J’essaierai de vous poster quelques extraits au fil des jours sur mon Instagram, avant sa parution prévue le 28 mai chez La Ville Brûle.

D’ici là… je tremble.

C’est une partie nouvelle de moi que je m’apprête à vous livrer, et pourtant j’y retrouve le même plaisir que lorsque je racontais ma vie sur ce blog, il y a plus de dix ans. Sans voiles, sans jeu, avec une joie presque naïve.

Pour celles et ceux qui sont intéressés par la génèse de ce livre, du parcours du combattant que ça a été de lui trouver une maison d’édition, je vous encourage à regarder cette vidéo dans laquelle je reviens sur tous ces points.

J’en parle aussi dans le podcast D.T.O, écoutable ici.

Voilà.

Bien sûr j’espère que le texte vous plaira. C’est un pas de géante pour moi de publier quelque chose de si « différent ». J’ai hâte de le partager avec vous, dont j’ai été si loin tout 2020.

Merci de m’avoir attendue, et de continuer à porter mon travail chaque jour. Vous êtes mon souffle.

Bon week end,

Diglee

March 20, 2021

Il se passe quoi, avec Anaïs Nin et l’inceste?

Trigger warning: cet article aborde le sujet de l’inceste.

Portrait d’Anaïs par la Princesse Troubetskoi en 1929

Portrait d’Anaïs par la Princesse Troubetskoi en 1929

Cette semaine, la géniale émission de France Culture La compagnie des oeuvres de Matthieu Garrigou-Lagrange était consacrée à Anaïs Nin.

Bien sûr, j’ai sauté de joie: vous savez comme j’aime cette autrice plus que tout. (En témoignent mes nombreux articles à son sujet, à lire ici.)

Après la réédition en février 2021 de ses romans Les cités intérieures chez Stock, la sortie l’été dernier de la magnifique bd de Léonie Bischoff Anaïs Nin, sur la mer des mensonges chez Catserman, et ses nouvelles de jeunesses inédites, L’intemporalité perdue, parues aux éditions du Nil en février 2020… on n’a jamais autant parlé d’Anaïs Nin.

Mais en parle t’on vraiment mieux?

Si elle a été « oubliée » un temps, ou plutôt, rejetée, c’est à cause d’une croyance tenace selon laquelle Anaïs serait une personne malsaine, perverse, peu fiable. Pourquoi? Eh bien, on lui reproche ses mensonges et sa sexualité débordante, ses récits érotiques, mais surtout, et c’est là que je cesse de rire et que je m’insurge… on l’accuse d’avoir séduit son père en 1933, lorsqu’elle a trente ans. (tout comme on l’accuse, au passage, d’avoir aussi séduit ses psychanalystes) .

C’est bien connu, aucun homme au monde, surtout pas les pères avec leurs filles, ou les psychanalystes avec leur patiente, n’a appris que c’est non. Que c’est interdit.

J’ai bondi à plusieurs reprises à l’écoute de ce podcast (fabuleux par ailleurs, et que je continue d’adorer), lorsque certain.e.s intervenant.e.s parlaient encore du père d’Anaïs comme « d’un esthète », « d’un homme qui va partout où son désir l’appelle », ou d’Anaïs comme d’une « séductrice », parfois même (ici c’est un psychanalyste homme que je cite) d’une « séductrice démoniaque ».

Tout ça, vraiment?

Une femme de trente ans couche avec son père, et personne ne se demande: mais qui est donc ce père??Le problème est là.

D’abord, on oublie que cet inceste à l’âge adulte résulte (sans surprise…) d’un inceste subi dans l’enfance. Il n’est que le résultat des agissements d’un père abusif dès le départ. Ensuite, on met sans cesse en doute la parole d’Anaïs, alors que tous les documents biographiques en notre possession attestent qu’elle dit vrai. Pourquoi ce déni? Pourquoi encore hésiter à employer le terme « abus », « père incesteux », « emprise », pourquoi ne jamais incriminer tous ces hommes puissants qui jouissent entre ses cuisses, électrisés par l’emprises qu’ils ont sur elle?

Pourquoi revenir sans cesse à la sempiternelle figure de « la femme tentatrice »? On en est encore là en 2021?

La tentation d’Eve, Edward Burne Jones

La tentation d’Eve, Edward Burne Jones

Je vois deux raisons à ce déni généralisé (autres que le fait de n’avoir pas lu l’oeuvre entière d’Anaïs, oeuvre, je l’accorde, plutôt tentaculaire et opaque):

La première c’est que, malgré la lumière médiatique faite sur l’inceste en ce moment, malgré la communication incessante des associations d’aide à l’enfance et les récentes décisions gouvernementales prises à ce sujet, on n’arrive toujours pas à intégrer que c’est à l’adulte de dire non. Certains croient encore qu’il existe un consentement possible entre deux membres d’une même famille.

Et comme le montrent tristement les réactions virulentes émises à la parution de livres comme La familia Grande de Camille Kouchner ou L’Inceste et Une semaine de vacances de Christine Angot, on continue d’en vouloir aux victimes de parler, plutôt qu’aux parents de violer.

Pourtant, c’est toujours le parent qui est responsable d’un abus, et ce, quelque soit l’âge des protagonistes, car l’emprise psychologique ne cesse jamais.

Dans l’épisode 4 du podcast Ou peut-être une nuit de Charlotte Pudlowski, Dorothée Dussy, anthropologue au CNRS et membre de L’IRIS (Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux), cite un passage passionnant de son livre, Le berceau des dominations , concernant le mythe de l’inceste consenti, notamment entre frères et soeurs:

« Ni dans la littérature que j’ai consultée, ni dans l’enquête, je n’ai rencontré de situation d’inceste entre des jumeaux ou des cousins du même âge. (…) Si la différence d’âge entre les protagonistes est une condition nécessaire pour qu’advienne un « jeu sexuel »dans la fratrie, c’est bien parce que la différence d’âge amène une asymétrie des positions, et un rapport d’autorité. Les seuls « jeux sexuels » qui existent dans la fratrie, relèvent en réalité exclusivement de l’exercice d’une domination des ainés sur leur cadet, sur lesquels ils ont une autorité à laquelle il n’est pas aisé de se soustraire. (…) De fait, si les jeux dits « jeux sexuels » entre frères et soeurs ne débutent jamais à l’instigation du plus jeune, c’est précisément car ils ne sont pas « des jeux », mais des abus sexuels. Le concept de jeux sexuels entre frères et soeurs est un mythe. D’ailleurs, l’enquête approfondie montre que, devenus, adultes, seuls les ainés désignent encore les « pratiques sexuelles » dans la fratrie comme des jeux. »

Que nous apprend ce passage?

L’inceste est toujours le résultat d’une domination.

Donc, par pitié: arrêtons de dire naïvement qu’Anaïs Nin a séduit son père.

Demandons-nous plutôt qui est ce père.

Ce père qui lui dit ceci:

« Je n’éprouve pas envers toi des sentiments de père.(…) J’ai rencontré la femme de ma vie, l’idéal, et c’est ma fille! (…) Je suis amoureux de ma propre fille! »

« Il ne faut pas que cette peur nous empêche d’être nous mêmes. Et j’ai eu d’autant plus peur, Anaïs, quand j’ai vu que tu étais une femme libérée. Une affranchie. »

« J’aimerais remplacer tous tes amants. Je sais que j’en aurais été capable si j’avais quarante ans au lieu de cinquante-quatre. Dans quelques années, peut être, il n’y aura plus de riquette (ndlr: de sexe), et alors tu me laisseras. »

source: (Inceste, édition livre de poche, p.285 à 288)

ou qui lui écrit ceci dans une lettre, quelques jours après « la rencontre » :

« Sous nos pieds nos racines sont entrelacées et nouées à jamais. La floraison que l’on engendre doit être bien digne du ciel Méditerranéen, ce témoin de notre miraculeuse union »

source: reunited, correspondance of Anaïs and Joaquin Nin, 2020.

Tâchons de lire le passage de l’inceste dans le journal d’Anaïs Nin, si éprouvant soit-il, pour ce qu’il est vraiment. Le récit d’une jeune femme dont le père abusif insiste, dans une chambre d’hôtel, pour l’embrasser et coucher avec elle. Le résultat d’un traumatisme passé ravivé, et d’une emprise installée très tôt.

Lisons ce qu’en dit Anaïs, aussi, une fois « l’acte » consommé:

« Ensuite, j’ai voulu le laisser. Il y avait encore, dans quelque recoin secret de mon corps, un dégoût. Et il craignait ma réaction. J’avais envie de fuir. (…) Et je ne voulais pas le blesser en fuyant. Mais en cet instant, après la passion, il fallait au moins que je retourne dans ma chambre, que je sois seule. Je me sentais empoisonnée par cette union. »

source: (Inceste, édition livre de poche, p.285 à 288)

Léonie Bischoff, dans sa sublime bd Anaïs Nin, sur la mer des mensonges, s’en sort habilement pour illustrer cette scène si dévastatrice. Elle illustre visuellement la dissociation et la sidération d’Anaïs à l’aide d’un procédé de négatif. On passe soudain du blanc, au noir. Sur le site de Télérama, elle explique :

« Mais comment le traiter graphiquement ? Dans son Journal, ce passage est extrêmement cru, et je ne voulais pas donner dans le porno. J’ai ressenti le dédoublement de sa personnalité en le lisant : d’un côté, elle écrit : “Mon consentement est sans limite”, mais de l’autre, elle se sent figée, étrangère à elle-même, l’âme en mille morceaux. Du coup, j’ai opté pour ce traitement en négatif, des traits de couleur sur fond noir, pour montrer qu’elle passe en quelque sorte, “du côté obscur de la Force”. Cela tranche nettement avec la façon dont j’ai représenté les autres scènes érotiques dans l’album. »

Anaïs a donc bien été incestée par son père.

En plus de l’avoir photographiée nue dès trois ans, à maintes reprises, avoir abusé physiquement d’elle dans leur grenier, alors que sa mère frappait à la porte, et avant de l’abandonner à onze ans, Joaquin Nin répétait régulièrement à Anaïs combien elle était devenue laide. Brisant à jamais le rapport d’Anaïs à son corps, à sa beauté, aux hommes. Agissements classiques d’un manipulateur: détruire l’estime de sa victime pour assoir son emprise.

Soulignons que les deux psychanalystes qu’elle consulte pour l’aider à surmonter ce traumatisme, Otto Rank et René Allendy, ne trouvent pas de meilleure idée que de coucher avec elle, eux aussi. Pauvres hommes si faibles devant une paire de seins (Anaïs les montre à Allendy en séance, effrayée à l’idée, et c’est loin d’être neutre, d’avoir un corps de petite fille). Pauvres hommes qui, c’est bien connu, ne savent jamais résister.

A-bus.

Tout ça, ce sont des abus.

La deuxième raison pour laquelle on a tant de mal à admettre qu’Anaïs Nin est avant tout une victime d’inceste, c’est qu’on adore penser que les victimes mentent.

Surtout les femmes.

On préfère croire qu’elles inventent.

Pourtant, les études sont toutes unanimes: la fausse accusation de viol reste un fait extrêmement rare. Entre 2% et 6% dans toute l’Europe.

Une étude de 2010 menée auprès d’une université américaine en étudiant les archives de la police de l’université sur 10 ans, entre 1998 et 2007 révèlent que 5.9% des accusations étaient fausses.

Pour info, ça ressemble à ça, le ratio violeurs/ faux accusés (et violeurs/violeurs condamnés)

On parle de plus en plus d’Anaïs Nin aujourd’hui, et cela me ravit. Mais on en dit encore trop souvent la même chose. On pense encore que, peut être, l’inceste avec ce père a été fantasmé. Qu’elle écrivait pour exorciser le traumatisme de l’abandon paternel, et qu’en rêvant d’être aimée de lui, confuse, elle rêvait symboliquement de coucher avec lui. Qu’elle brodait beaucoup, et vivait son Oedipe comme une surréaliste un peu folle.

Pourtant, ça devrait alerter, une femme dont le premier roman (en plein essor de la psychanalyse), est titré La maison de l’inceste. Une femme dont le journal intime comporte, une fois publié non expurgé, une scène explicite d’inceste avec le père, puis le récit d’un inceste vécu dans l’enfance. C’est rare d’inventer de telles choses. C’est possible, mais ça questionne, tout de même, non?

Aujourd’hui il n’existe plus de doute historique sur le fait que cet inceste a bien été vécu: les lettres de son père ont été retrouvées et publiées en 2020 à la Swallow press, son éditeur Américain. Plus de doutes. Si la préface du livre (au titre glaçant de « Reunited« …) fait froid dans le dos, parlant de cet abus comme d’une « relation illicite », le document permet au moins de mettre un terme aux rumeurs d’affabulation.

L’inceste a bien eu lieu, deux fois, et pourtant, on parle encore d’une relation consentie.

D’une fille qui a séduit son père.

On fait encore peser sur les épaules d’Anaïs, qu’on trouve perverse, nymphomane ou, au mieux, séductrice, tout le poids de la domination abusive et destructrice de son père.

À cela, je dis non.

Journalistes, biographes, éditeurs, lecteurs, je voudrais qu’on soit bien clairs une bonne fois pour toutes:

les filles ne sont pas censées « réussir » à séduire leur père. Si elles y parviennent, c’est que leurs pères sont des violeurs.

CQFD.

Diglee's Blog

- Diglee's profile

- 172 followers