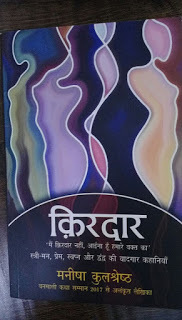

किरदार: कल्पना की मौलिक उड़ान

हिंदी कहानी में यदि कल्पना की बात की जाए तो 'किरदार' इस साल का सबसे अच्छा संग्रह है। हिंदी कहानी ज्यादातर यथार्थ से जुड़ी कहानी है। कल्पना का पुट आता जरूर है पर यह कल्पना स्वतः कहानी को धरातल से चिपकाए हुए, एक सीमित दायरे में, विचारों को रखने की कल्पना है। इसमें वह उड़ान नहीं होती जो रचनाधर्मिता के कसे हुए तटबंध तोड़कर, मुक्त आकाश में विचरण करने की प्रेरणा दे। मनीषा कुलश्रेष्ठ का कहानी संग्रह ‘किरदार’ उन्हीं की यथार्थवादी कहानियों से कल्पनाशील रचनाधर्मिता की ओर वांछित ‘ट्रांजीशन’ है। ‘ट्रांजीशन’ इसलिए क्योंकि कुछ कहानियाँ अभी भी किनारों से लगकर बहती हैं। जबकि कुछ नदी की सतह से ‘फ्लाइट’ लेती हुई प्रतीत होती हैं। ‘समुद्री घोड़ा’ को साइंस फिक्शन भी कहा जाए तो भी वह स्वागत योग्य है पर यह महज साइंस फिक्शन नहीं है। यह कपोलकल्पित दुनिया की कहानी है जिसका यथार्थ में बदल जाना बहुत दूर दिखाई नहीं देता। विषय यथार्थवादी हैं, धरातल से जुड़े हुए हैं। पुरुष प्रेगनेंसी के आवरण में अनगिनत आयाम हैं जिन्हें हर पाठक अलहदा नज़रिए से डिकोड करेगा। गैंग रेप की शिकार आदिवासी महिला का फेफड़ा हादसे के शिकार वायव को ट्रांसप्लांट किया जाता है। महिला की सेल्युलर मेमोरी वायव के अस्तित्व को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। ‘सेल्युलर मेमोरी – क्योंकि हर जीवित कोशिका के पास उसके पुरखों के संघर्षों का इतिहास है।‘

हिंदी कहानी में यदि कल्पना की बात की जाए तो 'किरदार' इस साल का सबसे अच्छा संग्रह है। हिंदी कहानी ज्यादातर यथार्थ से जुड़ी कहानी है। कल्पना का पुट आता जरूर है पर यह कल्पना स्वतः कहानी को धरातल से चिपकाए हुए, एक सीमित दायरे में, विचारों को रखने की कल्पना है। इसमें वह उड़ान नहीं होती जो रचनाधर्मिता के कसे हुए तटबंध तोड़कर, मुक्त आकाश में विचरण करने की प्रेरणा दे। मनीषा कुलश्रेष्ठ का कहानी संग्रह ‘किरदार’ उन्हीं की यथार्थवादी कहानियों से कल्पनाशील रचनाधर्मिता की ओर वांछित ‘ट्रांजीशन’ है। ‘ट्रांजीशन’ इसलिए क्योंकि कुछ कहानियाँ अभी भी किनारों से लगकर बहती हैं। जबकि कुछ नदी की सतह से ‘फ्लाइट’ लेती हुई प्रतीत होती हैं। ‘समुद्री घोड़ा’ को साइंस फिक्शन भी कहा जाए तो भी वह स्वागत योग्य है पर यह महज साइंस फिक्शन नहीं है। यह कपोलकल्पित दुनिया की कहानी है जिसका यथार्थ में बदल जाना बहुत दूर दिखाई नहीं देता। विषय यथार्थवादी हैं, धरातल से जुड़े हुए हैं। पुरुष प्रेगनेंसी के आवरण में अनगिनत आयाम हैं जिन्हें हर पाठक अलहदा नज़रिए से डिकोड करेगा। गैंग रेप की शिकार आदिवासी महिला का फेफड़ा हादसे के शिकार वायव को ट्रांसप्लांट किया जाता है। महिला की सेल्युलर मेमोरी वायव के अस्तित्व को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। ‘सेल्युलर मेमोरी – क्योंकि हर जीवित कोशिका के पास उसके पुरखों के संघर्षों का इतिहास है।‘पीड़िता के मर जाने के बाद भी उसकी मेमोरी धड़कना चाहती है। ‘ये कौन-से जंगल हैं? जिनके रास्ते इतने पहचाने हैं कि वह रोज बिना भूले, हर पगडण्डी को सही पकड़ता है जो गुफा की तरफ जाती है। अंत में गुफा में जा दुबकता है। यह कौन सा डर है?’ वह जिस वजूद में भी शामिल होती है, खलबली मचाती है। लोग जिसे मीडिया बहसों में चुभला कर भूल जाते हैं, वह उन्हें झकझोरती है। बहस का आयाम बढ़ता है और सिर्फ बहस का आयाम ही बढ़ पाता है। घरों के बाहर एक अलग दुनिया है जहाँ लेखकों, फिल्मकारों और पेंटरों का बुद्धिजीवी होना जरूरी है। भले ही वे घर में इंसान भी न हो सकें। प्राकृतिक और अप्राकृतिक की बहस एक अँधेरे में खोती हुई नज़र आती है। बुद्धिजीवी विकृति की सीमाओं तक बुद्धिजीवी बने रहना चाहता है। ऐसी बहसें बाहर से शांत होती हैं जबकि उनके भीतर का बुद्धिजीवी तर्क की तलाश में बदहवास हो चुका होता है। ‘क्या कोशिकाएँ भी स्मृतियाँ सहेजती हैं?’ ‘क्या इस सेल्युकर मेमोरी के हल्की होकर ख़त्म होने की संभावना नहीं है?’ ‘हाँ, होती है। समय के साथ जब पुराने लिखे पर नया लिख दिया जाए।‘ मुख्य मुद्दा कोशिकाओं की स्मृति का है। ‘सुनती नहीं हो न मेरी, किसी दिन तुम्हारा गैंग रेप होगा।‘ विज्ञान की तरक्की में कोशिकाओं का आदान-प्रदान बढ़ेगा। जाति, धर्म, देश और पेशे के परे हादसे का शरीर जीवन माँगेगा और पुरानी स्मृतियाँ लिए हुए कोशिकाएँ नए शरीरों में रोप दी जाएँगी। विकृत बहसें आम हो जाएँगी और वे मुद्दे जो इन स्मृतियों को जन्म देते हैं कारपेट के नीचे झाड़ दिए जाएंगे। मुद्दा कोशिकाओं की स्मृतियों का है, न कि स्त्री-पुरुष की आपसी प्रतिस्पर्धा का और न ही उनके प्राकृतिक संतुलन का।

मधुरा का वार्डरोबी जीवन में तहाया हुआ उसका किरदार आभासी आसमान में अपनी उड़ान ढूँढ लेता है। ‘उसका जीवन वार्डरोब की तरह तहाया हुआ, जमा जमाया था।‘ वह मधुरा की नहीं बल्कि उस किरदार की मृत्यु थी। ‘जैसे मृत्यु के आखेट में फँसा जीव ज़िंदगी की तरफ भागता है। वह मृत्यु को खोजती हो...’ बंधन, जिम्मेदारियाँ, समाज और सम्मान की तहों में जीवन सरल हो जाता है पर मुक़म्मल नहीं हो पाता। ये स्थापित किरदारों का ही एक्सटेंशन है। ये बिलकुल जरूरी नहीं है कि सिर्फ स्त्रियों पर लागू हो। हम सब एक किरदार ही जीते हैं। स्त्रियाँ चूँकि आर्थिक और सामाजिक रूप से पराश्रयी होती हैं, उनके अस्तित्व-संघर्ष गहन और रौद्र होते हैं। मधुरा का वैक्यूम विचलित करता है और अधिराज के लिए दया-भाव जगाता है। जकड़ी हुई स्त्री के मास्टर के रूप में अधिराज घृणा का पात्र बनने से बच जाता है।

कहानी जीवन को भरपूर जीने की प्रेरणा देती है। घड़ी की टिक-टिक की तरह समय-समय पर किरदारों को खंगालने की सीख देती है। विद्रोह में बहुत समय लगेगा। विद्रोह के पश्चात मिले हुए आकाश की भी कोई सीमा होगी। उस सीमा के पार कुछ करना है तो। फिर विद्रोह? इतना समय जीवन देता है क्या? ‘तेरे गैल्ये संगीत मास्टर ने निकाह किया?’ में ‘तेरी कुड़माई हो गई’ की याद ताज़ा हो उठती है। पिता और पुत्री का संवाद सरलता से सारांश की राह दिखाता है।

‘नदी तट पर नंगे पैर विचरती लक्ष्मी के केशों को आपने इतने भारी जूड़ों में कस दिया है।‘

‘लक्ष्मी है, देवी है बेटा! मुक्तकेशिनी कैसे छोड़ दूँ?’

‘पर यहाँ तो यह रमणी है, पापा। शेषशायी विष्णु के चरणों को चाँपने की ड्यूटी से मुक्त। अपने में मगन।

उल्लू पर सवार न होकर उँगली पर उसे पालतू की तरह बिठाए। आप प्रयोग कर रहे हो चित्रों में तो, आस्था क्यों रोक लेती है? परंपरा क्यों बींध देती है?’

इस संग्रह को पढ़ने का सबसे अच्छा परुस्कार यही है कि पाठक पूरी हिंदी कहानी को सार्वभौमिक नजरिए से देखता है। हिंदी कहानी निर्वासित एकांत वास में उलझी हुई कहानी की ‘इमेज’ को मजबूती से तोड़ती है।

किसी ने कह दिया रचकर कि ये प्रेम है इस तरह करो। उस तरह तोड़ो और इस तरह टूटो। सब सिखा दिया फिल्मों ने, बहसों ने, मोहल्ले के लड़कों ने....कि इस तरह मिलते हैं लोग और उस तरह ‘बदल’ जाते हैं। सारे कायदे मालूम हैं कि किस राह किस चौराहे पर इंतज़ार फलता है। इन सब के बाद भी जबकि मुकम्मल समर्पण दोनों तरफ से हो, हम उसे जाने देते हैं। छोड़ देते हैं। ये जो है... जो प्रेम की तरफ है, ‘परिचय’ के परे है...पर प्रेम नहीं है। वह प्रेम हो भी नहीं सकता क्योंकि न वह शुरू होता है न ख़त्म होता है। और न उससे रत्ती भर कम है। बहुत महीन सी बात है। वही पहचान सकता है जो रंगों के बीच की उदासियाँ पढ़ सकता है। ‘इसकी आँख केवल आँख नहीं थी, आँख में एक सूना दिल बैठा था, उकडूं। उसका दिल केवल दिल नहीं था, उसमें एक आँख बैठी थी, कोहनी के बल उसकी पीड़ा को बस तटस्थ ताकती।‘ रंगों और पेंटिंग्स पर क्या गया होमवर्क ‘एक ढोलो, दूजी मरवण...’ के कथानक को सार्थक विस्तार देने के लिए प्रयोग किया गया है। जानकारी रोचक है, नई है और सम्बंधित है। एक नई परिभाषा है उस आकर्षण की जो मुक़म्मल प्रेम नहीं होता, उसके होने की गुंजाइश भी नहीं होती, उम्मीद नहीं होती। कसूमल प्रेम जो ‘अ-अभिव्यक्त, अ-दैहिक, अ-मांसल’ है।

किरदार का चयन फिर से बेहद खूबसूरत है। एक मुस्लिम लड़की है जो बस के सहयात्रियों को अपनी स्वच्छंदता से चकित कर देती है। वैधव्य ओढ़े दूसरी स्त्री है जिसे बस कंडक्टर जब कुछ नहीं दे पाता तो वह देता है जो उसके बस में है – एक स्पेशल सीट। उनकी दुनिया उसी में विजेता हो जाती है। यह सिलसिला चलता रहता है। गंतव्य तक पहुँचने की जल्दबाजी में इसे नहीं पढ़ा जा सकता क्योंकि सफ़र ही गंतव्य है।

‘आर्किड’ नार्थ ईस्ट की एक लड़की और आर्मी डॉक्टर के बीच मूक संवाद है जिसे असंतुष्टों और सरकार के बीच की रस्साकशी में मासूमियत से रचा गया है। संघर्ष की जड़ में छिपे कारणों पर एक सरसरी स्टेटमेंट है पर सच है। ‘अब ज़िन्दगी यहाँ घिसटती है, विकास के नाम पर यहाँ बहुत कुछ आ गया है, मोबाइल, चिप्स, पान पराग, सिगरेट, कोल्ड ड्रिंक्स, मगर सालों से यहाँ के गाँवों में कभी बिजली रही कभी नहीं रही। स्थानीय लोग, सुरक्षा बल और सरकारी मशीनरी तीनों को ही न्यूट्रल दृष्टि से देखा गया है। ऐसा लगता है कि तीनों ही एक दूसरे की परेशानियों का कारण हैं। स्थानीय लोग सुरक्षा बलों से तंग हैं, सुरक्षा बल सरकारी मशीनरी से और मशीनरी तो लगता है वहाँ है ही नहीं। किसी फ़ौजी के अनौपचारिक बयान से उपजी कहानी है जो बहादुरी से कह सकता है कि खोट सरकार की नीतियों में है। दूसरी ओर, एक इशारा भी है कि स्थानीय लोग समझते हैं कि सिर्फ उनका प्रदेश ‘बाज़ार’ नहीं हो गया’ कमोबेश हर प्रांत में धर्म और जाति के नाम पर रेलमपेल ज़ारी है। उन प्रदेशों के लोकतंत्र को सफल मानना घातक होगा। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है – सामाजिक पिछड़ेपन की इन ‘पॉकेट्स’ में भी शोषण उतना ही घना है जितना कि राजनैतिक रूप से उपेक्षित प्रदेशों में। विद्रोह पर उस हद तक इसलिए नहीं जा पाता क्योंकि नार्थ ईस्ट में तीसरा भड़काऊ कोण भी शामिल है। उन्हें बंदूकों के लिए पैसा मिलता है।

स्वपोषित ‘आर्किड’ का बिम्ब समस्या के हल की दिशा में एक उम्मीद की किरण दिखाता है। ‘हमार धर्म तो जंगल था...’ एक हथौड़े की तरह धार्मिक क्रांतियों और उसके रथ पर बैठे ‘बाजारीकरण’ के जिन्न पर प्रहार जरूर है।

‘लापता पीली तितली’ चाइल्ड एब्यूज को प्रभावी ढंग से उठाती है। अपराधी से ज्यादा यह उन माँ-बाप को कटघरे में खड़ा करती है जो जानते हुए भी नज़रें फेरने की अदा आसानी से निभा लेते हैं।

‘ब्लैक होल्स’ पुनः एक फंतासी है। पर यह खालिश फंतासी न होकर किनारों से लगकर बहाने वाली नदी है। पिता के अनुभवी अविश्वास और किताबों में लिखे गहन विश्वास के बीच का द्वंद्व है। ‘आप मुझे कहते थे मेरे दोस्तों और सहेलियों ने मुझे बिगाड़ा! नहीं पापा! उनमें तो मुझे किताबों जैसे लीक से हटकर चले अलबेले चरित्र मिले। मुझे जो भी बनाया-बिगाड़ा कुछ किताबों ने, कुछ मेरे अपने दिमाग ने जो तर्क करता है।‘ ‘कसूमल’ रंग की तरह पिता का यह रूप भी शुद्ध पिता और शुद्ध मित्र के बीच का तारतम्य है। परवरिश के तमाम नियमों को समझने बूझने पर भी पिता के सुरक्षाचक्र को स्वार्थी होने में देर नहीं लगती। यह समाज का नहीं, एक पिता का रुदन है। परवरिश के दौरान पिता गुण-अवगुण, अच्छाई-बुराई की ऊपर से नीचे लम्बवत सीख देते हैं तब उसके रिश्तों के समानांतर प्रसार पर जोर नहीं देते। उलटे, बाहरी दुनिया से बच्चों को कट ऑफ कर देते हैं।

कल्पना की उड़ान सार्थक दिखाई दी। नए किरदार उभरे, नए बिम्ब, नए रंग और नई परिभाषाएँ उभरीं।

Published on March 18, 2018 00:11

No comments have been added yet.